La douane dans le second conflit mondial

Cet article a pour but de présenter succinctement les différents aspects de la douane et des douaniers lors du second conflit mondial. Chaque point exposé mériterait à lui seul une étude spécifique, d’autant plus que des pans entiers de cette histoire douanière n’ont été que fort peu étudiés jusqu’à présent.

Beaucoup de témoignages restent à recueillir, beaucoup de documents restent à consulter et tant d’études sont encore à mener sur cette période, tant sur l’institution douanière elle même que sur l’engagement individuel de ses agents.

À une période où les archives commencent à parler et où de nouvelles sources se font jour, je ne peux qu’encourager à faire parvenir à l’A.H.A.D. tout témoignage, tout document ou même tout objet susceptible de concerner cette période. Vos commentaires ou vos contributions seront les bienvenus.

I. Le corps militaire des douanes en 1939-1940

Le corps militaire des douanes

La Douane a toujours possédé une organisation ambivalente, mi-militaire, mi-civile, en raison du « service en campagne » auquel est assujetti son personnel, « amphibie », comme le formulait Jacques Boucher de Perthes (1788 – 1868). En effet, la douane possède un passé « militaire » depuis le Ier Empire. Les douaniers ont combattu sous Napoléon Ier, puis, dans le cadre du corps militaire des douanes, en 1870-1871, en 1914-1918 et aussi en 1939-1945.

Créée en 1791, la Régie des Douanes, devenue Douane Nationale puis Douanes Impériales, a été militarisée de fait de 1792 à 1815, pendant toutes les guerres de la Révolution et de l’Empire. Sa mission était d’assurer le blocus continental et de surveiller les frontières françaises, qui s’étendaient alors de Hambourg aux Provinces Illyriennes.

Le 22 fructidor de l’An IX (16 septembre 1801), le premier Consul Bonaparte crée la Direction Générale des Douanes sous l’autorité de Collin de Sussy puis de Ferrier. Il attribue aux douaniers un uniforme réglementaire de drap vert, d’où leur surnom de « chasseurs verts ». Ils seront 12 500 à le porter en 1801 ; 25 700 en 1808 ; 35 000 en 1812 et encore 23 000 en 1814. Napoléon Ier avait, dès 1810, un projet de militarisation des brigades des douanes. Lors de la campagne en Allemagne, le 17 août 1813, Napoléon Ier ordonne au général Louis François Bertrand Du Pont d’Aubévoye, comte de Lauberdiére, commandant alors le département de l’Ems dans la 32e division militaire (Hambourg), d’organiser deux bataillons de 800 à 900 hommes avec les employés des douanes de la Direction de Lunebourg. Le 1er bataillon des douanes impériales formé à Lunebourg est dirigé sur Hambourg pour renforcer la garnison, commandé par le directeur des douanes Pierre François Pyonnier. Le 2e bataillon des douanes impériales restait sous les ordres du comte de Lauberdiére et prend ses quartiers sur le Weser et l’Aller. A côté de ces deux unités, de nombreux douaniers ont participé aux derniers combats de l’Empire.

Pour formaliser et encadrer les missions de la douane lors des conflits, le corps militaire des Douanes est créé en 1832 par une ordonnance du roi Louis-Philippe. Il est formé de bataillons basés sur le modèle des bataillons d’infanterie légère à partir du personnel du service actif, composé surtout d’anciens militaires. Les bataillons doivent mettre sur pied des « compagnies de guides des douanes françaises » chargées d’éclairer les troupes régulières en région frontalière. Ces unités, relevant du Ministère des Finances, peuvent être mis à la disposition du Ministère de la Guerre en cas de guerre défensive si les circonstances l’exigent.

De 1832 à 1940, il a été activé à trois reprises, lors des conflits majeurs (1870 et les deux guerres mondiales). Lors du conflit de 1870-1871, environ 6000 douaniers, soit environ le tiers des effectifs de la douane, ont été mobilisés dans le corps militaire des douanes. Ils se sont en particulier illustrés lors des sièges de Longwy, de Strasbourg et de Belfort. Le 14 juillet 1880, lors de la revue de Longchamps, le président Jules Grévy remet au corps des douanes son premier drapeau, un seul drapeau pour l’ensemble du corps comme pour les chasseurs, ainsi qu’un contingent de médailles de la légion d’honneur.

Pour le conflit de 1914-1918, les bataillons de forteresse de douaniers participent à la défense des places fortes de Longwy, Maubeuge, Givet, Montmédy. Dès 1915, certains douaniers effectuent des « missions spéciales » d’espionnage et de sabotage derrière les lignes ennemies. Fin 1915, les douaniers des classes les plus jeunes sont transférés dans d’autres armes au sein desquelles ils vont poursuivre le combat. Le 14 juillet 1919, un détachement de douaniers, dirigé par le chef de bataillon Edouard Véret, participe au défilé de la victoire à Paris. Le 15 janvier 1921, le général Humbert, gouverneur de la place de Strasbourg, décore le drapeau des bataillons des Douanes de la croix de guerre avec palmes (cf source n° 1).

Défilé du 14 juillet 1919, le détachement des douaniers (Bibliothèque nationale de France, Gallica).

Le 22 juin 1923, un décret relatif à l’organisation militaire des douanes modifie le dispositif en vigueur depuis 1917. La répartition des unités du corps militaire entre bataillons (ou compagnies) de forteresse et bataillons (ou compagnies) actifs est supprimée. Le corps militaire des douanes se voit assignée une seule et unique mission : la garde et la surveillance de la frontière. A la mobilisation, un seul bataillon par direction est mis sur pied. Néanmoins, le nombre de compagnies par bataillon est variable, selon l’importance de chaque direction (cf source n° 2).

Le corps militaire des Douanes reste encadré par des fonctionnaires de cette administration et c’est la mobilisation de l’armée qui déclenche l’activation des bataillons douaniers. L’ancienne restriction relative aux lieux d’utilisation des unités douanières, supprimée lors de la réforme de 1917, est toujours levée. Aussi, il est prévu que « en dehors de la mobilisation, tout ou partie du personnel actif des douanes pourrait être mis temporairement à la disposition du ministre de la Guerre, si les circonstances l’exigeaient ».

Il n’est donc plus question d’employer les bataillons de douaniers à des opérations militaires comme c’était le cas depuis l’origine. Néanmoins, la notion de surveillance et de garde de la frontière n’exclut pas, en temps de guerre, celle de résistance armée à l’ennemi. Mais, en dépit de cette réserve, le nouveau statut du corps militaire fait de cette structure un corps spécial parmi d’autres tels que la Poste ou la Trésorerie aux armées, donc une organisation à vocation plus « civile » que « militaire ».

La mobilisation du corps militaire des douanes en 1939

En septembre 1939, les douaniers sont donc de nouveau appelés à participer à la défense du pays sous la forme du corps militaire des douanes.

Les 26 bataillons métropolitains de douaniers sont mobilisés et participent à la « drôle de guerre » dans le cadre des opérations de couverture des frontières. Cela représente environ 13000 hommes sur les 20700 douaniers existants en 1939. Les unités restent sur leurs zones d’affectation du temps de paix. Certains agents sont affectés comme guides aux groupes de reconnaissance et aux « corps francs » lors des coups de main menés contre les avant-postes ennemis le long de la ligne Maginot. C’est au cours de l’une de ces actions qu’est tué, le 5 décembre 1940, Alphonse Marchal, préposé à Riedseltz (Direction de Strasbourg), mobilisé au 8e bataillon (2e compagnie) des douanes. Volontaire, il participe aux patrouilles aux avant-postes réalisées par le 46e groupe de reconnaissance de division d’infanterie (43e corps d’armée de forteresse). Le 5 décembre 1939, lors d’une incursion en territoire ennemi à Schweigen, commune frontalière jouxtant Wissembourg, il est mortellement blessé et son corps ne peut être ramené. Cité à l’ordre de l’armée, il obtient la Médaille Militaire à titre posthume (cf source n° 2). C’est le premier douanier mort pour la France au cours du second conflit mondial.

L’implantation des bataillons douaniers est présentée en annexe 1.

A la mobilisation, les agents des douanes sont dotés d’une capote kaki, d’un casque, d’un masque à gaz et de cartouches. C’est sous l’uniforme de douaniers que soldats et sous-officiers ont fait campagne. Seuls les officiers portent la tenue kaki, achetée sur leurs deniers après leur mobilisation. En temps de paix, les agents des brigades disposent d’un revolver de service et, en sus, ceux des unités mobiles d’un mousqueton.

L’entrée en guerre, entraînant la mise sur pied du corps militaire des douanes, ainsi que le rappel des réservistes douaniers dans l’armée, perturbe le fonctionnement de la douane. Les bureaux et les brigades perdent une part importante de leurs effectifs. La mobilisation du corps militaire affecte moins le service des brigades que celui des bureaux, malgré les affectations spéciales conçues pour permettre, en principe, un fonctionnement normal des administrations.

Cette mesure ne suffisant pas, les règles mises en place durant la première guerre mondiale sont de nouveau appliquées. Les départs en retraite sont suspendus et les retraités récents sont rappelés au service. La possibilité de solliciter des changements d’affectation est supprimée et l’administration autorisée à procéder à des déplacements temporaires de son personnel. D’autres part, il est recruté des agents à titre « précaire et essentiellement révocable ». L’École des préposés de Montbéliard est donc fermée, les promotions de grade et de classe interrompues. De plus, la durée hebdomadaire du travail est portée à 60 heures, en cas de nécessité, par arrêté ministériel.

8e Bataillon de douaniers, commandé par le commandant Matrod, mars 1940

(Source : musée national des douanes).

Les agents rappelés sous les drapeaux conservent leur rémunération d’activité. L’administration de la douane leur verse une indemnité différentielle tenant compte des soldes militaires. C’est également sur la base d’indemnités différentielles que sont rétribués les retraités rappelés à l’activité.

La direction générale des Douanes, qui avait annulé un concours pour le recrutement de contrôleurs stagiaires, programmé pour la fin de l’année 1939, s’oriente vers l’embauche de « contrôleurs temporaires » sélectionnés à partir d’un examen écrit réalisé le 15 avril 1940.

Les 6e, 7e bataillons (Direction de Metz), le 8e bataillon (Direction de Strasbourg) et le 9e bataillon (Direction de Mulhouse) ont été déplacés. Ils étaient implantés le long de la ligne Maginot et en janvier 1940, ils sont affectés aux frontières franco-belges (6e, 7e et 8e bataillons) et franco-suisses (9e bataillon).

Insigne du 8e bataillon douanier de Strasbourg.

Aussi, l’évacuation des populations de l’Est les plus exposées concernent les familles d’agents et les agents eux-mêmes lorsque leur présence à leur poste du temps de paix ne se justifie plus. Un plan d’éloignement et de dispersion des administrations publiques avait été préparé pour faire face à des nécessités de cette nature. Dès septembre 1939, les sièges des directions de Strasbourg et de Mulhouse sont transférés, le premier à Périgueux et le second à Bayonne. La direction de Strasbourg rejoint ensuite Bordeaux. La direction de Metz est déplacée à Lemoncourt, au nord-est de Nancy, par précaution car les bureaux particuliers du directeur et du receveur principal, situés à proximité immédiate de la gare, sont exposés à des bombardements.

La participation aux combats

Lors de la campagne de France en mai-juin 1940, les bataillons douaniers subissent le même sort que les unités de l’armée. Ils sont très légèrement équipés et peu formées au combat moderne. Ils sont emportés dans la tourmente comme le 5e bataillon de Charleville. La retraite est ainsi parsemée de multiples combats. Certains bataillons ont résisté jusqu’au bout avec des unités régulières :

- – à Lille (6e, 7e et 8e bataillons) ;

- – à Dunkerque et Calais (2e, 4e et 25e bataillons) ;

- – sur la Seine : Corps d’armée Duffour (23e et 24e bataillons).

Citons en particulier la défense du fort Catinat (Larmont supérieur) dans le secteur de Pontarlier. La garnison comprend un détachement de douaniers du 10e bataillon (4e compagnie de Pontarlier avec 5 officiers et 41 hommes) sous les ordres du commandant Jacquemet. Cet ouvrage déposera les armes le 17 juin 1940. Quant au 9e bataillon de Mulhouse, acculé par les allemands, il préfère passer en Suisse neutre, plutôt que d’être fait prisonnier. Ils connaîtront un internement clément, emmenant avec eux quelques prisonniers allemands (cf source n°11).

Dans les Alpes, ils ont secondé les bataillons alpins de forteresse, qui n’ont pas cédé un pouce de terrain aux troupes italiennes et en particulier aux Alpini (12e, 13e et 14e bataillons).

Le 12e bataillon douanier (240 hommes sous les ordres du capitaine Leisser), en juin 1940, prend position sur les Usses pour contrer les troupes allemandes déferlant sur la rive droite du Rhône, en appui des unités du Secteur Défensif du Rhône, qui a pour mission la couverture du flanc gauche de l’Armée des Alpes et du Secteur Fortifié de la Savoie.

Les unités de la Douane déclarées « unités combattantes » sont les suivantes (cf source n° 3) :

- – 2e bataillon : Flandres-Dunkerque (du 18 mai au 4 juin 1940). Le tribut payé en 1940 par les 558 hommes du 2e bataillon des douaniers de Dunkerque est important : 15 tués, 13 blessés et 104 prisonniers.

- – 4e bataillon : Flandres-Dunkerque (du 10 mai au 4 juin 1940).

- – 6e bataillon : Flandres-Dunkerque (du 18 mai au 4 juin 1940).

- – 2e compagnie du 7e bataillon : avec la 20e division d’infanterie (du 10 mai au 10 juin 1940).

- -1re section de la 4e compagnie du 7e bataillon de douaniers (rattachée au peloton mobile de garde républicaine mobile 503) : Flandres (du 10 mai au 22 mai 1940).

- – 8e bataillon : Flandres (du 10 mai au 29 mai 1940).

- – 10e bataillon : 2e et 4e (capitaine Palloix) compagnies : secteur fortifié du Jura (16 et 17 juin 1940).

- – 11e bataillon (1re compagnie seulement) : Aix-les-Bains (du 15 juin au 25 juin 1940). 23e et 24e bataillons : Groupement Duffour sur la Basse-Seine (du 8 juin au 24 juin 1940).

- – 25e bataillon (1re compagnie) : combats des Flandres, Calais (du 20 mai au 26 mai 1940).

En mai et juin 1940, l’avance des troupes allemandes contraint la direction générale à se replier partiellement à Chinon. Elle reviendra ensuite à Paris et un échelon sera créé à Vichy.

L’Armistice, qui prend effet le 25 juin 1940, marque la fin des combats au cours desquels des dizaines de douaniers ont été tués ou blessés. Plus de 800 sont prisonniers des Allemands. Le 27 juin 1940, un décret dissout le corps militaire des douanes, donc des bataillons. Créé officiellement au lendemain des guerres du Premier Empire, le corps militaire des douanes disparaît dans la tourmente de la débâcle de 1940 et ne fut jamais reconstitué après guerre.

Concernant cette phase du conflit, il est opportun de signaler l’ouvrage « Les douaniers dans la bataille de France 1939-1945 » par Christophe Mulé (Histoire et collections, 2025). Ce document retrace très exhaustivement le destin des bataillons de douaniers pendant la campagne de France de 1940, ce qui contribue à combler un pan de l’histoire des douaniers.

II. L’occupation

La mise sous tutelle allemande

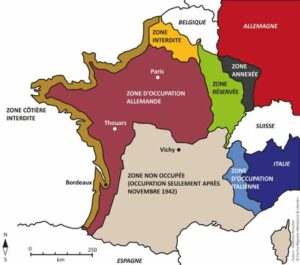

Suite à l’armistice et la nouvelle configuration du territoire français avec les zones occupées et annexées, les modifications de frontière, les douaniers français perdent la garde de la plupart des frontières. La répartition et le travail des services douaniers en sont profondément modifiés. Il reste seulement le contrôle de la ligne de démarcation entre la France non occupée et la zone occupée, et le contrôle des trains et des marchandises, dans une période de pénurie et de marché noir. D’autre part, des services allemands comme la Zollgrenzschutz (ZGS, Protection douanière de la frontière) et la Feldgendarmerie (police de campagne militaire), s’occupent alors de missions policières et douanières en zone occupée. Le Zollgrenzschutz est chargé de garder les frontières du Troisième Reich et les limites de la plupart des territoires occupés entre 1937 et 1945.

Les services douaniers des départements du Nord et du Pas de Calais, départements rattachés au Commandement militaire de Bruxelles dès le 15 septembre 1940, voient leur subordination à la Direction Générale amoindrie, voire supprimée. Avant même la convention d’armistice de Rethondes (22 juin 1940) entrée en vigueur le 25 juin, les deux départements du Nord et du Pas-de-Calais sont rattachés au Commandement militaire de Bruxelles (Militärbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich, MBB) dirigé par le général von Falkenhausen. Le cordon douanier est rétabli en partie à la frontière belge. Mais un cordon de surveillance est aussi mis en place sur la Somme, ce qui correspond à la délimitation du Commandement militaire de Bruxelles.

L’annexion de l’Alsace (au Gau de Bade) et de la Moselle (au Gau de Sarre-Palatinat) par le Reich entraine le recul des lignes douanières vers l’ouest et la création d’une direction à Belfort. Mais aucune brigade n’est installée sur cette ligne frontière. En Alsace, tous les douaniers français sont refoulés et un nouveau cordon douanier est installé par les allemands sur l’ancienne frontière de 1914.

La frontière franco-suisse est fermée. Les autorités allemandes exigent que les agents français des douanes en poste le long de la frontière soient relevés par des douaniers allemands. Néanmoins, le bureau de Bellegarde est maintenu. Le personnel douanier d’une partie de la frontière franco-suisse est alors affecté à d’autres services.

Carte de la France occupée par Mathieu Roucher (Centre régional « Résistance et Liberté »).

Dès septembre 1940, les douaniers français affectés à la surveillance de la frontière espagnole en zone occupée, souvent dénoncés pour leur laxisme au moment de la guerre d’Espagne et pour un état d’esprit « très front populaire », doivent cesser leur service (cf source n°4). Après l’entrée des troupes allemandes en zone libre en novembre 1942, cette mesure se généralise en février 1943 par la création d’une zone réservée le long de la frontière espagnole. Cela entraine l’expulsion de la majorité du personnel douanier français, remplacé par les douaniers allemands du Zollgrenzschutz (cf source n° 4).

Douaniers français, Llivia, 1939 (Source : musée national des douanes).

Les autorités allemandes exigent aussi le départ de la majorité du personnel douanier affecté à la surveillance des côtes de la zone occupée, en raison de la construction du mur de l’Atlantique.

Les nouvelles missions des douaniers français, sous l’occupation

Les services allemands ont donc en partie remplacé les douanes françaises. De plus, les activités de dédouanement étant fortement réduites durant toute la période de la guerre, les missions douanières sont réduites.

Si on trouve donc encore des douaniers dans leur rôle traditionnel de 1940 à 1944, beaucoup d’autres, environ 4800, sur un effectif budgétaire de 15412, soit environ un tiers, sont réaffectés à d’autres tâches ou détachés dans d’autres services (cf sources n° 4 et n° 10). Les agents sont dispersés dans plusieurs administrations, mais demeurent payés par le ministère des Finances et par la direction générale des douanes. Les principaux détachements sont :

- – 1 555 au Contrôle des prix, puis au contrôle économique jusqu’en 1945 ;

- – 2 000 dans la Police ;

- – 570 dans les services pénitentiaires (Rouen par exemple) ;

- – 170 dans les régies des Contributions directes et indirectes.

Aussi, entre 600 et 700 douaniers ont été affectés à la surveillance de la ligne de démarcation et au contrôle des trains qui la franchissent de février-mars 1941 à février-mars 1943. On trouve des douaniers dans la Garde des communications, d’autres encore dans la Police Spéciale de Vichy. La Garde des communications compte plus de 10 000 hommes pour surveiller les réseaux ferrés, de télécommunications. Cette difficile mission assurée en uniforme a exposé les douaniers aux bombardements, aux sabotages et aux coups de force des résistants.

Ces missions ont été peu étudiées jusqu’à présent et des recherches approfondies permettraient de mieux cerner le rôle de la douane pour cette époque. Néanmoins, il faut noter la garde des camps d’internement de Jargeau, de Pithiviers, et de Beaune la Rolande qui vient de faire l’objet d’une étude spécifique (cf source n° 14). Cette mission, débutée en juillet 1941, a concerné environ 150 agents, issus principalement des frontières maritimes. Ils sont utilisés en renfort des gendarmes, comme « agents de police auxiliaire ». D’octobre 1942 à juillet 1943, le camp de Beaune-la-Rolande est entièrement géré par un détachement douanier, les gendarmes ayant été muté à d’autres postes. Fin juillet 1943, le camp est liquidé, les agents étant alors mutés au camp de Jargeau, qui est alors dirigé par le détachement douanier, jusqu’en octobre 1944.

En d’avril 1941, les autorités allemandes créent, de la frontière belge à la frontière espagnole, une zone côtière interdite. Ainsi plusieurs centaines d’agents sont expulsés et détachés dans d’autres services dont la police et se retrouvent dans les P.R.E. (polices régionales d’état). En mai 1944, on en trouve 170 à Lyon, 50 à Montpellier, 665 à Marseille, où les allemands ont libérés de leurs obligations professionnelles près de 700 douaniers en avril 1943. C’est l’administration des douanes qui assure intégralement traitements et indemnités de ces agents détachés, en revanche le logement est à la charge de la police, en général par voie de réquisition.

Ces nouvelles missions imposent l’armement des douaniers, ce qui est accepté par la commission d’armistice de Wiesbaden le 12 juin 1942, avec la fourniture de mousquetons, pistolets et revolvers.

Les autorités allemandes, voulant surveiller les opérations de contrôle douanier français concernant le trafic des marchandises et des devises, institue une commission allemande de surveillance douanière. Le 11 juin 1941, le ministre de l’intérieur adresse aux préfets et sous-préfets de la zone libre une note signée par le secrétaire général de la Police et le chef de l’échelon des douanes de Vichy organisant cette commission (cf source n°4).

Le comportement des douaniers, comme le reste de la population, pendant cette époque troublée de l’occupation, est individuel. Il dépend des hommes et des circonstances. Certains douaniers, grâce à leurs connaissances du terrain, avec les contrebandiers, servent de passeurs, pas toujours bénévoles, vers la Suisse et l’Espagne. Certains font preuves de zèle ; d’autres encore ferment les yeux, tandis qu’une minorité pourchasse avec acharnement juifs et résistants qui tentent de fuir la France ou la zone occupée. Il est à noter la participation de douaniers, certes ponctuelle mais réelle, aux rafles de juifs en zone non occupée (Marseille et Nice par exemple). Comme d’autres institutions telles que la police et la gendarmerie, la douane, administration d’état, a du participer à ces actions ordonnées par le régime de Vichy (cf source n° 4). Mais, à titre personnel, de nombreux douaniers entreront dans la Résistance.

III. La résistance et la libération

Sous l’occupation, de nombreux douaniers ont eu un engagement patriotique, illustré par la statistique des douaniers « morts pour la France, disparus ou victimes du conflit » ou encore « déportés ou internés ». Ces destins relèvent de situations et de circonstances variées.

Nombre d’entre eux prennent une part active à la Résistance et aux combats de la Libération. Grâce à leur connaissance du terrain et des institutions locales, ils ont une connaissance détaillée des mouvements des troupes d’occupation ennemies et des services policiers du régime de Vichy. Ils sont également des relais précieux pour les clandestins ou les évadés, tout comme ils apportent leur aide aux actions menées par la résistance. De par leurs fonctions, leur lutte contre l’occupant en est facilitée.

Ils intègrent des mouvements de résistance comme «Organisation de Résistance de l’Armée», «Armée Secrète» et «Francs-tireurs et Partisans». Les citations individuelles obtenues sont élogieuses. Ensuite, certains douaniers rallieront l’armée de libération.

Les actions de résistance sont nombreuses. On peut citer, à titre d’illustration, les douaniers de la brigade des Hauts Buttés (Ardennes), qui récupéreront de nombreux parachutages pour les maquis des Allyses et des Hauts-Buttés, ainsi que ceux d’Annemasse (Savoie), qui assureront de nombreux passages en Suisse.

Il est présenté quelques exemples d’agents engagés dans la lutte contre l’occupant.

Véritable emblème de la résistance douanière, il faut relever les actions d’Albert Le Lay, administrateur en chef des douanes à la gare internationale de Canfranc, représenté ci-dessous et surnommé « le roi de Canfranc ». Il s’agit d’une gare ferroviaire frontalière des lignes de Pau à Canfranc (côté français) et de Saragosse à Canfranc (côté espagnol), située sur le territoire de la commune de Canfranc, dans la province de Huesca.

Albert Le Lay (Droits réservés).

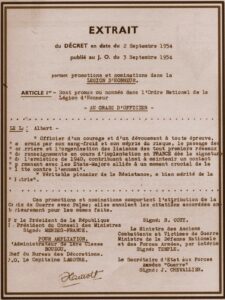

Le train empruntant cette voie, dit « le Transpyrénéen », a été le vecteur de tous les trafics, mais c’est aussi celui de la liberté. Des centaines de juifs, des résistants et des aviateurs alliés ont emprunté cette ligne pour s’évader de l’Europe occupée. Les autorités allemandes s’y installent en novembre 1942, avec l’occupation de la zone libre. Grâce à quelques hommes courageux, la ligne Pau-Canfranc continue à être utilisée par la résistance française. Albert Le Lay, administrateur en chef de la douane française, est un de ceux là. Il sera promu officier de la Légion d’Honneur (cf annexe n° 2).

Signalons aussi Gaston Cusin, membre actif de la résistance. Il est né en Haute-Savoie le 15 juin 1903 et décédé en 1993. Il est fils, deux fois petit-fils et neveu de douaniers. Gaston Cusin devient, par concours, en janvier 1921, contrôleur adjoint des douanes. Il entre dans un cabinet ministériel de Pierre Cot dès mai 1936, en qualité de chef adjoint du cabinet du sous-secrétaire d’État aux travaux publics. Les événements d’Espagne font de l’ancien douanier un contrebandier pour raison d’État. Léon Blum l’a choisi comme délégué pour les relations interministérielles avec la République espagnole. Il est chargé dans les différents gouvernements du Front populaire de favoriser l’aide clandestine à la République espagnole. Il conserve cette fonction dans tous les cabinets jusqu’en 1939.

Mobilisé le 21 août 1939, il est affecté, sur sa demande, au 150e Régiment d’infanterie (front de Lorraine) puis, sur ordre, à l’État-major de la 4e armée avec grade de capitaine. Le 2 avril 1940, le gouvernement le nomme chef du service du blocus. Après l’armistice, il est rétrogradé aux fonctions de contrôleur financier à l’office de navigation.

Gaston Cusin réactive alors ses réseaux de douaniers actifs lors de la guerre d’Espagne. D’après Pierre Péan (cf source n° 5), Cusin et son réseau de douaniers syndicalistes mis en place pendant la Guerre d’Espagne, auraient détourné trente tonnes d’or de la Banque de France au profit de la France libre.

Il entre en contact avec la CGT clandestine et avec les mouvements de résistance Libération-Nord et l’OCM. On note sa présence comme prisonnier politique au camp de Compiègne en avril-mai 1942, arrêté préventivement comme otage. Libéré, il devient, le 1° juillet 1942, chargé de la coordination des services régionaux de l’Économie nationale dans la zone sud. Son réseau de douaniers syndicalistes lui sert à nouveau pour créer un service de renseignement et d’aide à la Résistance. De Gaulle le désigne aux fonctions de commissaire régional de la République, le 3 octobre 1943, de la région de Bordeaux, et où il est très introduit dans les milieux résistants. Ensuite, il est délégué du Gouvernement provisoire de la République française lors de la Libération du Sud-ouest le 28 août 1944.

Après la Libération, Gaston Cusin devient un haut fonctionnaire. Il sera délégué du gouvernement provisoire au ministère de l’Économie nationale en 1945, puis inspecteur général de l’Économie nationale en 1946.

Par exemple, les douaniers de Wattrelos (Nord) ont aussi participé à ces actions. Répartis entre les postes du Touquet-Les Moutons, de la Martinoire et de la Houzarde, seize douaniers wattrelosiens participent activement à la Résistance. Ange Droguet est un de ces hommes dont le courage et la souffrance forcent le respect. Résistant dès juin 1940, il organise le passage de plusieurs centaines de britanniques. Il entrepose également des armes à son domicile jusqu’à son arrestation, le 20 juin 1942. Atrocement torturé, il ne livre personne. Finalement libéré, il reprend son activité au sein d’un réseau affilié aux services secrets anglais. A la libération, les douaniers de Wattrelos déplorent quatre disparus pour faits de Résistance : Maurice Deghouy, Marcel Desprez, Gilbert Duhayon et Maurice Meirlandt (cf sources n° 6 et n° 16).

Quelques uns choisissent de quitter clandestinement la France. Certains combattront dans les rangs des forces françaises libres ou de l’armée française de la Libération.

Ainsi, René Kugener, préposé des douanes à Hirson, engagé dans les FFI, est mort le 1er septembre 1944 à Hirson. Roger Kugener fut cité à l’ordre du corps d’armée (décision N° 559 du 22 octobre 1947) en ces termes : « Membre très actif de la Résistance, a pris part à de nombreux parachutages et transport d’armes. Volontaire pour une mission de liaison avec l’armée américaine, a trouvé une mort glorieuse, le 1er septembre 1944 au cours d’un engagement avec l’ennemi supérieur en nombre à l’entrée d’Hirson ».

Le 31 aout 1944, à Maubeuge, le préposé des douanes Bocquet, accompagné du jeune Marc Braud, fils du capitaine des douanes Jean Braud, commandant la 33ème compagnie de F.F.I., repèrent un convoi de 105 prisonniers russes, cheminant route de Mons en direction de la Belgique. Ils préviennent le capitaine Braud, qui les rejoint avec le lieutenant Segala et les douaniers Glineur, Monin et Landbuch, ainsi que le jeune scout F.F.I. Philippe Batail. Leur but est de faire évader ces prisonniers, mais lors de l’action, ils sont repérés et trois préposés des Douanes sont abattus (cf source n°12).

Rappelons la brigade des Hauts-Buttés, non loin de Hargnies et de Revin, sur le plateau Ardennais, dont les agents ont pris une part active au maquis Prisme, sous le commandement du capitaine Leverd (cf source n°12).

Aussi, notons les quatre douaniers du poste de La Condamine (Alpes-de-Haute-Provence), Émile Arnaud, Ferdinand Garcin, François Imbert et Émile Meyran, que les militaires allemands arrêtent le 15 juin 1944, lors du contrôle de la population masculine de Jausiers. La Wehrmacht livre bataille le 13 juin sur le territoire de la commune pour reprendre le contrôle de la vallée de l’Ubaye qui était en insurrection depuis le 6 juin 1944. Les quatre douaniers, qui avaient participé aux événements, sont trouvés porteurs de cartouches américaines. Après avoir été violemment interrogés, ils sont fusillés le 15 juin au quartier Mazagran (Pont de Chèvres). Ils avaient contribué au ravitaillement et à la protection des maquis de la vallée de l’Ubaye et pris part au combat du Pays-de-la-Reysolle (cf source n°7).

Jean Dorval (Droits Réservés).

Dix-huit douaniers ont été fusillés par l’ennemi pour faits de résistance, trois sont décédés des tortures subies. Parmi les fusillés, il est à noter Jean Dorval, du Service de Recherche de la Fraude Douanière à Lyon, qui s’était déjà distingué aux côtés de Jean Moulin et de Gaston Cusin à l’occasion de la guerre d’Espagne. Il était membre du réseau « Action ». Arrêté à Lyon par Klaus Barbie, il a été fusillé le 11 janvier 1944 (cf source n°13).

Cent quatre ont été arrêtés, torturés, internés ou déportés, dont le plus illustre est sans doute Monsieur Georges Degois, Grand-croix de la Légion d’Honneur, futur Directeur Général des Douanes de 1947 à 1958. Vingt-huit agents ne sont pas revenus de l’univers concentrationnaire sur soixante dix neuf déportés ou internés.

Relevons quelques uns de ces douaniers qui ont fait preuve de leur courage et ont payé leur engagement de leur vie (cf source n° 7) :

- Hemery François (résistant F.F.I.) : abattu le 2 septembre 1944 à Saint-Étienne de Tinée (Alpes-Maritimes) ;

- Jeinot Valéry (résistant F.T.P.F.) : mort en action le 22 juillet 1944 à Saint-Gingolph (Haute-Savoie) ;

- Jaccaz Henri et Debore Félix (résistants) : exécutés sommairement le 8 juillet 1944 à Ville-La-Grand (Haute-Savoie) ;

- Martini Marius (résistant) : assassiné le 15 août 1944 à Cannes (Alpes-Maritimes) ;

- Ballarin Bernard (résistant F.F.I.) : tué le 4 septembre 1944 à Tourcoing (Nord) ;

- Bouton René (résistant membre du Front national-F.T.P.) : mort le 13 février 1945 en déportation ;

- Jean Auguste (résistant en Seine-Maritime) : fusillé comme otage le 25 avril 1942 au Mont-Valérien ;

- Curioz Albert (résistant du mouvement Combat) : exécuté sommairement le 16 juillet 1944 à Vieugy (Haute-Savoie).

Il faut noter Parent André, dit « Claude », dans la résistance en Pyrénées-Orientales. Douanier depuis novembre 1936 à Monthermé (Ardennes), il rejoint la frontière espagnole à Bourg-Madame fin 1938. Il devient l’un des passeurs bénévoles les plus intrépides de la frontière des Pyrénées-Orientales pendant la Seconde Guerre mondiale. Lors de l’occupation de la zone sud, les douaniers sont remplacés par du personnel de la Zollgrenzschutz. Il continue ses activités de passeur, camouflé sous un emploi d’aide chauffeur de la sous-préfecture en Cerdagne et en Capcir. Membre de plusieurs réseaux, recherché, il s’enfuit en Espagne et rejoint le Maroc. Il est intégré au réseau de renseignements des Forces françaises combattantes. Blessé à la Libération, il ne peut réintégrer le corps des Douanes.

À côté de ces douaniers, figures de la Résistance, il faut rappeler l’engagement de nombreux héros, souvent anonymes, qui ont fait preuve de leur courage et de leur dévouement au quotidien, face à l’adversité et aux dangers de l’occupation. Comme de nombreux français, ils ont joué des rôles effacés mais cela a permis l’émergence de réseaux de résistance efficaces, redoutés des allemands et appréciés des alliés. De par leurs fonctions et la connaissance du pays, beaucoup de douaniers ont soutenus le Résistance, sans y avoir une part proprement dite militaire active. Ils ont participé, entre autres, au ravitaillement des maquis, à la recherche de renseignements, à l’exfiltration de civils et de militaires, comme les aviateurs alliés (cf source n° 8).

On peut relever le nom d’Amélie Balé, épouse du douanier Charles Balé, veuve en 1937, qui entre en résistance en mai 1943 dans le réseau Défense de la France, et qui devient à la libération membre du comité de libération de Brest.

Tragique destin que celui des 41 agents ensevelis sous les décombres de l’hôtel des douanes de Rouen détruit le 30 mai 1944, lors d’un des multiples bombardements alliés destinés à préparer le débarquement (cf source n° 8).

Lors de la libération du territoire, les brigades des douanes se reconstituent et suivent les troupes alliées pour réoccuper leur penthière. Cela d’autant plus facilement que de nombreux douaniers, qui avaient rejoint la Résistance, principalement les F.F.I., libèrent eux-mêmes leurs anciens postes, tout en aidant les troupes alliées à poursuivre l’armée allemande en plein recul.

La frontière italienne

Avant septembre 1939, malgré la tension internationale, la frontière franco-italienne ne connaît pas de modification des activités de surveillance. Néanmoins, une pression supplémentaire de la part des autorités italiennes se fait sentir.

À la suite de la défaite de juin 1940, la ligne de démarcation, parfois dénommée « ligne verte », entre en vigueur le 25 juin 1940, le lendemain de la signature de l’armistice entre l’Italie et la France.

En juillet, les douaniers, avec les gendarmes, sont les premiers à revenir sur la nouvelle frontière pour y assurer, autant que faire se peut, leur service. Ils représentent alors l’une des rares forces d’État encore présente.

De juillet à octobre 1940, les douaniers subissent une importante pression le long de la ligne de démarcation de la part des autorités italiennes. De novembre 1940 à novembre 1942, la frontière n’est occupée que par la seule présence de l’Administration des Douanes. Cette dernière doit faire preuve d’une volonté farouche à défendre les prérogatives régaliennes face aux revendications italiennes incessantes.

Suite à l’invasion de la zone libre, l’occupation italienne, du 11 novembre 1942 au 9 septembre 1943, entretient une tension permanente. Malgré la présence des troupes italiennes, la Douane cherche à préserver un semblant de présence d’État. La zone italienne s’étend du lac Léman à la Méditerranée. Elle passe à l’est de Chambéry, de Grenoble et de Gap, et va jusqu’à Nice y compris. Toutefois, les Italiens n’occupent effectivement que quelques points de ce territoire.

Un profond changement a lieu en septembre 1943. Suite à l’armistice italien du 8 septembre 1943 demandé par le maréchal Badoglio, les troupes allemandes occupent la région et la frontière est redéfinie au niveau de l’ancienne ligne de démarcation. La Douane n’entretient que peu de relations avec l’occupant allemand. Mais les arrestations, les déportations, les exécutions, avec le développement de la résistance, touchent un service encore plus en danger (cf source n° 15).

Après le débarquement en Provence du 15 août 1944, la Douane entre massivement dans la Résistance. Elle participe à la Libération grâce à sa connaissance du terrain et le fait qu’elle est un service organisé. Le service « douanier » ne peut s’exercer car la frontière est devenue un front actif.

Ainsi, à partir d’octobre 1944, ce « service » est repoussé à l’arrière de la ligne de front.

La libération définitive du territoire français, avec l’offensive sur L’Authion entre avril et mai 1945, permet au « service » de progresser à mesure de l’avancée du front. La Douane se réinstalle, avec quelques tentatives d’outrepasser l’ancienne frontière (comme à La Brigue), avant de revenir à la ligne de 1939.

Suite à la signature du traité de Paris en date du 10 février 1947, l’Italie cède à la France les territoires suivants :

- – comme zones peuplées : Tende et La Brigue pour 560 km2 et entre deux et trois milliers d’habitants, plus le Sud de la vallée de la Roya avec les hameaux de Piène-Haute et Basse, Libre, etc. ;

- – comme zones non peuplées : 3,22 km2 au col du Petit-Saint-Bernard, 81,79 km2 sur le plateau du Mont-Cenis (frontière reportée loin au-delà du col), 47 km2 au mont Thabor (avec la « vallée Étroite ») et 17,1 km2 au mont Chaberton.

Ces modifications entrainent de porter en avant les postes des Douanes, sur Tende, dans la Gordolasque, le vallon de Fenestres et celui du Boréon, au pied du col de la Lombarde.

La douane en Algérie

En 1850, la douane, avec à sa tête un directeur, relève de la direction générale des douanes à Paris. Le personnel de la Douane en Algérie est donc rattaché au ministère des Finances et fait partie de la Douane métropolitaine dont le statut lui est applicable. En application du décret du 20 juillet 1901 (J.O. du 25 juillet 1901), les services douaniers passent, comme les autres services publics d’Algérie, sous la coupe du Gouverneur général. Le personnel est constitué d’un cadre métropolitain (agents des bureaux, officiers, cadres supérieurs) et d’un cadre algérien (agents des brigades recrutés localement parmi d’anciens militaires de la population européenne comme indigène). Les agents inférieurs des brigades rattachés au cadre algérien ne peuvent servir hors de la colonie. Ces particularités accentuent une tendance à la « régionalisation » de la douane en Algérie, les apports d’agents métropolitains du service sédentaire s’étant aussi raréfiés.

Placés sous l’autorité d’un directeur et appartenant à des structures semblables à celles de la douane métropolitaine, les agents de la circonscription douanière d’Alger sont environ 650 au début de la IIIe République. En 1914, il est recensé 875 agents puis 1 100 à la fin des années trente (cf source n° 2).

En 1939, à l’annonce des hostilités, il est mis sur pied le bataillon de douaniers de l’Algérie regroupant 3 compagnies. L’unité est commandée par le commandant Bibes, inspecteur principal à Alger. Des douaniers, mobilisés, combattent en France durant la campagne de mai-juin 1940. Après la défaite de juin 1940, la douane en Algérie continue à assumer ses missions habituelles dans des conditions proches de celles du temps de paix, même si les commissions d’armistice germano-italiennes exercent un droit de regard sur le trafic commercial international.

Les douaniers sont particulièrement engagés contre la contrebande, qui se développe suite aux restrictions. On peut citer à titre d’exemple la contre visite du navire Socombel le 24 septembre 1941 en instance de départ pour Marseille. Le patron des douanes Garcia avec son équipage, à bord d’une vedette, découvre des fûts d’huile comestible, d’alcool et d’huile de graissage non déclarés. Ces marchandises n’avaient pas été déclarées et étaient destinées au marché noir (source : Archives nationales de l’OutreMer – Aix en Provence).

Après avoir été évincée de son théâtre habituel d’activité pendant les opérations militaires liées au débarquement des alliés en Afrique du Nord le 8 novembre 1942 (opération Torch), la douane reprend ensuite ses missions traditionnelles, le trafic de marchandises redevenant actif, sous les ordres du gouvernement provisoire en lien avec les Alliés.

Comme en France métropolitaine, certains douaniers entreront dans la résistance. On notera également dans la nouvelle version du Livre d’or les noms de plusieurs agents des douanes impliqués dans des opérations liées à l’opération Torch (Cf annexe 3).

Les douaniers en Extrême-Orient

En juin 1940, les troupes japonaises occupent une partie de la Chine et sont à la frontière tonkinoise. Le 30 août, le gouvernement nippon amène l’Etat français à accepter des garnisons japonaises en Indochine, au nord du fleuve Rouge. Mais un an plus tard, le gouvernement japonais obtient le droit de les implanter sur tout le territoire indochinois. Le gouvernement japonais décide aussi de contrôler la frontière sino-tonkinoise, par laquelle transite l’aide au gouvernement chinois nationaliste de Tchang Kaï-chek. Rapidement, les autorités militaires chinoises empiètent sur les prérogatives de la douane française.

Le « coup de force japonais » en Indochine du 9 mars 1945 a pour but de supprimer toute autorité française. Dès le 9 au soir, dans de nombreux bureaux de douanes, les japonais exigent la remise des armes et des munitions, et plusieurs receveurs sont arrêtés, mais relâchés généralement quelques jours après. De plus, sous l’emprise japonaise, l’Indochine proclame son indépendance le 11 mars. Progressivement, le personnel abandonne les postes et se regroupe dans les centres. Jusqu’à la cessation des combats le 15 août 1945 et la capitulation japonaise du 2 septembre, de nombreux douaniers rescapés forment des « maquis » qui harcèlent les troupes du Mikado jusqu’à l’arrivée du corps expéditionnaire du général Leclerc.

Insigne des douanes en Indochine (Droits Réservés).

Citons en particulier les douaniers de la brigade de Donghene au Laos, sous les ordres du sous-brigadier Antoine Paysant, menant des actions de guérilla qui permettent un temps de déstabiliser l’adversaire. Mais, dénoncé, Paysant sera capturé et connaîtra les sévices infligés par la Kempeitaï, la police secrète japonaise, équivalente nippone de la Gestapo. Enfin libéré, il est cité en des termes élogieux et reçoit la Croix de Guerre 1939-1945. Le sort de nombreux agents est mentionné dans la nouvelle version du Livre d’or du corps des douanes.

Quant à la flottille des douanes d’Indochine, elle mène depuis la Chine où ses bâtiments armés dont le Directeur Crayssac et le Directeur Frézouls, ont réussi à s’enfuir, des actions de type « commando » contre les positions ennemies jusqu’à la capitulation de « l’Empire du Soleil Levant » en 1945 (cf source n° 9).

Pour approfondir ce sujet, on se rapportera utilement à la lecture de l’ouvrage « L’épopée des douaniers en Indochine » par Dominique Niollet (Editions Kailash 1998).

La situation à la libération

Comme beaucoup d’autres administrations, la situation en septembre 1944 est préoccupante. En effet, sur un effectif budgétaire d’environ 17 000 agents, 5 600 servent en dehors de l’administration de la Douane. Sur 139 sous-directeurs et inspecteurs, 43 sont détachés dans d’autres services. Pour les brigades, il n’y a plus que 7 373 sous-officiers et préposés pour un effectif budgétaire de 15 412 agents, dont 500 sont encore prisonniers de guerre. D’autre part, au cours des quatre années d’occupation, 2 500 agents avaient été retraités, une centaine étaient décédés et 500 avaient quitté l’administration. La reconstitution des effectifs devient alors une des tâches primordiale de la direction générale, facilitée dans un premier temps par le retour des nombreux agents détachés.

D’autre part, en vertu de l’ordonnance du 8 juillet 1944, la tâche de la Douane est facilitée. En effet, devant l’ampleur des besoins du pays, épuisé après quatre années d’occupation et de pillage par l’occupant, le gouvernement suspend provisoirement les droits de douanes pour la presque totalité des produits. Ainsi, les formalités de douanes sont considérablement réduites, ce qui permet à l’administration de se rétablir et de mettre en place les dispositifs de perception des droits dès que le cours normal des opérations commerciales reprendra (cf source n° 10).

La reprise des activités de la douane après le conflit demeure encore un domaine peu exploré par les historiens, qui mériterait des recherches spécifiques.

IV. Epilogue

Comme l’ensemble de la nation, les douaniers ont subit la défaite et l’occupation, avec ses dérives. De la mobilisation à la libération, la douane, malgré le contexte, a toujours essayé de conserver ses prérogatives face aux occupants.

Entre 1939 et 1945, 326 douaniers sont Morts pour la France, portés disparus ou victimes du conflit. Deux cent quarante trois agents sont tombés pour la France sous l’uniforme douanier, principalement en 1940 et 1944, sans compter les agents affectés en Indochine.

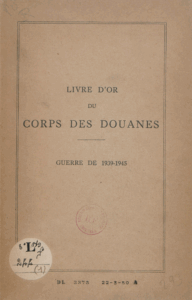

En 1949, pour rendre hommage à la vaillance et au courage de nombreux douaniers lors de ce conflit, la Direction générale des douanes a publié un ouvrage intitulé « Le livre d’or du corps des douanes – Guerre de 1939-1945 », complété par un additif en 1952. Cet ouvrage était destiné à honorer et à perpétuer le concours glorieux du Corps des Douanes à la défense et à la délivrance de la Patrie, reprenant « la liste des agents morts pour la France, disparus, victimes de la guerre, déportés, blessés, cités, décorés ou titulaires de distinctions délivrées par les Autorités alliées ». Depuis lors, outre le fait que ces deux volumes étaient introuvables, la recherche historique a fait de grands pas, qui ont permis de découvrir que nombre d’agents, qui s’étaient illustrés d’une manière ou d’une autre durant cette période, avaient été oubliés. L’Association pour l’Histoire de l’Administration des Douanes (A.H.A.D.) a donc décidé non seulement de rééditer l’ouvrage, mais également et surtout de le mettre à jour en cette année anniversaire du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Rémy Scherer

Sources principales

- n° 1 : Précis d’histoire des croix de guerre du drapeau des bataillons douaniers par Roland Giroire et Christophe Mulé (AHAD, L’écho du combattant des douanes n° 62).

- n° 2 : L’administration des douanes en France de 1914 à 1940 par Jean Clinquart (Paris, Comité pour l’Histoire Économique et Financière de la France, 2000).

- n° 3 : Bulletin officiel des armées : liste du 19 septembre 1954 des unités combattantes d’infanterie pour la période du 10 mai au 25 juin 1940.

- n° 4 : Police des temps noirs : France 1939-1945 par Jean-Marc Berlière (Perrin éditeur, 2018).

- n° 5 : Vies et Morts de Jean Moulin par Pierre Péan (Fayard, 1998).

- n° 6 : Site de la ville de Wattrelos : rubrique « La seconde guerre mondiale ».

- n° 7 : Le Maitron : Dictionnaire biographique des fusillés, guillotinés, exécutés, massacrés 1940-1944.

- n° 8 : La douane française au combat – de Mandrin à la Libération par Raphaël Schneider (Edition La Gare 2020)

- n° 9 : L’épopée des douaniers en Indochine par Dominique Niollet (Editions Kailash 1998).

- n° 10 : 11 janvier 1945 : Bilan avant une remise en route (Les cahiers d’histoire des douanes et des droits indirects, n° 80, 1er semestre 2024).

- n° 11 : Les douaniers dan la bataille de France 1939-1945 par Christophe Mulé (Histoire et collections, 2025).

- n° 12 : Les cahiers du capitaine Leverd (AHAD).

- n° 13 : Douane et renseignement, une longue histoire (AHAD / DNRED, 2023).

- n° 14 : Du contrôle des frontières maritimes à la surveillance des camps d’internement du Loiret : des douaniers détachés à Pithiviers, Beaune-la-Rolande et Jargeau, octobre 1941 – octobre 1944 par Rodolphe François (Les cahiers d’histoire des douanes et des droits indirects, numéro 83, 2e semestre 2025).

- n° 15 : L’occupation italienne. Sud-est de la France. Juin 1940 – septembre 1943 par Jean-Louis Panicacci (Presses universitaires de Rennes, 2010).

- n° 16 : Livre d’or du corps des douanes, guerre 1939-1945 (Direction générale des douanes et droits indirects, 1949).

Annexe 1 : implantation des bataillons douaniers

Les 26 bataillons de douaniers sont mis sur pied par l’Administration et mis à disposition du commandement militaire, ce qui implique environ 13000 agents, sur un effectif de 20700 pour la France métropolitaine.

L’implantation des 26 bataillons, totalisant 117 compagnies (nombre de compagnies entre parenthèses) est la suivante :

Il faut aussi ajouter le bataillon de douaniers de l’Algérie regroupant 3 compagnies.

Source : Les douaniers dans la bataille de France 1939-1940 par Christophe Mulé, (Histoire et collections).

Les dépôts d’infanterie coloniale ont permis la mise sur pied des 1er, 15e, 16e, 19e et 21e bataillons de douaniers.

Annexe 2 : promotion d’officier de la Légion d’honneur d’Albert Le Lay.

Extrait du décret en date du 2 septembre 1954 portant promotions et nominations dans la Légion d’Honneur (Droits Réservés).

Annexe 3: Le Livre d’Or – 1939-1945 – (extrait – Algérie )

BASSEZ (René), inspecteur principal à Casablanca (Maroc), lieutenant au 210ᵉ bataillon de pionniers.

Citation à l’ordre de la division (n° 35) : « Lors des événements des 8, 9 et 10 novembre 1942 (débarquement des alliés en Afrique du Nord), a volontairement assuré la relève des blessés et a notamment, au mépris du danger, retiré trois militaires français blessés d’un camion de munitions en flammes alors que des explosions continuaient à se produire. »

CANESSA (Dominique), matelot à Oran (Algérie).

Citation à l’ordre de la brigade (17 mars 1943) : « S’est offert volontairement, le 8 novembre 1942, dans le port d’Oran, pour monter à bord d’un navire ennemi en flammes, faisant ainsi preuve du plus grand mépris du danger. A réussi à évacuer 10 hommes grièvement blessés. »

HEILI (Régnard), préposé à Strasbourg (Bas-Rhin), membre des Forces françaises combattantes.

Citation à l’ordre du régiment (n° 156) : « Patriote algérois qui, se refusant à accepter la défaite, a pris les armes dans la nuit du 8 novembre 1942 et a ainsi, volontairement et au risque de sa vie, paralysé le commandement vichyste et permis le débarquement des alliés par la libération de l’Afrique du Nord. »

JOLY (François), premier maître à Oran (Algérie).

Citation à l’ordre de la brigade (17 mars 1943) : « Chef de détachement mis à la disposition du commandant du port sur le môle du centre pendant les premiers engagements de l’attaque d’Oran (8 novembre 1942). Après avoir subi sans défaillance un feu violent, a participé avec zèle et succès à la capture des prisonniers et à la recherche des blessés. »

LAMBERT (Jean), préposé à Osterburken (Allemagne), quartier-maître de la marine.

Citation à l’ordre du régiment (n° 214 EM du 23 janvier 1943) : « Au cours des combats des 8 et 9 novembre, a par son sang-froid et son esprit de discipline contribué à la belle tenue du Typhon. » Le 8 novembre 1942, les forces anglo-américaines débarquent au Maroc et en Algérie, territoires demeurés sous l’autorité du pouvoir de Vichy (opération Torch). À Oran, le 9 novembre 1942, le torpilleur Typhon est engagé contre la flotte alliée. Il recueille sous le cap de l’Aiguille les survivants de la Tramontane qui est échouée, puis rentre à quai avec plusieurs marins blessés et une cheminée enlevée, après avoir tenté d’assister l’Épervier qui, en flammes, s’était mis à la côte. Le Typhon reçoit alors l’ordre de se saborder pour embouteiller le port.

LE HELLOCO (Eugène), brigadier à Nemours (Seine-et-Marne).

Citation à l’ordre de la brigade (17 mars 1943) : « Chef de détachement mis à la disposition du Commandant du Port sur le môle du centre pendant les premiers engagements de l’attaque d’Oran (8 novembre 1942). Après avoir subi sans défaillance un feu violent, a participé avec zèle et succès à la capture des prisonniers et à la recherche des blessés».

PAULI (Pierre), brigadier à Alger, résistant aux Forces françaises de l’intérieur.

Citation à l’ordre du régiment (décision ministérielle n° 281 du 22 juillet 1946) :· « Résistant de la première heure, ne cessa durant le régime d’oppression de manifester sa foi patriotique. Lors du débarquement allié, le 8 novembre 1942, participa avec ardeur et courage aux opérations des groupes de la Résistance pour la conquête des points sensibles d’Alger, contribuant ainsi à la Libération de l’Afrique du Nord.»

TOULET (Albert), préposé à Louhossoa (Pyrénées-Atlantiques), quartier-maître infirmier, groupe sous-marin du Maroc.

Citation à l’ordre de la division : « Pendant les combats des 8, 9 et 10 novembre 1942, sous les bombardements et les mitraillages dans une infirmerie non protégée, s’est dépensé sans compter pour soigner les blessés, rendant de précieux services et n’hésitant pas à accomplir sous le feu les missions les plus périlleuses. »

TROCME (Yves), brigadier-Chef à Oran (Algérie).

Né le 13 avril 1909 dans le Finistère.

Citation à l’ordre de la brigade (17 mars 1943) : « Chef de détachement mis à la disposition du commandant du port sur le môle du Centre, pendant les premiers engagements de l’attaque d’Oran (8 novembre 1942). Après avoir subi sans défaillance un feu violent, a participé avec zèle et succès à la capture des blessés. »

Annexe 4: la médaille d’honneur des douanes.

Médaille d’honneur des Douanes (Droits Réservés).

Créée par le décret du 14 juin 1894, la médaille d’honneur des Douanes, est aussi dénommée Médaille Douanière. Elle est due au futur Président Raymond Poincaré, alors ministre des Finances, pour honorer et stimuler les agents du service actif des douanes. Le décret du 15 décembre 1944 prévoit que cette médaille peut être décernée à titre exceptionnel aux agents des douanes qui se sont signalés depuis le 16 juin 1940 par leur action dans la Résistance et les combats pour la libération du territoire national.

Le devoir de mémoire rappelle le dévouement et l’abnégation des douaniers victimes du devoir et qui ont été tués ou blessés au service de la Nation afin d’assurer la sécurité des Français.

Le drapeau des bataillons, porté par le lieutenant Henri Simon de la 4e compagnie du 9e bataillon de douaniers (Mulhouse), participe au défilé marquant la Libération de Paris.

Aujourd’hui encore le décret n° 59-133 du 7 janvier 1959 continue d’organiser en bataillons le corps spécial des douanes pour le temps de guerre. Cependant, le décret n° 67-1268 du 26 décembre 1967 supprime les unités des douanes de l’ordre de bataille de l’Armée Française. Ainsi se termine fin près de 150 années d’histoire de la douane au service des armes de la France.

La garde du drapeau des Bataillons des Douanes est désormais confiée à l’Ecole Nationale des Douanes de La Rochelle (ENDLR), implantée à La Rochelle depuis 1967.