Association pour l’Histoire de l’Administration des Douanes

Les grandes phases de la politique douanière de la Grande-Bretagne, de la France et de l’Allemagne de 1815 à 1939 – Episode 3

C.- Les Saint-Simoniens et le libre-échange en France

La révolution libre-échangiste s’opéra en France dans des conditions toutes différentes.

En l’absence de régime parlementaire la portée des courants d’opinion reste très limitée, ils ne peuvent d’ailleurs pas prendre l’ampleur qu’on leur voit en Angleterre, car le pouvoir policier de l’Empire autoritaire n’en tolèrerait pas l’agitation et ils ne sont pas assez forts pour s’imposer au gouvernement. Les décisions ne proviennent que de l’Empereur et du petit groupe des hommes qui forment son conseil politique. Il se trouve qu’en Napoléon III la France a un souverain d’esprit curieux et ouvert, accessible aux mouvements d’idées, sensible aux répercussions nationales des actes de gouvernement et soucieux de dissiper par des réformes préventives les oppositions éventuelles. Mais le régime n’est pas pour autant hors de portée des groupes de pression financiers et industriels : prétendant se placer au-dessus des remous des partis, c’est-à-dire des affrontements de tendances, il a besoin de leur concours pour assurer aux candidats officiels la majorité des suffrages.

D’autre part il n’y a rien de commun entre la situation économique de la France et celle de l’Angleterre au milieu du siècle. Les exportations françaises ne représentent que les trois cinquièmes de celles de l’Angleterre. L’industrie française, beaucoup moins mécanisée que l’industrie anglaise, produit moins et plus cher. En 1850 la France extrait 4,5 millions de tonnes de charbon contre 51 millions de tonnes pour l’Angleterre ; elle possède quatre fois moins de machines à vapeur ; elle produit 400.000 tonnes de fonte, l’Angleterre 2,5 millions de tonnes, et le fer français vaut deux fois plus cher que le fer anglais. L’industrie française est donc plus vulnérable que l’industrie anglaise et les produits qu’elle exporte : lainages, soieries, articles de luxe, s’adressent à un marché plus restreint. L’agriculture occupe encore une place dominante dans l’économie française ; elle retient près de 75 % de la population dans les campagnes, couvre l’essentiel des besoins nationaux en denrées alimentaires et exporte du vin, du sucre, parfois des céréales ; elle s’adapterait mal à une transformation des conditions du marché en raison de la rigidité que lui impose la prépondérance de la moyenne et petite exploitation (en 1882, 66 % des surfaces cultivées, constituées par des propriétés de moins de 50 ha, appartiennent à 99,5 % des propriétaires fonciers).

A ces données particulières répondent aussi des formules théoriques et pratiques particulières.

L’idéologie libre-échangiste a été professée en France par les Saint- Simoniens ; l’exposé s’en trouve dans les articles du Journal « Le Producteur » et dans « L’Exposition de la Doctrine » d’Hippolyte Carnot, plutôt que dans l’œuvre de Saint-Simon lui-même. Partant du fameux apophtegme « A chacun selon ses capacités », qui posait le principe de la, division du travail, les disciples prônent la spécialisation des régions géographiques en fonction de leurs aptitudes naturelles comme la condition de l’abondance et du bon marché de la production, c’est-à-dire de l’amélioration des moyens d’existence ; cette spécialisation n’est possible que si les régions échangent leurs produits complémentaires, ce qui suppose le développement des communications par la construction de chemins de fer et le percement de canaux interocéaniques, mais aussi la suppression des barrières juridiques et fiscales qui entravent la libre circulation. Ainsi se réalisera l’association des économies régionales et nationales, qui se combinera avec l’association des capitaux des petits épargnants et l’association des travailleurs (l’usine), pour donner naissance à l’Association Universelle, religion nouvelle du progrès et du bonheur.

Les Saint-Simoniens prennent donc position contre les prohibitions et les droits protectionnistes. Sont-ils pour autant libre-échangistes ? Certainement pas à la manière des Manchestériens (dont ils s’écartent d’ailleurs par leur conception de l’association opposée à l’individualisme britannique). Conscient de la débilité de l’industrie française, un de leurs porte-parole, Michel Chevalier, écrit en 1843 : « Loin de moi la pensée de livrer notre industrie sans défense aux attaques des ateliers britanniques dont les forces sont supérieures. » Ils n’entendent pas renoncer à la protection douanière sans contre-partie de l’étranger. Leur libre-échange est contractuel et non unilatéral et inconditionnel comme celui des Anglais.

Le libre-échange intégral serait représenté par le publiciste Frédéric Bastiat (180171850), l’auteur des « Harmonies économiques » restées inachevées, interprète des quelques milieux d’affaires qui s’estiment suffisamment armés pour la compétition internationale : négociants en vin de Bordeaux, soyeux lyonnais, fabricants d’indiennes de Mulhouse, courtiers en articles de Paris. En février 1846 il fonda avec le maire de Bordeaux l’Association pour la liberté des échanges imitée de l’Anti-Corn Law League et, ne pouvant recourir à l’action de masse, il dépensa sa verve caustique contre les défenseurs du protectionnisme dans de mordants pamphlets comme cette « Pétition des Marchands de chandelles » qui réclament la fermeture obligatoire des fenêtres des immeubles pour éliminer la concurrence de l’éclairage solaire. Comme les Manchestériens il voyait dans la baisse des tarifs le moyen de faire échec au socialisme.

Il convertit, dit-on, Michel Chevalier au libre-échange au cours d’entretiens en 1846 et celui-ci devint après la mort de Bastiat le chef incontesté du parti libre-échangiste, entraînant derrière lui tous les Saints-Simoniens dont le socialisme technocratique vire au libéralisme. Le « Journal des Économistes », fondé en 1841; domine de son talent, accumule articles et documents à l’appui de sa thèse libre-échangiste. La chaire d’économie politique au Collège de France, dont Michel Chevalier est titulaire depuis 1840, devient une tribune du libre-échange ; l’essentiel de ses cours est publié en 1852 dans « L’Examen d’un système commercial connu sous le nom de système protecteur ». Avec lui le libre-échange pénètre au Conseil d’État, où il est nommé en 1852 et au Sénat, où il siègera à partir de 1860.

Sans négliger les relations fréquentes des Saint-Simoniens avec certains milieux d’affaires, ou plus exactement la participation aux affaires de nombreux Saint-Simoniens, on doit constater qu’en France le libre-échange a été bien plus une doctrine d’école qu’un mouvement issu d’expériences économiques vécues par des praticiens : il n’y a pas de Cobden français.

Napoléon III a fortement subi l’influence de Michel Chevalier qui fut peut-être son principal conseiller économique et dont on disait en 1860 qu’il allait être nommé ministre du Commerce. Il a été également en contact avec d’autres Saint-Simoniens comme les frères Péreire et Paulin Talabot, sans parler du ministre des Finances Bineau, qui avait eu quelques attaches avec la secte. A-t-il été gagné au Saint-Simonisme ? L’historien le plus averti de l’économie du Second Empire, M. L. Girard, semble l’affirmer lorsqu’il emploie l’expression « Le César Saint-Simonien » ou lorsqu’il écrit, délimitant le champ d’application de la formule : « 1860, la période fabuleuse de l’empire saint-Simonien était close ». Pourtant les audaces des Saint-Simoniens inspiraient quelque méfiance à l’empereur : il ne pouvait pleinement agréer cette théorie de l’Association qui risquait de faire naître des organismes économiques assez puissants pour mettre l’État en tutelle ; il ne pouvait pas non plus ne pas tenir compte des pressions qu’exerçait sur lui la Haute Banque pour l’opposer à la démocratisation du capital (le suffrage universel des actions des Péreire) qui aurait fait perdre à la Haute Banque le monopole des grandes affaires : n’a- t-on pas vu dans la visite faite par l’empereur à James de Rothschild au château de Ferrières le 17 décembre 1862 la preuve d’une désapprobation des méthodes des Péreire ?

Plutôt qu’une adhésion de Napoléon III au Saint-Simonisme, il y a entre lui et les Saint-Simoniens une communauté d’intentions. Saint-Simon a formulé le primat de l’économique sur le politique « J’ai reçu la mission de faire sortir le pouvoir des mains du clergé, de la noblesse, de l’ordre judiciaire pour le faire entrer dans celles des industriels », et Louis- Napoléon Bonaparte écrit en 1839 : « Un gouvernement n’est pas, comme on l’a dit, un ulcère nécessaire, mais c’est le moteur bienfaisant de tout organisme social » ; en 1848 dans son manifeste de candidat à la Présidence de la République : « Rétablir l’ordre, c’est ranimer la confiance, pourvoir par le crédit à l’insuffisance passagère de ressources, restaurer les finances, ranimer le commerce ; enfin dans le discours de Bordeaux de 1852 destiné à apaiser ceux qui voyaient dans le rétablissement de l’empire un retour aux ouvertures de conquêtes : « J’ai comme l’Empereur (Napoléon Ier) bien des conquêtes à faire…

Nous avons d’immenses territoires incultes à défricher, des routes à ouvrir, des ports à creuser, des rivières à rendre navigables, des canaux à terminer, notre réseau de chemins de fer à compléter… Nous avons partout enfin des ruines à relever, des faux dieux à abattre; des vérités à faire triompher. Voilà comment je comprendrai l’Empire, si l’Empire doit se rétablir. » La prospérité est donc le premier objectif de son gouvernement ; l’Empereur la souhaite par sens du social, de l’humain ; dans son entourage, des gens comme Routier, cet « empiriste ingénieux » (M. Blanchard), par stratégie politique, pour enlever de confortables majorités électorales, d’autres, comme Morny, pour enrichir les affairistes.

Sur les méthodes à suivre, Napoléon III, dans son pragmatisme, retrouve les Saint-Simoniens. Comme eux il est partisan d’une intervention de l’État limitée à la création des conditions de l’expansion, l’entreprise étant laissée à l’initiative privée ; comme eux il désire un allègement des droits de douane pour faire baisser le cout de la vie et pour stimuler l’industrie française par le contact de la concurrence étrangère. La constitution de 1852 lui donnait les moyens juridiques de réaliser cette politique.

Les premiers assouplissements de la législation douanière intervinrent dès les premières années de l’empire pour les matières premières, les demi-produits et les denrées alimentaires. Des décrets de 1852 et 1853 réduisirent les droits sur la houille belge et anglaise, sur le fer et la fonte dont le haut prix freinait la construction des voies ferrées, sur la laine, le bétail et la viande ; l’échelle mobile sur les blés fut suspendue le 18 août 1853, à la suite d’une mauvaise récolte, d’abord jusqu’au 31 décembre 1853, puis sans limite de temps. L’Exposition Universelle de 1855 encouragea à libérer à leur tour les produits manufacturés : elle avait permis de confronter les produits manufacturés français et les produits manufacturés anglais en régime de libre concurrence – les exposants anglais ayant été autorisés à vendre les articles introduits en franchise en cette occasion – et parti fournir la preuve que la France pouvait, dans de nombreuses branches industrielles, se mesurer à l’Angleterre sans risquer un désastre.

L’Empereur soumit alors (1856-57) au Corps Législatif deux projets de loi établis par Rouher. L’un entérinait simplement, en les complétant, les décrets douaniers des années précédentes dans le seul but d’associer étroitement l’assemblée considérée comme représentative à l’action du gouvernement. L’autre, qui supprimait les prohibitions et leur substituait des protections nuancées et mesurées était plus lourd de conséquences car il posait un principe nouveau, à savoir que toutes les industries françaises, sans exception, seraient désormais soumises à la pression de la concurrence étrangère, ce qui les contraindrait à adapter leurs prix et à rénover leurs procédés ; dans l’industrie textile, particulièrement concernée, les tissus de laine et de coton n’étaient plus prohibés et seraient frappés d’une taxe de 30 à 35 %. On suivait, en somme, les méthodes de Peel : abaissement unilatéral et progressif des barrières douanières.

Les protectionnistes, qui s’étaient jusqu’alors, contentés d’observer avec méfiance, s’alarmèrent et réagirent. Les industriels les plus menacés par la concurrence anglaise, maitres de forges, cotonniers et lainiers du Nord et de l’Ouest, disposaient d’un « Comité pour la défense du travail », créé en, 1842 par un manufacturier de Roubaix, Mimerel, et d’un organe de presse, le « Moniteur Industriel » ; ils lancèrent une campagne de pétitions pour le maintien des prohibitions. Au Corps Législatif, où la majorité leur était acquise, le gouvernement choisissant les candidats officiels qui. détenaient la quasi-totalité des sièges parmi les notables locaux, leur mandataire, Pouyer-Quertier, un filateur de Rouen, ignorant des subtilités de doctrine, s’éleva avec vigueur contre les projets du gouvernement en démontrant que le précédent britannique était inapplicable à la France :

« Vainement on invoquera l’exemple de l’Angleterre. L’objection a été cent fois réfutée. L’Angleterre n’a renoncé à protéger ses manufactures que lorsqu’elles n’ont plus eu besoin de protection. Elle n’a ouvert son territoire aux produits de l’industrie étrangère que lorsqu’elle a été certaine qu’ils ne pourraient pas s’y présenter en concurrence avec les siens. On peut, dans de telles conditions, faire, sinon du libre-échange, du moins quelque chose qui s’en approche ; on ne risque rien et l’on se donne le mérite d’un libéralisme apparent. Mais qu’arriverait-il si nous voulions chercher à contrefaire la réforme accomplie par nos voisins d’Outre-mer ? Cette réforme, qui était sans inconvénient pour l’industrie anglaise, ruinerait infailliblement la nôtre, parce que nous ne disposons pas de la même masse de capitaux, parce que nous ne pouvons pas avoir la houille et tant d’autres matières premières au même prix, parce que nous n’avons pas de moyens de transport aussi nombreux et aussi économiques, parce que nous n’avons pas une production assez considérable pour pouvoir la spécialiser dans les mêmes proportions… Nous continuerons donc. à protéger efficacement le travail national ; et si nous avons cru devoir insister sur ce point, c’est qu’il nous a paru nécessaire que le Corps Législatif profitât de l’occasion que lui offrait un projet de loi sur les douanes pour manifester d’une façon non équivoque son attachement au système économique à la faveur duquel la production française a grandi et prospéré. »

Ce chantage a porté d’autant mieux que l’Empereur ne trouvait pas du côté des socialistes et du monde ouvrier l’appui compensatoire qu’il aurait souhaité. Les partisans de la démocratie sociale redoutaient la concurrencé anglaise à cause du chômage qu’elle provoquerait. En 1848, à l’instigation des socialistes, le Gouvernement Provisoire avait supprimé la chaire de Michel Chevalier au Collège de France et Proudhon lui-même s’écriait :

« La libre concurrence est la Sainte Alliance des grands feudataires du capital et de l’industrie, le mortier monstre qui doit achever sur chaque point du globe l’œuvre commencée par la division du travail, les machines, la concurrence, le monopole et la police, écraser la petite Industrie et soumettre définitivement le prolétariat ».

En présence de cette opposition sur deux fronts, Napoléon III jugea plus prudent de reculer. Il se contenta de quelques nouvelles réductions de droits promulguées par décrets sur les machines agricoles, les laines brutes et l’huile de palme, et décida de reporter à 1861 l’examen de La suppression des prohibitions ; il accepta même en 1859 le rétablissement de l’échelle mobile sur les blés.

La coalition protectionniste l’emportait et l’évolution vers le libre-échange semblait stoppée lorsqu’en 1859 un concours de circonstances modifia les données du problème en France comme en Angleterre. Est-ce à Michel Chevalier qui enrageait des victoires d’arrière-garde des protectionnistes, que revient le mérite d’avoir su discerner et exploiter ce retournement de situation ?

C’est à peu près ce qu’affirme l’historien américain du traité de 1860 L.-A. Dunham.

En Angleterre Palmerston venait de reprendre le pouvoir (juin 1859), mais les whigs ne disposaient que d’une faible majorité et le cabinet devait compter avec le petit groupe des manchestériens, Cobden et Bright en tête, qui exigeaient l’abolition des derniers droits, en particulier des droits sur les vins, principale concession que l’Angleterre pût encore faire à la France. Le chancelier de l’Echiquier, Gladstone, libre-échangiste décidé, les appuyait au sein du ministère.

En France une demi-rupture s’était produite entre l’Empereur et les milieux conservateurs à la suite de l’intervention française en Italie, et Napoléon III, irrité, était moins attentif à ménager les intérêts protectionnistes, dont le soutien serait à l’avenir très incertain, s’il persistait dans sa politique italienne. D’autre part cette même politique italienne l’avait brouillé avec l’Angleterre, qui le suspectait de vouloir annexer la Savoie et Nice et renforcer l’influence française en Méditerranée, et Napoléon III qui, sous l’emprise d’une sorte de superstition familiale, redoutait par dessus tout de rejeter l’Angleterre dans le camp de ses adversaires, était disposé à toute démarche qui faciliterait une réconciliation.

Michel Chevalier a trouvé la formule : offrir aux Anglais un traité de commerce qui leur apporterait la contre-partie jusque là vainement attendue des avantages douaniers octroyés par eux aux États étrangers et profiter de ce qu’ils étaient présentement enclins à en accorder de nouveaux pour faire accepter plus aisément par l’opposition française les abaissements de droits désirés par le gouvernement en les présentant comme des mesures de réciprocité.

Il écrivait à Cobden, avec qui il entretenait une étroite correspondance, pour lui faire part de ses suggestions (août 1859). Elles ne furent pas agréées immédiatement : les manchestériens tenaient pour un système douanier égalitaire, qui ne conférât de privilège particulier à aucune puissance, mais Chevalier réussit à faire admettre à son correspondant que les dégrèvements consentis en faveur de la France, il serait loisible au gouvernement britannique de les incorporer dans une loi budgétaire et de les étendre ainsi l’ensemble des autres pays. Cobden se laissa convaincre ; il informa Gladstone, qui estima ne pas devoir laisser échapper cette occasion, si minime fût-elle, de gagner un partenaire sur le continent et entraîna Palmerston.

Il fallait maintenant décider l’Empereur. Assuré de l’appui de Persigny, ambassadeur à Londres, de Rouher, ministre du Commerce, et de Morny, très lié avec les milieux d’affaires libre-échangistes (Lyon, Tarare, Paris), Michel Chevalier sollicita une audience pour lui-même et Cobden. Ils furent reçus à Saint-Cloud le 27 octobre, le premier le matin, le second l’après-midi, et enlevèrent l’adhésion de l’Empereur ; mais celui-ci, qui craignait encore une campagne d’opinion des protectionnistes, exigea que la négociation fût conduite secrètement, à l’insu même des ministres, exception faite de Rouher et du ministre d’État Fould.

Elle se déroula très vite, entre Cobden, mandaté par le gouvernement anglais, Rouher et Chevalier, tandis que Napoléon III se documentait de son côté sur les incidences que le futur traité pourrait avoir sur l’économie française. Le 21 décembre, il informa Cobden qu’il en autorisait la signature, mais à condition que les droits sur les produits manufacturés seraient fixés pour un temps à 30 %. Cobden, qui attendait mieux, s’inclina bien que déçu. Le Conseil des Ministres mis au courant le 24 décembre, le traité fut signé le 23 janvier 1860 par Cobden, Rouher, lord Cowley, ambassadeur anglais, et Baroche, ministre des Affaires Étrangères par interim.

Le traité de commerce – 1860 (*)

La France abaissait les droits sur la houille anglaise de 0,33 francs le quintal à 0,15 francs, plus deux décimes, les droits sur les fers de 10 à 7 francs le quintal jusqu’au 1er octobre 1864, à 6 francs ensuite ; pour tous les autres produits importés de Grande-Bretagne, c’est-à-dire en fait pour les produits manufacturés, les droits ne pourraient dépasser 30 % ad valorem jusqu’au 1er octobre 1864 et 25 % ensuite. Ces droits, fixés ad valorem par le traité, seraient convertis en droits spécifiques par une convention passée avant le 1er juillet 1860. Les dates d’application des nouveaux droits s’échelonneraient entre le 1er juillet 1860 et le 1er octobre 1861.

Du côté anglais, les fruits, les soieries, les articles de mode et les articles de Paris (fleurs artificielles, bibelots, bijoux, broderies…), ainsi que certains produits chimiques, étaient reçus en franchise ; les droits sur les vins étaient abaissés à 1 shilling par gallon (41,54) pour les vins titrant moins de 15% et ne dépasseraient pas 2 shillings pour les vins les plus alcoolisés, ce qui représentait une réduction de 34% à 27,50 francs pour la barrique bordelaise de 225 litres.

Les deux pays se consentaient la clause de la nation la plus favorisée.

Le traité était conclu pour dix ans et se perpétuerait ensuite par tacite reconduction annuelle.

Que représente ce traité ?

Les modifications qu’il apporte au tarif douanier anglais sont assez minimes. Les nouveaux dégrèvements ne font que compléter ceux qui étaient déjà en vigueur ; ils furent d’ailleurs, comme prévu, incorporés par Gladstone dans le budget de 1861 et s’appliquèrent à tous les pays. Le seul fait vraiment nouveau pour l’Angleterre, c’est qu’elle obtenait pour la première fois des concessions réciproques de la part d’un pays étranger. Cependant le traité fit l’objet d’une opposition de principe de la part des tories qui s’inquiétèrent des importations de charbon anglais que la France pourrait faire en vue d’utiliser ce produit stratégique dans une guerre contre l’Angleterre. Gladstone se plaça résolument dans leur optique, et, mettant délibérément l’accent sur l’aspect politique de l’accord, affirma qu’il inaugurait une ère de. relations amicales entre la France et l’Angleterre : « Si vous désirez unir ces deux grandes nations dont les luttes ont ébranlé le monde; déclara-t-il aux Communes, défaites ce que vos pères ont fait et poursuivez avec une égale persévérance un objet qui produira plus de bien. »

Il se défendit également d’avoir accordé à la France quelque préférence que ce soit : « Quelques personnes disent que conclure un traité de commerce, c’est abandonner la liberté du commerce. Mais nous n’avons pris aucun engagement exclusif et nous n’entendons pas en prendre. La France sait que notre législation ne fait aucune différence entre les nations et ce que nous faisons pour elle; nous le faisons pour les autres. » (10 février 1860).

En France, au contraire, le traité équivalait à une véritable révolution. Il supprimait les prohibitions et il établissait une protection modérée. Très modérée même, car la convention du 12 octobre 1860, fixant les droits spécifiques, les calcula à un niveau inférieur au taux de 30 % prévu par le traité, en particulier pour les machines. Pour certaines matières premières, il réalisait une quasi-franchise.

La révolution fut d’autant plus profonde que le traité servit de modèle à dix autres signés au cours des six années suivantes avec la Belgique (1er mars 1861), le Zollverein (2 août 1862), l’Italie (17 janvier 1863), la Suisse (30 juin 1864), les villes hanséatiques, Hambourg, Brème, Lübeck (4 mars 1865), l’Espagne (18 juin 1865), les Pays-Bas (7 juillet 1865), l’Autriche (11 décembre 1866), le Portugal (15 juillet 1867). Tous ces traités comportent, comme le premier, des abaissements de droits réciproques en faveur des exportations prédominantes de chacun des deux partenaires ; le traité avec l’Italie, par exemple, abaisse les droits italiens sur les soieries, les cuirs, les verreries, les liqueurs d’origine française, et les droits français sur les citrons, les oranges, l’huile d’olive, le riz et le jus de réglisse d’Italie. D’autre part, ils contiennent tous la clause de la nation la plus favorisée et ceci est capital, car, pour chaque pays, les droits pratiqués à l’égard des États contractants s’uniformisent sur la base de la taxation la plus basse : ainsi, pour chaque pays, un tarif conventionnel prend place à coté du tarif ordinaire, qui n’est plus appliqué qu’aux pays non liés par un traité de commerce. Au cours de la même période tous ces États signent entre eux et avec l’Angleterre des traités analogues.

Le traité de 1860 marque réellement pour la France le début de la période de libre-échange. Mais on peut dire qu’au cours des années suivantes, l’Europe entière est devenue libre-échangiste en utilisant la formule française du traité de commerce qui assure la plus large circulation internationale de marchandises, puisqu’à l’ouverture d’un marché national à un groupe de produits étrangers correspond réciproquement l’ouverture d’un marché étranger à un groupe de produits nationaux. C’est la matérialisation de la loi des débouchés de J.B.-Say : les produits s’échangent contre des produits ; la production ouvre des débouchés.

Simultanément l’esprit libre-échangiste pénétra dans la législation commerciale française : il aurait été peu rationnel de laisser subsister à l’intérieur de celle-ci un appareil fortement, protecteur, par rapport auquel les dérogations des traités auraient représenté de brutales contradictions. Une loi du 5 mai 1860 exonéra de droits les matières premières textiles. L’échelle mobile sur les blés fut définitivement abolie par la loi du 15 juin 1861 et un droit statistique de 0,65 franc subsista seul. Un nouveau tarif général, promulgué par la loi du 16 mai 1863, homologua toutes les réductions de droits décidés par décrets depuis 1852. La surtaxe de pavillon qui, frappant les marchandises importées sur navire étranger, équivalait à une sorte d’Acte de Navigation, fut abrogée par la loi du 19 mai 1866. Enfin la liberté du commerce avait été accordée aux colonies par la loi du 3 juillet 1861.

La rupture était complète avec la tradition de protection à laquelle l’industrie française était accoutumée. Le mécontentement des protectionnistes s’exprima au Corps Législatif par la voix de Pouyer-Quertier à propos de la discussion de la loi du 5 mai 1860 dégrevant les matières textiles : « Sans s’en douter, avec les meilleures intentions du monde, ils ont peut-être livré à l’Angleterre l’avenir et la fortune industrielle de la France », accusa le député de la Seine-Inférieure. Napoléon III avait tenté de l’apaiser par avance en annonçant.dans une lettre à A. Fould du 15 janvier 1860 tout un programme de grands travaux, qui permettraient de mieux utiliser les richesses nationales, et des prêts gouvernementaux à l’industrie pour lui faciliter la rénovation de son outillage et l’affrontement de la concurrence anglaise : 200 firmes environ bénéficieront d’un prêt total de 40 millions de francs. Cela ne suffit pas cependant pour faire accepter le libre échange. La majorité des notables restèrent persuadés que la politique impériale lésait gravement leurs intérêts et beaucoup d’entre eux n’aperçurent plus d’autre issue qu’un retour au parlementarisme qui, en retirant à l’Empereur, la direction de la politique française, restituerait au Corps Législatif dominé par eux, les moyens de restaurer le protectionnisme. A cet esprit répondit la constitution, en vue des élections de 1863, de l’Union Libérale ; elle fit passer une trentaine de candidats, dont Thiers, qui devint aux côtés de Pouyer-Quertier le chef de file de l’opposition protectionniste au Corps Législatif. De nouveaux organismes de défense industrielle se créèrent ; le plus important fut en 1864 le Comité des Forges, association de métallurgistes qui se proposaient de parer par des mesures appropriées, aux incidences du nouveau régime douanier sur leurs activités.

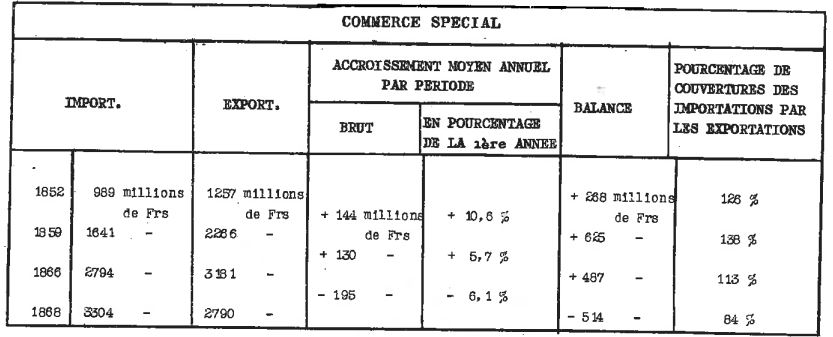

Il est certain que Napoléon III, en autorisant, fin 1859, les négociations en vue du traité, avait espéré créer, par l’abaissement des droits sur les matières premières la plus large ouverture du marché anglais et par le choc stimulant de la concurrence étrangère, des conditions d’expansion comparables à celles que l’afflux du numéraire et la restauration de la confiance avaient créé au début de son règne : il tentait une relance de l’économie, qui stagnait depuis la dépression de 1857. Peut-on, par l’examen des statistiques des années 1859-1869 déterminer si les évènements ont légitimé des espoirs de l’Empereur ou les craintes des protectionnistes ?

On constate d’abord que, de 1860 à 1866, la production et les échanges se sont accrus.

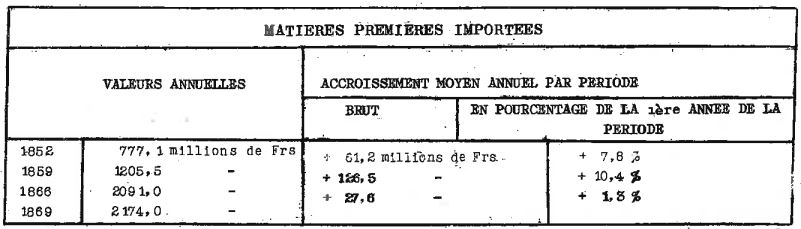

1) L’augmentation des importations de matières premières atteste la progression continue de l’industrie de transformation:

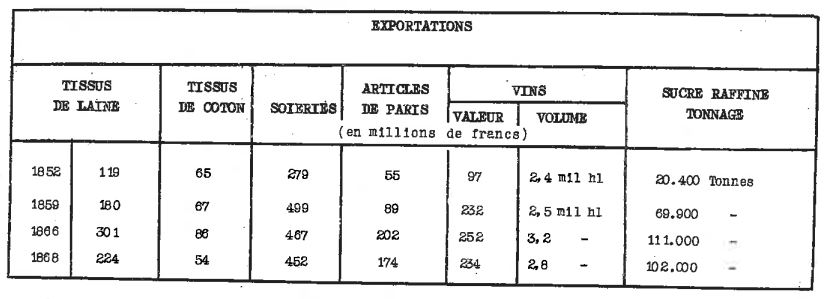

2) Les exportations ont globalement augmenté en valeur ; la France a donc élargi les marchés sur lesquels elle exportait déjà et en a conquis de nouveaux.

3) Le détail des principales exportations, enfin, fait apparaître un accroissement pour tous les produits, sauf les soieries, pour lesquelles le niveau de 1859 ne fut jamais plus retrouvé.

Mais rien dans ces chiffres ne traduit une ascension très spectaculaire.

Si le taux d’accroissement des importations de matières premières est plus fort de 1859 à 1866 que de 1852 à 1859, par contre le taux d’accroissement des exportations faiblit après la signature du traité franco-anglais, ce qui semble indiquer que le libre-échange a favorisé plus la production industrielle par l’abaissement des droits sur les matières premières, que l’exportation par l’ouverture de marchés étrangers. Il correspondrait ainsi à un accroissement de la consommation française et se révélerait plus efficace et plus bienfaisant dans le domaine social que dans le domaine économique.

La même impression, assez terne, se dégage de l’évolution des exportations prises par produit : sauf pour les tissus de laine, les articles de Paris et le sucre raffiné, on ne relève pas de progrès très notable après 1859.

On comprend mieux ainsi que l’hostilité des protectionnistes n’ait pas cessé. Les difficultés de l’industrie cotonnière consécutives à la guerre de Sécession l’avaient entretenue. Elle fut brusquement rallumée par les effets de la crise de 1868. Cette crise a pour principale origine l’exode de capitaux provoqué par la reconstruction américaine et le climat d’insécurité qui règne en Europe après Sadowa et paralyse les investissements : elle n’est pus particulière à la France et ne doit rien apparemment à la politique libre-échangiste. Cependant les protectionnistes qui, depuis 1860, prédisaient une catastrophe économique imminente, alors que persistait la prospérité, se déchaînèrent lorsque la crise, matérialisée par la baisse des exportations de toute nature et l’apparition d’un déficit commercial parut donner raison à leur pessimisme prophétique : « Il est une date néfaste pour un certain nombre de nos industries, proclama le baron Lespérut au Corps Législatif ; je doute qu’il s’en soit rencontré une plus funeste pour la France depuis la révocation de l’Édit de Nantes, c’est celle du 23 janvier 186o. Ce jour, c’est celui du premier traité, du traité franco-anglais couvrant de ruines une grande partie du pays. « La reprise tardant à se produire dans une Europe secouée par des bruits de guerre, le Tiers Parti, parti du parlementarisme, qui était aussi celui du protectionnisme, enleva près de la moitié des sièges du Corps Législatif aux élections de 1869, parce que les électeurs imputaient plus ou moins la responsabilité de la crise économique à la politique libre-échangiste du gouvernement.

Napoléon III, en présence d’une assemblée où la coalition du Tiers Parti et des républicains eût mis les députés officiels en minorité, dut se résigner à constituer sous la direction d’Emile Ollivier un cabinet de type parlementaire issu du Tiers Parti ; plusieurs protectionnistes y entraient. Triomphants, les manufacturiers demandaient la dénonciation du traité franco-anglais, qui arrivait à expiration, et Napoléon III laissait une commission parlementaire entreprendre une enquête sur le régime douanier et ses effets. La chute de l’Empire en interrompit brutalement la poursuite, mais le système libre-échangiste française restait très menacé.

Pourquoi n’avait-il pas donné pleinement satisfaction ? On ne peut taxer d’audace imprudente les négociateurs français des traités ; ils n’avaient pas inconsidérément découvert l’industrie française, car, en fait, le régime adopté n’était pas un véritable libre-échange, mais un système d’échanges contractuels fondé sur des privilèges réciproques et compensés. Peut-être l’industrie française n’a-t-elle pas su s’adapter assez rapidement aux possibilités d’expansion qui lui étaient ouvertes, mais qui exigeaient de gros capitaux pour opérer les reconversions indispensables. Or, surabondants entre 1851 et 1857, les capitaux disponibles se font plus rares après 186o. N’y aurait-il pas eu un décalage malencontreux entre le moment où Napoléon III a décidé, tardivement, de s’engager dans la politique des traités et le moment où cette politique aurait pleinement porté ses fruits.

Il n’en reste pas Moins qu’elle a assuré à la production agricole française un niveau de prix rémunérateur, en lui offrant de nouveaux débouchés et donné à l’industrie française une impulsion durable.

D.- L’évolution libre-échangiste du Zollverein.

L’évolution libre-échangiste est générale en Europe et le Zollverein a suivi le mouvement.

L’Allemagne a son école libre-échangiste ; elle manifeste à l’occasion des Congrès des économistes qui rassemblent, à Gotha, en 1858, à Francfort, en 1859, des théoriciens fortement imprégnés de l’esprit manchestérien, comme Prince Smith, Wirth, Kraus, professeur à l’Université de Koenigsberg. Le libre-échange est également réclamé par les grands propriétaires de certaines provinces de l’Est de la Prusse, exportatrices de céréales.

Cependant, on entre après 1850 dans une période où les dirigeants prussiens entreprennent d’utiliser le Zollverein comme un instrument de l’unification de l’Allemagne, et ce sont les raisons politiques qui, plus que les intérêts économiques ont déterminé son évolution. Deux objectifs dominèrent la politique douanière prussienne : achever l’unification économique de l’Allemagne et en évincer l’Autriche.

Le premier fut atteint entre 1851 et 1854 par l’incorporation au Zollverein des trois plus vastes Etats du Steuerverein, Brunswigk, Hanovre et Oldenburg, qui, en dépit de l’abstention de Brême et de Hambourg, donnait au système prussien un accès à la mer libre. Mais, pour l’obtenir, il avait fallu abaisser les droits de douanes du Zollverein et les rapprocher de ceux du Hanovre, libre-échangiste. La Prusse en avait pris l’initiative en 1853, sans consulter ses associés. En présence des récriminations de certains d’entre eux, en particulier des États du Sud, protectionnistes, elle annonça la dissolution du Zollverein. Aussitôt les États membres en sollicitèrent la reconstitution et la Prusse vit son autorité renforcée par cette épreuve de force. Elle la recommença en 1862, lors de la signature du traité avec la France, avec le même succès. De plus en plus, et avant même la victoire militaire qui allait la consacrer, les États allemands reconnaissaient à la Prusse une véritable suprématie en acceptant ses décisions en matière douanière.

Quant à l’éviction de l’Autriche, il pouvait difficilement en être question en 1851, au lendemain d’Olmiltz. Forte de ses victoires sur la révolution, l’Autriche prétendait alors se faire admettre dans l’Union douanière allemande et le chancelier Schwarzenberg convoquait à Vienne en janvier 1852 un Congrès douanier pour étudier la question. Cette décision n’est pas étrangère à la manœuvre prussienne du début de 1853 : en dénonçant les accords de Zollverein, la Prusse plaçait les États allemands dans l’obligation de choisir entre une association avec elle et une association avec l’Autriche. Or les impératifs géographiques et économiques ne leur laissaient guère de possibilités de choix ; leurs intérêts étaient beaucoup plus liés à la Prusse qu’à l’Autriche. Aussi, tandis que le Zollverein se reconstituait hâtivement, le 4 avril 1853, pour une durée de douze ans, l’Autriche devait se contenter d’un traité de même durée qui lui accordait des avantages préférentiels sous la forme d’une réduction de 25 à 50 % des droits du Zollverein, à charge de réciprocité (19 février 1853). Elle était donc liée au Zollverein, mais elle n’en faisait pas partie. Les traités de commerce passés entre le Zollverein et des Puissances tierces devaient fournir les moyens de l’écarter : en accordant à d’autres Etats des avantages parfois supérieurs, en tout cas égaux, à ceux que l’Autriche avait obtenus, la Prusse, agissant au nom du Zollverein, la rejetait de la situation de partenaire privilégié au rang d’État étranger. Pour apprécier la portée d’une telle tactique, il faut se rappeler que, jusqu’en 1866, la Confédération Germanique rassemblait tous les Etats allemands sous la présidence de l’Autriche. La simple évolution du régime douanier éliminait peu à peu l’Autriche de la communauté allemande et la noyait dans l’uniformité des Etats étrangers bénéficiaires d’accords bilatéraux.

Le premier de ces traités fut négocié avec la France à partir de juillet 1860. Le gouvernement français, qui, après avoir gagné en Angleterre un débouché pour ses soieries, ses articles de Paris et ses vins, cherchait maintenant un marché pour ses produits manufacturés de qualité courante dans des pays moins industrialisés, avait fait les premières avances. Les pourparlers, facilités par le fait que le tarif du Zollverein était en général inférieur au tarif français, aboutirent au traité du 2 août 1862.

Il contenait la clause de la nation la plus favorisé et son article 31 spécifiait formellement que le Zollverein renoncerait aux accords préférentiels à l’expiration du traité autrichien, c’est-à-dire en 1866. D’autres traités signés avec la Grande-Bretagne (30 mai 1865), la Belgique, la, Suisse, l’Italie, renouvelèrent les mêmes dispositions. L’ostracisme économique de l’Autriche préparait son ostracisme politique.

Une grande réforme de structure suivit la victoire prussienne sur l’Autriche. La constitution de la Confédération de l’Allemagne du Nord attribuait la souveraineté douanière au gouvernement fédéral ; il fut décidé par accord avec les quatre Etats du Sud restés à l’extérieur de la Confédération (Bavière, Wurtemberg, Bade, Hesse-Darmstadt) que les affaires du Zollverein seraient désormais gérées non plus par discussions entre les gouvernements, mais au sein d’une assemblée spéciale, le Zollparlament, formée du Reichstag de la Confédération et des députés élus au, suffrage universel par les quatre Etats du Sud. Il ne s’agissait de rien d’autre que de préparer l’unité sur le plan parlementaire en tournant, par le biais des questions douanières, l’interdit prononcé par Napoléon III sur l’intégration à la Confédération des quatre Etats du Sud ; le Zoll- parlament préfigurait exactement le Reichstag de l’Allemagne impériale de 1871.

La dissolution de la Confédération Germanique rendait impossible la rentrée de l’Autriche en Allemagne. Dès lors le libre-échange cessait d’être un instrument de la politique de prépondérance prussienne ; aux yeux de Bismarck, il perdait une partie de son utilité. Par ailleurs les frais de toute nature qu’entraînait l’édification du jeune Etat allemand exigeaient un accroissement de recettes ; pour des raisons surtout fiscales, Bismarck était enclin à revenir au protectionnisme : il proposa l’établissement d’un monopole du pétrole et du tabac. Le Zollparlament ne le suivit pas. Influencés par les tendances libre-échangistes de l’époque et, plus encore, poussés par le désir de résister à l’emprise de la Prusse, les députés, non seulement refusèrent les mesures demandées, mais procédèrent à de nouvelles réductions de droits, sur le bétail, les fers et les produits chimiques. Le Zollparlament servait de tribune aux nationalistes allemands libéraux et antiprussiens.

En Allemagne le problème politique de l’unité dominait pour l’heure toute l’histoire ; les questions économiques ne pouvaient pas être traitées pour elles-mêmes. Pratiqué par la Prusse ou soutenu par le Zollparlament, le libre-échange n’était qu’un élément de manœuvre.

M. Tacel

Professeur agrégé de l’Université

Professeur de géographie économique à l’ E.N.D.

(*) Illustration : « Le traité de commerce – 1860 » – « Les Cahiers d’histoire des douanes » N° 77 – 2e semestre 2023

La Vie de la Douane

N° 107

Septembre-octobre 1962