De la halle de dédouanement de Jacques Gabriel au musée des douanes

« Toutes les grandes choses ont beaucoup de raisons pour qu’elles ne soient pas entreprises, mais elles ne laissent pas de produire de grands effets, quand elles sont soutenues »

Jean-Baptiste Colbert

L’idée de créer un musée des Douanes où conserver tout ce qui, dans le patrimoine douanier, pouvait encore être réuni et devait être préservé n’est sans doute pas nouvelle. Ce qui l’a été davantage, au cours des dernières années, c’est la détermination mise par quelques hommes, à l’Ecole de Neuilly, puis au sein de “l’Association pour l’Histoire de l’Administration des Douanes, à rassembler des documents, des pièces d’uniforme, des objets utilisés dans les services au cours des périodes passées et à s’efforcer de dresser un premier inventaire de ceux qui subsistaient dans les directions régionales.

Un espoir sérieux prit corps lorsque, la Direction du Personnel et des Services Généraux du ministère de l’Economie et des Finances ayant accompli d’importants travaux de restauration des Petites Ecuries du Roi à Fontainebleau dans le dessein d’y entreposer les archives des administrations centrales, la création d’un musée des Finances fut envisagée pour utiliser pleinement ce bel ensemble de bâtiments.

La Douane se vit offrir l’espérance de plusieurs salles, dont la réfection était prévue. L’offre fut retenue, mais, sitôt l’achèvement des salles d’archives, les travaux s’arrêtèrent.

Au début de l’année 1980, chacun était en droit de s’interroger sur les chances d’évolution de la situation. Dans le même temps, le Conseil de l’Association fut saisi d’une autre proposition d’installation du musée des Douanes. Celle-ci devait reconduire à approfondir les critères d’un choix qui avait toutes les raisons d’être ensuite irréversible.

Où mettre le musée des Douanes ?

La Douane a toujours été, au sein du ministère, originale par ses missions, par la prédominance de son implantation sur les frontières et par la présence en son sein d’un service – le service des brigades – qui n’a pas d’équivalent dans les autres administrations. Son ancienneté lui a forgé une personnalité qui est d’autant plus ressentie par ses agents que très nombreux sont ceux qui appartiennent à des familles douanières.

Un musée des Douanes peut éveiller d’autant plus d’échos et susciter d’autant-plus d’adhésion parmi les douaniers, actifs ou retraités, qu’ils le reconnaîtront véritablement comme le musée de leur administration.

Cet aspect étant fondamental, il apparut que la création d’un musée des Douanes devait répondre à trois critères .

Il était capital, tout d’abord, que, par le choix de son site, le musée baigne à la fois dans la tradition douanière et dans un milieu urbain ou touristique, afin d’être un lieu vivant. Il importait donc qu’il soit situé, soit à Paris, soit de préférence sur une frontière. Certes, le choix d’une région frontalière comportait un inconvénient : quelle que soit sa localisation, le musée serait excentré.

Mais la frontière est la terre douanière par excellence. La création du musée en province serait, par surcroît, conforme à la politique de décentralisation des activités culturelles : à Paris, il ne s’agirait que d’un musée de plus; en province, il y avait toute chance pour que ce soit aussi un événement.

Bien entendu, l’insertion du musée dans la tradition douanière se- rait plus sensible encore si, la chan- ce aidant, il pouvait trouver sa place dans un bâtiment appartenant à l’histoire de la Douane et occupé par elle depuis longtemps.

Lieu d’évocation du passé des Douanes, mais aussi des missions actuelles, le musée devait se garder d’en rompre l’unité. Tout ce qui la compose ne pouvait que gagner à être rassemblé en un même lieu. Le fonds du musée n’était pas assez riche pour pouvoir être réparti entre deux établissements, comme l’hypothèse en avait, un moment, été étudiée.

La réunion des collections ne devait pas s’opposer pour autant à ce que, après un inventaire complet, des éléments excédentaires soient mis en dépôt dans des directions régionales, désireuses de les exposer dans leurs locaux.

Enfin, ne serait-ce que pour respecter les caractères spécifiques des Douanes, le musée devait être autonome. Son incorporation à un ensemble plus vaste risquait de ne pas susciter la même adhésion. Sur le plan pratique, la réalisation et l’animation du musée pourraient souffrir d’une maîtrise incomplète de la décision.

Les critères étant définis, où situer le musée de Douanes ?

Un moment privilégié survient parfois, dans le cours des entreprises chimériques, où la chance et les circonstances sourient à ceux qui osent. Le bâtiment souhaité existait et, de tous ceux qu’avait su conserver notre administration, il était le plus prestigieux.

L’Hôtel des Fermes de Bordeaux

Le projet de construire un Hôtel des Fermes sur le port de Bordeaux vit le jour en 1700. En demandant la concession du terrain situé entre le mur de la ville et la Garonne, de la porte du Chapeau-Rouge à la porte de Sainte-Croix, Jean-Sylvestre de Durfort, marquis de Boissière exposait dans son mémoire : « Cella donnera aussi une grande seuretté pour les droits de Sa Majesté, d’autant qu’il faira battir un bureau à la teste de ces maisons, avec tous les magazins dont les fermiers des Fermes unies ont un extrême besoin, qui aura sa veue sur tout ce qui entre et sort de ladite ville, et par là les négociants acquitteront à très peu de frais leurs marchandises, ce qui ne se fait à présent qu’avec des frais immenses; elles dépérissent même, estant quelquefois exposées plus de huit jours à l’injure du tems… » (1).

L’opposition des jurats, qui, sans oser l’avouer, « ne voulaient pas perdre les deniers aveugles », redevances payées par les propriétaires des bois accumulés à l’endroit envisagé, fit échouer le projet.

Il fallut attendre l’année 1728 pour que l’intendant de Guyenne, Claude Boucher, obtienne de la Jurade un accord sur la construction, au même lieu, d’un quai et d’une place au centre de laquelle serait élevée une statue équestre en bronze du roi régnant.

En septembre, cependant, tout parut à nouveau compromis, à cause, cette fois, de l’obstruction du Parlement de Bordeaux. La raison inavouée ? L’Hôtel des Fermes.

L’Intendant soupçonna une cabale dirigée en sous-main par le Président du Parlement, d’Albessand : « Il a peur que dans le terrain où l’on doit construire de nouvelles maisons on n’y bâtit un hôtel des Fermes, ce qui épargnerait en frais de voitures plus de 150 000 livres par an aux commerçants »; il avait sans doute « peur aussi d’y perdre les 4 000 livres par an » que lui rapportait la location du grand bureau des Fermés installé sur les fossés du Chapeau-Rouge, dans. un immeuble lui appartenant…

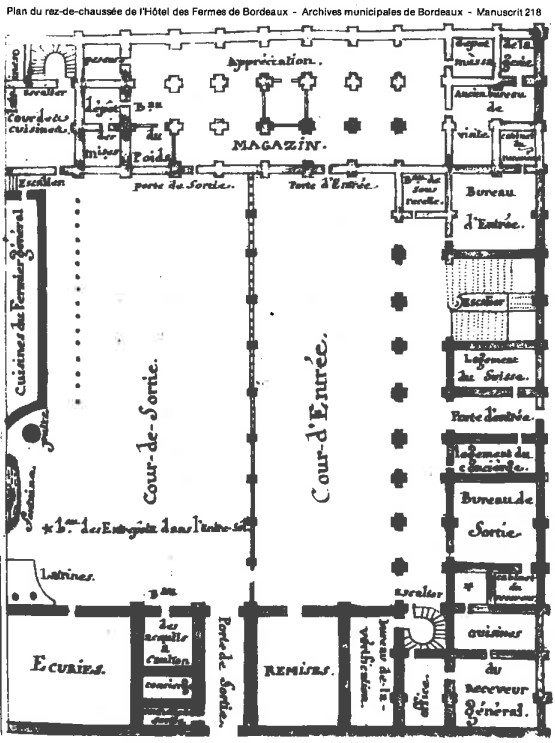

Plan du rez-de-chaussée de l’hôtel des Fermes de Bordeaux – Archives municipales de Bordeaux – Manuscrit 218

Saisi du litige en février 1729, Versailles ordonna une enquête. Pour la plus grande chance de Bordeaux, elle fut confiée à Jacques Gabriel, architecte du Roi. Deux mois suffirent à celui-ci pour se faire une opinion.

Dans sa « Dissertation sur l’estat présent du port de Bordeaux, les ouvrages proposés pour sa plus grande commodité et son embellissement et sur le choix d’une place convenable à l’érection de la statue équestre du Roy », l’architecte jugeait « indispensable de placer le bureau de la Ferme générale sur la rivière »; il y décrivait « l’hotel de la Douane », allongeant sur le fleuve sa façade régulière. Le 12 août 1730, il établissait « le devis des ouvrages qu’il convient de faire », véritable cahier des charges de l’opération.

La construction du quai débutera au printemps de 1731. Le 22 mars 1733, à Versailles, Jacques Gabriel signait le plan de la place Royale, cantonnée au sud par l’Hôtel des Fermes. Le 12 mai 1733, le Conseil d’Etat adoptait le projet et imputait la dépense sur « le produit des deniers provenant de l’octroy des trois sols par livre que l’on perçoit dans l’étendue du département de Bordeaux par augmentation sur les marcha dises d’entrée et d’issue ».

Les travaux durèrent moins de trois ans : le 1er juillet 1738 le bureau des. Fermes fut transféré dans le nouvel hôtel. « L’édifice comprend un rez-de-chaussée, un entresol, un premier étage d’attique, une balustrade et un comble avec mansardes et greniers ».

L’aile sur la place Royale et le pavillon d’angle sont occupés « par de grands magazins voutés (…) ayant une petite cour pour les éclairer dans le bout ».

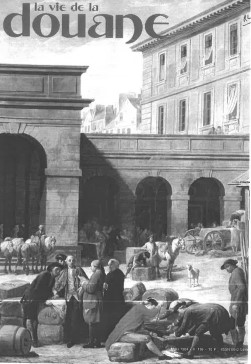

C’étaient les « magazins » qui servaient à « l’appréciation » et à l’en- semble des opérations de dédouanement. Suivant un circuit d’une rigoureuse logique, les marchandises entraient dans la cour de l’Hôtel par la grande porte ouvrant sur le quai, étaient dédouanées au passage dans le « magazin » et ressortaient par la porte en face après avoir une nouvelle fois traversé la cour.

Celle-ci, pour que les marchandises entrant et sortant de l’hôtel, ne risquent pas de se mélanger, était divisée en deux parties par une barrière longitudinale… Les commis de la Ferme ne plaisantaient pas avec la conduite en douane…

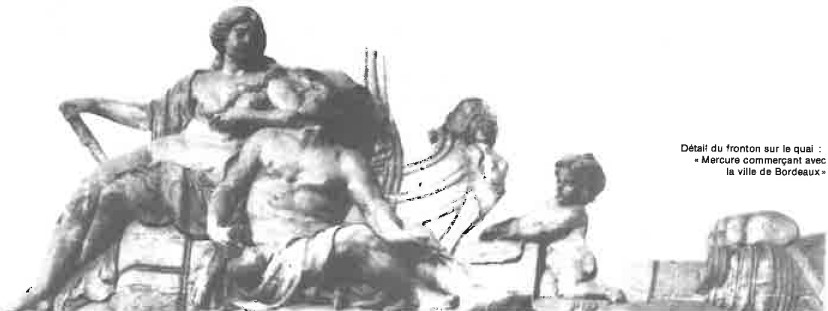

Considérant qu’il n’y avait à Bordeaux, ni dans les environs, d’artiste capable de réaliser la décoration des façades de l’Hôtel, Gabriel fit appel à Jacques Verbeckt, qui fut décorateur de Versailles. Celui-ci s’adjoignit Michel Van der Woort, anversois comme lui, et six compagnons. Le fronton sur le quai, qui est l’œuvre de ce dernier, montre « Mercure qui commerce avec la ville de Bordeaux » figurée par une femme qui s’appuie ( sur une proue de vaisseau et de l’autre tient un gouvernail ), tandis qu’un enfant, la plume à la main, enregistre les tonneaux qui arrivent sur le port… comme tout bon écoreur.

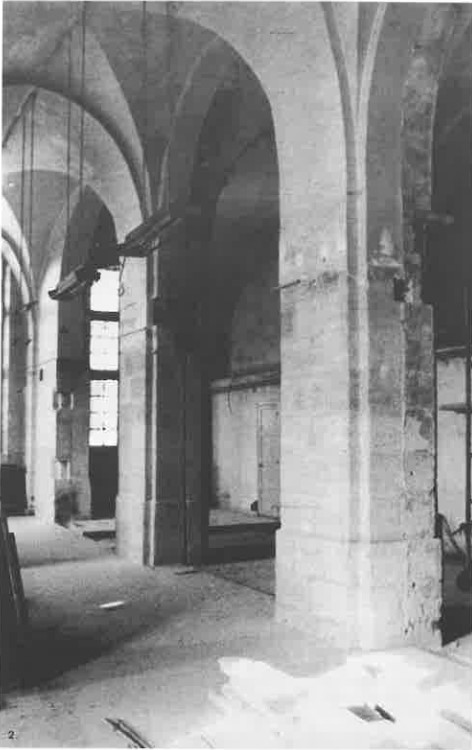

La halle de dédouanement

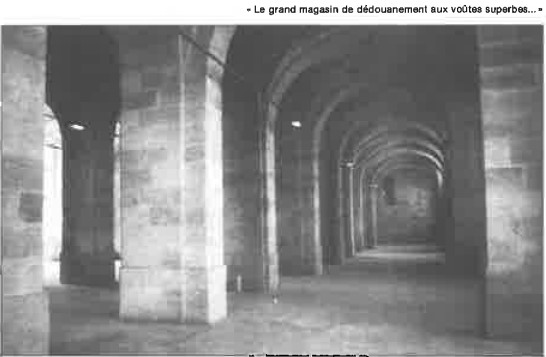

Depuis sa construction, l’Hôtel de la Douane de Bordeaux a subi des avanies. Les unes ont été le fait des éléments ou d’événements extérieurs. Les autres sont issues des « nécessités de service »; parmi celles-ci, les aménagements qui, à compter de la seconde moitié du le siècle, morcelèrent progressive- ment, à coups de cloisons et d’entresols, le grand magasin de dédouanement aux voûtes superbes.

A la fin de l’année 1979 cette vaste halle ne contenait pas moins de 19 pièces au rez-de-chaussée, y compris les entrées, dégagements, toilettes, garages et ateliers et 7 pièces sous les voûtes en entresol. Pour redécouvrir l’espace original et apprécier son étendue – plus de 700 m2 – il fallut avoir recours à des plans d’architecte, qui mirent en évidence 18 piliers pris dans le lacis des cloisonnements…

L’année 1980 allait commencer.

Pour sensibiliser les Français à leurs richesses artistiques, elle avait été décrétée «Année du Patrimoine ».

Les administrations gardiennes de bâtiments anciens qui – pour reprendre une expression de la Commission des Revenus nationaux, sous la Révolution, à propos précisément de l’Hôtel de la Douane de Bordeaux – «appartiennent à la Nation » se devaient de faire un effort pour leur mise en valeur.

A la suite de circonstances qui furent davantage le fait du hasard que d’une minutieuse programmation, une étude fut engagée en vue d’une réhabilitation dans son état d’origine de la halle de dédouanement de Jacques Gabriel.

C’est alors quo la proposition fut faite d’y installer le musée des Douanes, ajoutant à cette opération une seconde justification.

Saisi le 6 février 1980, le Conseil de l’Association pour l’Histoire de l’Administration des Douanes mit la question à l’étude. Le 7 juillet 1980 il approuvait à l’unanimité la proposition qui lui était présentée. Le Conseil d’Administration de la direction générale des douanes se prononçait, de son côté, dans le même sens.

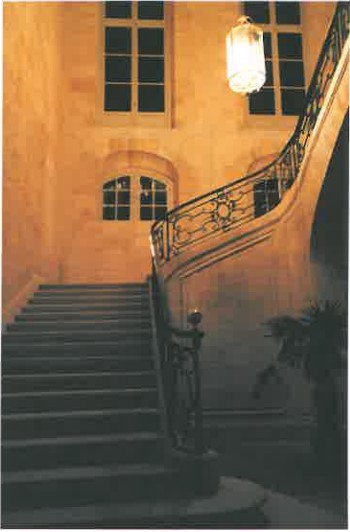

L’Hôtel de la Douane de Bordeaux, monument historique parmi les plus beaux du 18e siècle en province, satisfait, en effet, à tous les critères retenus pour abriter un musée des Douanes : occupé par la Ferme dès l’origine, il l’est par la Douane depuis la Révolution et se confond ainsi avec son histoire depuis quelque 250 ans.

Son insertion dans un milieu de tradition douanière est indiscutable : la Douane de Bordeaux passe pour être la plus ancienne de France. Sa localisation géographique est, par ailleurs, très favorable à une bonne fréquentation d’un musée :

-par les douaniers, d’abord : la Communauté urbaine de Bordeaux compte plus de 300 fonctionnaires des douanes en activité et près de 400 retraités, soit au total plus de 700 douaniers. Situé à 150 km de La Rochelle, les élèves en stage à l’Ecole Nationale des Brigades peuvent y être conduits en cars dans le cadre de leurs activités culturelles.

Bordeaux est à quatre heures un quart de Paris par chemin de fer et le T.G.V. l’en rapprochera encore. Des réunions douanières, nationales ou internationales, peuvent y être organisées, surtout si une salle de l’Hôtel des Douanes est aménagée à cette fin;

-par des visiteurs extérieurs à la douane, également : grande métropole, depuis toujours ville de négoce et capitale du vin, Bordeaux est à la recherche d’un renouveau économique grâce à ses nouvelles installations portuaires et à des implantations industrielles. Ville d’art, comptant de beaux musées, la « superbe ville de Bordeaux »(*) est, en Europe, un des plus parfaits exemples de l’urbanisme du 18e siècle. Le festival de mai (musique et lyrique) s’accompagne d’une exposition de peinture dont le renom est international. La mise en valeur touristique de la côte du Sud-Ouest ne peut avoir pour Bordeaux que des effets positifs. Les hommes d’affaires et les touristes ont donc de nombreuses occasions de s’y rendre.

La halle de dédouanement est une « enveloppe » magnifique pour un musée. Pièce unique, on embrasse lorsqu’on y pénètre la totalité de l’espace. Mais «enveloppe» contraignante, en revanche, en raison de ses 21 portes ou fenêtres qui réduisent au minimum les surfaces murales d’exposition. L’affectation de la halle au musée des Douanes devait donc poser un problème technique délicat, exigeant, pour être résolu, du goût et de l’imagination.

Les travaux de restauration

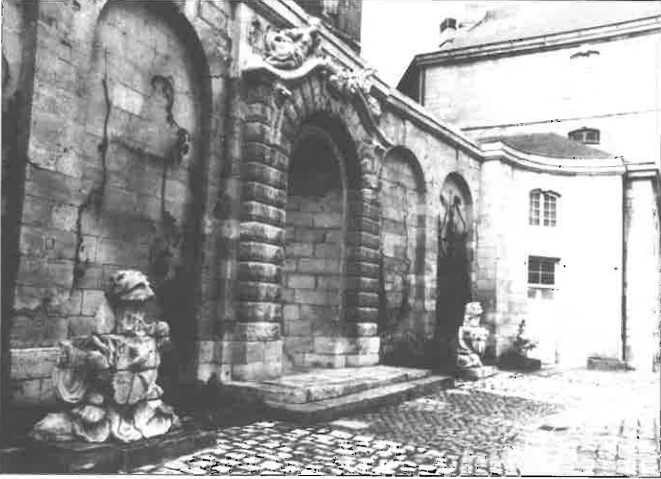

L’Hôtel de la Douane de Bordeaux a fait l’objet de plusieurs arrêtés de classement de 1914 à 1961. La totalité des toitures et des façades sont classées. Le pavage de la grande cour, la fontaine de Verbeckt, les boiseries Louis XVI du cabinet du directeur – ancien salon de musique du fermier général – de la bibliothèque et du grand salon d’angle le sont également.

L’ancienne halle de dédouanement ne pouvait être classée, et pour cause. Elle avait perdu toute existence.

L’ancienne halle de dédouanement ne pouvait être classée, et pour cause. Elle avait perdu toute existence.

L’Administration interrogea les services du ministère de la Culture et décida de faire appel à un architecte des monuments historiques.

Cette décision était d’autant plus sage que l’architecture de piliers et de voûtes de la halle soutenait tout le corps de bâtiment et qu’une opération de restauration dans l’état d’origine demande une connaissance intime des architectures anciennes et une grande maîtrise des procédés de réhabilitation.

M. Bernard Fonquernie, inspecteur général et architecte en chef des monuments historiques reçut, au tout début de 1981, la responsabilité générale de la maîtrise d’œuvre.

Entre-temps, l’année 1980 avait été mise à profit pour assurer le relogement des services installés dans l’espace à restaurer, avec le souci d’améliorer leurs conditions de travail qui, dans ces locaux cloisonnés et entresolés, n’étaient pas des plus satisfaisantes. Vingt-deux agents, soit la presque totalité, appartenaient aux sections d’écritures de la recette principale de Bordeaux-Port, les autres services de la recette se trouvant dans des bâtiments sur les quais.

Au cours du mois de mai, une occasion exceptionnelle se présenta : un petit immeuble domanial situé à proximité et en aval du fleuve, dans la ville même, fut libéré par la direction départementale de l’Equipement.

Aussitôt informé, le chef de service interrégional des douanes engagea les démarches pour le faire affecter à ses services. Sa demande aboutit favorablement. Le Port autonome fournit dans un bâtiment portuaire une surface supplémentaire. Une implantation plus rationnelle et plus confortable des services de la recette principale devenait possible. Elle donna lieu à une concertation avec le personnel et ses représentants.

Dans sa réunion du 28 mai 1980, le comité technique paritaire local, après une étude attentive, ne faisait aucune objection à la réalisation du projet.

Les agents s’installèrent dans leurs nouveaux locaux, remis à neuf, au mois d’octobre. L’opération, conduite avec efficacité et réussite, apportait un réel progrès, en attendant le joui où la recette principale de Bordeaux pourrait être entièrement regroupée dans un immeuble digne de son importance.

L’année 1981 et les mois suivants furent occupés par les formalités techniques préliminaires : mise au point des devis descriptifs, appels d’offres, etc… Le chantier fut ouvert au mois de juin 1982. Les travaux, comme prévu, durèrent neuf mois.

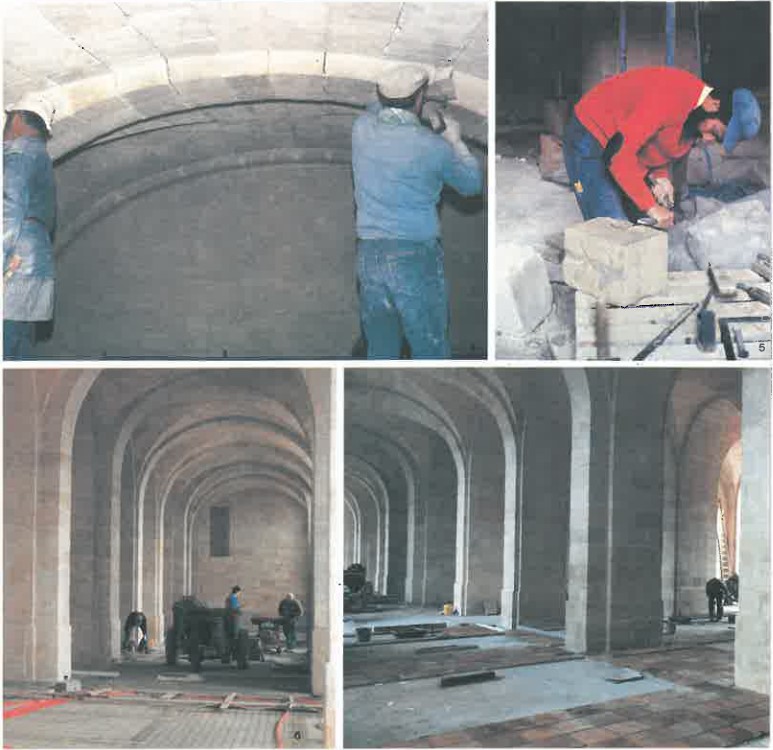

La démolition des cloisons et entre-sols fut relativement rapide. En revanche, la réhabilitation des voûtes, des murs et des piliers, au jet d’eau légèrement sablé pour dégager la pierre d’un nombre impressionnant de couches de peinture, demanda beaucoup plus de temps. Certaines pierres, plus friables ou mutilées par les travaux antérieurs, furent changées.

Le chauffage par le sol fut noyé dans une dalle de béton, ainsi que les conduites électriques pour l’éclairage du musée. Entorse à là réalité historique, le sol fut pavé de carreaux de céramique de récupération.

Enfin, les cinq portes ou fenêtres sur cour furent refaites. Au mois d’avril 1983, les travaux achevés, le « magazin » de dédouanement de Gabriel avait recouvré sa magnifique unité. Long de 40 mètres, large de 19, ses voûtes reposent sur 44 piliers, dont 26 piliers muraux et deux rangées centrales de 9 piliers, supportant au total trente croisées.

L’une d’elles était manquante et ne pouvait être reconstituée. Elle avait été détruite pour bâtir un escalier desservant les étages. L’enveloppe de cet escalier forme un saillant qui a, au moins, cet avantage d’offrir au musée des surfaces murales utilisables.

Le musée des Douanes

La beauté de cette architecture imposait à l’Administration, maître d’ouvrage, et à l’architecte, maître d’œuvre, un dernier et ironique devoir. celui de ne pas la déparer par l’installation… du musée.

Aussi les vitrines ont-elles été conçues comme des cages de verre, dépourvues de montants verticaux. Aussi – au risque de demander au conservateur un tour de force dans la présentation des collections – la décision a-t-elle été prise de n’équiper les vitrines ni de cloisons, ni de fonds opaques qui masqueraient les perspectives et recréeraient, sous une autre forme, un cloisonnement de l’espace retrouvé.

Un pari esthétique, très ambitieux, a été pris, qui vise à susciter une architecture de pierre et de verre où la lumière joue dans les transparences, où le contenu se fond dans le contenant.

C’est cette dernière phase qui est en cours. Le musée des Douanes, lors de son inauguration par lé Ministre, le 22 septembre 1983, en était à son commencement, Il y manquait les quatre cinquièmes de ses collections.

Lorsque, terminé, le musée aura définitivement ouvert ses portes, il restera à le faire connaître et aimer de tous les douaniers, car, de leur adhésion, sinon de leur participation, dépendra largement son rayonnement.

Avec l’administration, l’Association pour l’Histoire de l’Administration des Douanes ne ménagera pas ses efforts pour trouver des solutions qui puissent faciliter leur visites.

Robert Maymard

Note :

(1) Les citations reproduites dans ce texte, concernant l’hôtel des Fermes, et les développements historiques qui les sous-tendent ont été puisés dans la plaquette très documentée de Michel Boyé, inspecteur des douanes, intitulée « La Douane à Bordeaux ».

N° 196

Mars 1984