Association pour l’Histoire de l’Administration des Douanes

Chronique du temps passé : Le port et la douane de Bordeaux il y a deux siècles

Le quart du commerce extérieur de la France

Dans les années 1730, quand s’aménageait sa place royale, la ville de Bordeaux vivait une période faste de son histoire. Jamais jusqu’alors les navires n’avaient été aussi nombreux à fréquenter son port dont le trafic avait plus que doublé en un quart de siècle.

Et l’on était loin d’avoir atteint l’apogée de cette heureuse évolution au moment où la Ferme générale installa ses services, ainsi que le « poids du Roy «, dans le magnifique hôtel qui abrite aujourd’hui le Musée des Douanes. En effet, si nous nous transportons exactement 200 ans en arrière, nous constatons que, par rapport aux années 30, le trafic du port a, une nouvelle fois, presque doublé ! Depuis 1715, Bordeaux n’a cessé de distancer ses concurrents français, à telle enseigne que sa part dans le commerce extérieur du Royaume en est arrivée à dépasser les 25 pour cent; elle en représente même le tiers à l’exportation !

On a peine à imaginer qu’une situation d’une telle nature puisse se créer aujourd’hui et qu’un seul centre de dédouanement ait à faire face à un trafic équivalent à celui de l’ensemble des bureaux des douanes de la région d’Ile-de-France. Sans doute l’hypothèse est-elle gratuite et les ordres de grandeur fort dissemblables; du moins suffit-elle à prouver qu’on ne peut se désintéresser de la douane de Bordeaux si l’on désire faire connaissance avec la douane de l’Ancien Régime.

Du négoce des vins à celui des denrées coloniales

Essayons donc de décrire les activités auxquelles commis et gardes de la Ferme générale consacraient leurs soins 200 ans avant que, par la magie du Musée, ils ne hantent à nouveau le magasin – magnifiquement restauré où ils opéraient jadis.

La spectaculaire croissance de Bordeaux au XVIIIe siècle s’explique par le développement, non moins remarquable, de son trafic avec les colonies.

Précédemment, son activité portuaire avait un caractère plutôt régional; elle était alimentée par le commerce des productions locales et celles de l’arrière-pays. Les vins en étaient l’élément essentiel : vins du Bordelais, dits « de ville » et vins dits « de haut » que le négoce achetait en Guyenne. Cependant, au XVIIe siècle déjà, l’Atlantique, et plus précisément la Mer Caraïbe, avait commencé à susciter l’intérêt de quelques armateurs bordelais.

Ces précurseurs avaient découvert que les Antilles formaient un marché où l’on pouvait répondre à la fois à une demande de vivres et à une offre de denrées exotiques; c’est le développement de cet armement qui a déterminé l’expansion du port de Bordeaux.

Les vicissitudes du règne de Louis XV ne purent durablement entraver la marche des Bordelais sur le chemin de la prospérité.

La politique douanière, autre facteur de la prospérité bordelaise

Dans cette expansion, la politique et la réglementation douanières ont leur part de responsabilité.

En avril 1717, des lettres-patentes signées par le Régent Philippe d’Orléans et enregistrées le 31 juillet par le Parlement de Bordeaux avaient assigné au commerce avec nos colonies un cadre favorable aux intérêts de l’armement et du négoce bordelais. Ce texte n’innovait pas à vrai dire, mais il coordonnait et systématisait des mesures préexistantes d’inspiration colbertiste.

Le dispositif ainsi mis en place est analysé comme suit par Allix : outre que l’intercourse coloniale (c’est-à-dire les transports réciproques entre la métropole et ses colonies) demeurait réservée au pavillon français, « on ne pouvait importer aux colonies que des marchandises françaises ou des marchandises étrangères venant de France et y ayant acquitté les droits; les marchandises coloniales ne pouvaient être expédiées qu’à destination de la métropole où elles bénéficieraient d’ailleurs de facilités particulières pour la mise en entrepôt et le transit ».

Cette dernière disposition revêtait une particulière importance puisqu’elle permettait de recevoir en franchise les denrées coloniales que l’on destinait à la réexportation; nous y reviendrons.

Le commerce des Iles

En 1783, en tout cas, alors que s’achève la guerre d’indépendance des Etats-Unis et que le traité de Versailles va marquer officiellement l’entrée du pays de Franklin dans le concert des Nations, 300 bâtiments bordelais de 300 à 600 tonneaux naviguent au long cours principalement entre la France et « les Iles Ces navires transportent des marchandises françaises et étrangères qui couvrent presque tous les besoins des Antilles alors françaises (Saint- Domingue, Martinique, Guadeloupe) en approvisionnements extérieurs.

Les cales de ces bâtiments, leurs magasins et leurs ponts sont surtout chargés de farines de blé et de seigle, de vins et eaux-de-vie, de salaisons et de bois; mais ils recèlent aussi bien d’autres marchandises : prunes sèches, tissus, mercerie, quincaillerie, etc…

La farine (on dit alors : les minots) provient de sources diverses, selon les aléas d’une conjoncture commerciale dans la dépendance de la conjoncture climatique; l’Aquitaine fournit des grains au négoce bordelais, mais aussi la Bretagne, avec régularité, et, en fonction des besoins, les pays du Nord.

Le transport des grains de Bretagne est assuré par une noria de petits caboteurs armoricains qui, pour leur voyage de retour, chargent des fûts de vin. Le marché breton constitue en effet l’un des principaux débouchés de la production viticole; il est même le meilleur client français du négoce bordelais, en partie grâce à un trafic de réexportation au départ de Brest et de Lorient.

Les vins et eaux-de-vie embarqués à Bordeaux ne sont pas exclusivement (on l’a déjà noté) des vins de « ville »; ce sont aussi des vins « de haut », principalement des vins rouges du Quercy.

Cependant, la bourgeoisie négociante qui est en même temps « propriétaire » dans le vignoble bordelais a su ménager ses intérêts par l’institution d’un privilège commercial : les vins « de haut » sont tenus à l’écart des chais et des quais de Bordeaux, donc de l’exportation, du mois de septembre à la Noël.

Grâce à cette mesure protectionniste, la part des vins du haut-pays dans les ventes aux I les ne semble pas avoir jamais dépassé 50 pour cent.

Les salaisons qui sont nécessaires à l’avitaillement des navires marchands et à l’approvisionnement des colons proviennent en majeure partie d’Irlande. Cette île s’est spécialisée dans la préparation du bœuf salé et des dizaines de milliers de barils en sont importés chaque année à Bordeaux, dans les années 70-80.

Quant aux bois destinés aux Antilles, ils consistent principalement en merrains pour la tonnellerie (le transport du sucre se faisant en tonneaux). Mais on charge aussi des bois de charpente pour la construction navale. Ces bois proviennent surtout des pays du Nord.

A ces trois éléments majeurs de leurs exportations, les armateurs bordelais adjoignent quantité d’autres marchandises que le négoce se procure en grande partie sur le marché français cordages et goudrons pour la marine, huiles, prunes, textiles, etc..

A l’arrivée des navires dans les ports de Saint-Domingue et de la Martinique, une partie des cargaisons est (avec ou sans entreposage intermédiaire) mise à bord de petits bâtiments, dont certains sont propriété bordelaise, et qui trafiquent avec la Guadeloupe (peu touchée directement par les grands voiliers) et avec le continent américain (essentiellement la « Terre-ferme », c’est-à-dire l’Amérique espagnole proche des Antilles).

Le gros des chargements est toutefois destiné à la consommation locale et, la mise à terre une fois achevée, les capitaines bordelais se hâtent de vendre et de faire le plein des produits coloniaux que l’entrepôt aquitain redistribuera ensuite à l’intérieur du Royaume ou réexpédiera vers d’autres entrepôts européens. On charge café, sucre brut (le blanchiment se fera dans les raffineries bordelaises), indigo, coton.

On y ajoute ce que les bâtiments faisant l’intercourse entre les Antilles et le continent américain ont rapporté des terres espagnoles : bois tinctoriaux, plantes médicinales, vanille, cochenille, peaux tannées.

Et l’on reprend la mer, la plupart du temps en droiture sur Bordeaux. Plus rarement, on fait escale sur les côtes d’Espagne, afin d’y échanger des denrées coloniales contre du fer ou de la laine. Le voyage, aller et retour, aura duré de 8 à 10 mois dont 6 de traversée.

L’emporium bordelais, l’Europe et le marché national

Ainsi Bordeaux assure-t-il, à la fin du XVIIIe siècle, plus de la moitié du commerce de la France avec ses colonies des Antilles. Et ainsi s’explique le rôle considérable de l’entrepôt colonial bordelais qui commence sitôt déchargé le fret de retour.

En 1783, les entrepôts européens, clients de Bordeaux, sont principalement les villes hanséatiques, les ports prussiens et les ports hollandais.

Dans un passé plus lointain, les acheteurs étaient presque exclusivement britanniques et l’on peut dire que le vignoble bordelais s’est développé au rythme de la demande anglaise.

Cependant, l’Angleterre a cessé, au XVIIIe siècle d’être pour Bordeaux un partenaire privilégié. La guerre économique qui nous oppose alors, et pour longtemps, à ce pays en est la cause.

Elle ne prendra fin qu’en 1786 avec la signature du fameux traité de commerce franco-anglais auquel a attaché son nom le négociateur britannique, Eden.

Dans les toutes dernières années du XVII le siècle, l’Angleterre a frappé de droits très lourds les vins français. Il en est résulté de sévères représailles qui ont pris la forme de prohibition ou de taxation prohibitive des marchandises anglaises.

Et ce fut l’escalade. Le traité anglo-portugais dit de Methuen (encore un négociateur anglais !) a écarté pratiquement nos vins du marché anglais au profit des vins portugais et nos textiles du marché portugais au profit des manufactures d’outre-Manche.

En 1783, la guerre américaine achève de ruiner le commerce franco-anglais.

Jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, les Hollandais ont occupé la première place laissée vacante par les Anglais. Depuis le traité d’Utrecht, nos relations commerciales avec les Pays-Bas reposent sur des bases conventionnelles favorables à un développement des échanges entre les deux pays.

En nombre croissant, des navires armés pour la plupart à Amsterdam ont alors fréquenté la Gironde pour y faire le plein de vins et d’eaux-de-vie, mais aussi de sucre et de café.

A partir de 1750 cependant, l’entrepôt hollandais s’est heurté à la concurrence des pays du Nord. De Dantzig, de Lübeck, de Brême et de Hambourg, on est venu, de plus en plus, s’approvisionner directement à Bordeaux, en même temps qu’en vins, en café et sucre antillais destinés aux consommateurs d’Europe du Nord. En 1783, presque les quatre cinquièmes des ventes françaises aux ports hanséates et prussiens sont réalisés par le négoce bordelais qui y trouve désormais son meilleur débouché pour les produits coloniaux.

Bordeaux ne se borne pas à vendre aux Hollandais, aux Hanséates et aux Prussiens : elle s’est aussi créée de solides clientèles dans les pays scandinaves (près de la moitié des échanges directs entre le Royaume et ces pays passent par Bordeaux) ainsi qu’en Russie (le tiers des échanges franco-russes est aux mains des Bordelais).

La Suisse également s’approvisionne à Bordeaux en café et en indigo dont elle revend une partie aux Allemands. Les relations avec les cantons helvétiques s’opèrent surtout par voie d’eau : le canal du Midi, puis le Rhône jusqu’au nord de Lyon jouent alors un rôle comparable à celui de nos voies ferrées.

Même la péninsule italienne entretient des relations directes avec le port aquitain via Agde et Marseille.

La balance de ces échanges internationaux est très nettement favorable et nombre de navires arrivent sur l’est.

Dans ce tableau des trafics dont Bordeaux est le centre, il ne faudrait cependant pas négliger ce qui e trait au marché intérieur. Nous avons déjà évoqué l’apport des provinces dans les exportations bordelaises. Bien entendu, l’entrepôt colonial ne vend pas qu’aux étrangers; il approvisionne aussi le marché français, en particulier à la faveur des grandes foires régionales dont le rôle économique est encore considérable au XVII l e siècle et où le négoce bordelais est largement représenté.

Le contexte douanier

Nous sommes sous l’Ancien Régime; le législateur révolutionnaire n’a pas encore placé l’ensemble du territoire français sous un unique régime douanier.

La sénéchaussée de Bordeaux appartient à la catégorie des provinces « réputées étrangères » par rapport à celles dites – des cinq grosses fermes » où les lois douanières du Royaume jouent dans leur intégralité.

La sénéchaussée ne constitue pas pour autant une zone hors-douane, ni le port de Bordeaux un port franc. Les choses ne sont pas simples sous l’Ancien Régime, et l’on connait la réflexion désabusée de Necker sur la difficulté d’en pénétrer les arcanes. Comme plus de la moitié des provinces françaises, Bordeaux s’est refusée à l’unification douanière que Colbert, en dernier lieu, a tentée en 1664 par l’instauration d’un tarif extérieur « uniforme ».

Les Bordelais ont alors préféré sauvegarder l’autonomie de leur région. Ils n’appliquent donc pas le tarif de 1664 et dès lors, les marchandises expédiées de Bordeaux à destination des provinces « des cinq grosses fermes » y sont « réputées étrangères » et soumises s’il y a lieu aux droits de ce tarif.

La sénéchaussée applique donc son propre tarif à tout ce qui parvient de l’intérieur du pays, y compris aux marchandises d’origine étrangère dédouanées suivant le tarif de 1664 dans les « cinq grosses fermes », ou ailleurs, aux conditions du tarif local.

Vis-à-vis des produits étrangers, l’autonomie bordelaise (comme celle des autres provinces « réputées étrangères ») est relative. Ainsi l’arrêt du conseil de 1701 qui a prohibé l’importation d’un grand nombre de marchandises anglaises est applicable dans tout le Royaume. De même, si les provinces ont pu refuser le tarif de 1664, les choses se sont passées de toute autre manière en 1667 quand Colbert a engagé contre les Pays- Bas et l’Angleterre une véritable guerre commerciale.

Le tarif alors promulgué ne s’est substitué que partiellement à celui de 1664. D’abord limité dans son champ d’application (il ne visait à l’origine que des produits manufacturés susceptibles d’être importés de Grande-Bretagne, et de Hollande), il a évolué au fil des années; le nombre de ses positions s’est accru peu à peu, si bien qu’à l’époque où nous nous sommes placés, près de la moitié des marchandises importées y sont assujetties.

Toutefois, ce tarif ne joue qu’en l’absence de dispositions conventionnelles contraires. En somme, en 1783, le commerce bordelais avec l’étranger ne se traite «à la mode bordelaise » que sous la double condition que ni le tarif de 1667, ni un tarif conventionnel ne soient applicables.

Pour y voir clair dans cet imbroglio, mieux vaut envisager les principaux cas de figure. Et tout d’abord, celui des arrivages par mer de marchandises en provenance de l’étranger. Le produit figure-t-il au tarif conventionnel éventuellement applicable aux importations en provenance directe du pays en cause ?

Si la réponse est négative, on passe à une seconde question : le produit est-il passible du tarif de 1667 ?

Si la réponse est cette fois encore négative, on n’a plus qu’à appliquer le tarif local.

Supposons maintenant qu’on ait affaire à un arrivage venant de France. L’acheminement peut avoir eu lieu par cabotage (c’est le cas des grains bretons); il a pu aussi s’effectuer par voie terrestre (comme par exemple, pour les soieries du Languedoc ou les merrains du Quercy).

En principe, le cas est plus simple puisque normalement le tarif local doit toujours être appliqué, qu’il s’agisse de marchandises françaises ou de marchandises étrangères déjà dédouanées dans une autre partie du Royaume. A noter que les marchandises (notamment étrangères) ne peuvent éviter la taxation « en cascade » en circulant sous le régime du transit, car le « transport sous douane » ne leur est pas applicable à l’époque.

Seuls échappent au sort commun les produits d’importation étrangère ayant supporté, dans la province de prime abord, les droits du tarif de 1667 : le Roi a interdit en effet de percevoir en ce cas tout autre droit de traite.

Il reste à évoquer le cas des importations des colonies.

Les modalités de taxation sont fixées par te tarif de 1664, ce qui signifie que, dans les provinces « réputées étrangères », les tarifs locaux leur sont applicables. Cependant, il s’y ajoute en tous lieux un droit spécial appartenant à une fiscalité particulière aux lies et connue sous le terme général de « domaine d’Occident ».

Ce droit, de 3 pour cent, est un droit de sortie des colonies que l’on perçoit, par commodité, à l’entrée en France (n’oublions pas que les colonies ne peuvent exporter qu’à destination de la métropole). Aussi frappe-t-il toutes les importations de produits coloniaux, y compris la partie destinée à la réexportation. Ce droit, d’abord perçu par un fermier particulier (donc par un service particulier) a été joint aux traites en 1732 et son recouvrement entre dans la compétence de la Ferme générale.

Celle-ci est également chargée de la liquidation et de la perception du tarif local bordelais : le droit de convoi et de comptable. Il s’agit moins d’un tarif douanier, au sens où nous l’entendons aujourd’hui (ou même comme l’entendait Colbert) que de « coutumes »; on aurait tort par conséquent d’y chercher l’expression de préoccupations économiques très affirmées.

C’est une imposition ad valorem dont le taux varie de 2,5 à 6 pour cent. La modulation n’est pas liée à l’espèce des marchandises mais à la nature de l’opération (entrée ou sortie) et à la nationalité du redevable (les Français payant sensiblement moins que ceux des étrangers qui ne leur sont pas assimilés par mesure conventionnelle). La multiplicité des dérogations altère toutefois la simplicité de ce canevas.

En matière de procédure du dédouanement et c’est l’une des originalités de la situation antérieure à la Révolution – on n’observe pas les mêmes clivages qu’en ce qui concerne le régime tarifaire : en principe cette procédure est unique sur l’ensemble du territoire. L’administration des Finances a, au XVIIe siècle, sous Sully puis sous Colbert, procédé à un important travail de codification.

Parmi les mesures que la Ferme générale est ainsi tenue d’appliquer à Bordeaux, il en est une qui n’a pas l’air de lui plaire. Il s’agit de la faculté, accordée par les lettres patentes de 1717 relatives au commerce avec les colonies, d’entreposer en suspension de droits les produits originaires de ces possessions et destinées à la réexportation.

La Ferme attribue au régime de l’entrepôt sous douane la responsabilité de versements frauduleux sur le marché intérieur. Aussi s’emploie-t-elle, dans la mesure de ses moyens à en limiter le développement.

L’organisation et les méthodes de travail des services douaniers de Bordeaux

On touche ici au fonctionnement des services douaniers de Bordeaux qui appartiennent à l’importante administration privée de la Ferme générale.

Bordeaux est le siège d’une direction des traites « et droits y joints » qui est installée dans l’hôtel des Fermes. Cette direction a compétence, non seulement sur le port de Bordeaux, mais aussi sur l’ensemble des bureaux des traites installés dans la sénéchaussée (notamment ceux des ports de Blaye et de Pauillac qui participent à l’expansion dont Bordeaux est le centre).

Le bureau des traites de Bordeaux compte en 1783 plus de 100 employés, sans parler des gardes qui, à terre et à bord de pataches, sont préposés à la surveillance des navires en cours de chargement et de déchargement, des marchandises en mouvement, des entrepôts, etc… Ce bureau est, comme le directeur, installé dans l’hôtel des Fermes.

L’activité des services douaniers est, pour partie au moins, tributaire d’un trafic portuaire qui ne se présente pas sous les meilleures auspices. On ne s’est guère préoccupé à Bordeaux, au long du XVII le siècle, d’améliorer les équipements. L’accès du port est difficile.

Tout d’abord la navigation est rendue dangereuse dans l’estuaire en raison des bancs de sable et de l’étroitesse du chenal; les délestages auxquels se livrent de manière anarchique les bâtiments venus à vide n’améliorent pas la situation.

Le port lui-même est extraordinairement encombré. Des Chartrons à Sainte-Croix, les navires se placent sur trois rangs parallèlement à la rive. Comme il n’existe pas de quais où ils puissent s’amarrer, mais des plans inclinés, en partie empierrés, ils doivent mouiller sur leurs ancres. Point de possibilité de décharger directement à terre !

Il faut transborder sur des gabares qu’on devra hisser ensuite à terre en les faisant glisser sur des planches. Commencera alors un ballet de chariots et traîneaux entre les « quais » (puisqu’on désigne ainsi dans le jargon local ce qui n’en est point ) et la douane, puis entre la douane et les chais des négociants. Opérés dans ces conditions, les déchargements sont lents : à raison d’une vingtaine de rotations de gabares et de quelques centaines de voyages de charrettes, le déchargement d’un bâtiment de 600 tonneaux prend une quinzaine de jours.

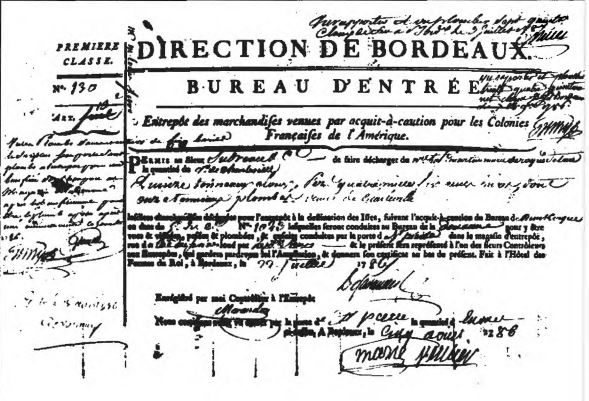

La Ferme profite de la lenteur des manœuvres portuaires pour procéder méticuleusement à ses contrôles. Le déchargement des navires ne peut être entrepris« sans un congé par écrit du fermier et sans sa présence, soit que la décharge soit faite à terre, ou de bord à bord ».

Il en va de même pour le chargement. A l’entrée, ce« congé »ne peut être obtenu si les capitaines n’ont pas satisfait à l’obligation « de donner, dans les vingt-quatre heures après leur arrivée, déclaration des marchandises de leur chargement et de représenter leurs connaissements ». S’ils ne peuvent déposer immédiatement une déclaration en détail, les capitaines sont tenus « de faire leur déclaration sur le registre (du bureau) du nombre de leurs ballots, et des marques et numéros qui y seront, à la charge de faire ou rapporter… dans six semaines… une déclaration des marchandises en détail; et cependant ils laisseront leurs ballots dans le bureau ».

C’est à l’hôtel des Fermes, centre nerveux des opérations de dédouanement, que sont déposées ces déclarations sommaires ou en détail, et délivrés les permis de déchargement ou de chargement.

On y fait queue, car la formalité de l’enregistrement des déclarations consiste en une transcription intégrale sur les registres. La rédaction des « permis » au vu desquels les agents des quais surveilleront les mouvements des marchandises est tout aussi laborieuse. On écrit beaucoup dans les bureaux à cette époque, beaucoup plus en définitive que de nos jours ! On écrit, bien sûr, lorsqu’on en est capable.

Et ce n’est le cas ni de tous les capitaines de navires, ni de tous les employés de la Ferme. S’ils sont analphabètes, les capitaines font leur déclaration oralement et les commis la transcrivent sur le registre. Et, s’ils ne savent pas compter, les gardes préposés au dénombrement des ballots, tonneaux et barils utilisent la taille, le boulier ou tout autre moyen comparable. Tout ceci n’est évidemment pas de nature à accélérer les opérations.

Dans les années 80, il existe quatre balances. Deux appartiennent à la Ferme et sont installées dans le « magazin » de vérification de l’hôtel de la Ferme. Deux autres (en service depuis quelques années seulement) sont gérées par des entreprises privées agréées; elles sont installées dans des hangars à proximité des quais. il n’est pas difficile d’imaginer l’ambiance particulièrement animée qui règne aux abords de l’hôtel de la Ferme dans sa cour intérieure et dans la vaste salle où notre musée est installé.

Pour maintenir de l’ordre en des lieux envahis par une armée de charretiers et de portefaix impatients, il a fallu créer un sens giratoire en coupant la cour en deux parties. La presse, les cris et les bousculades ne doivent pas être moindres aux abords des « poids » extérieurs. Les choses seraient évidemment plus simples si Bordeaux, comme d’autres ports à la même époque, disposait de véritables quais, de grues et de poids mobiles. A l’archaïsme des équipements répond celui des méthodes de travail !

Nous avons évoqué plus haut la méfiance qu’inspire à la Ferme le régime douanier de l’entrepôt. On ne s’étonnera donc point qu’elle ait, depuis le début du siècle, fait opposition à l’ouverture d’entrepôts privés (on dit alors : entrepôts fictifs) hors des quartiers de la ville les plus proches du bureau des traites. Mais, cette fois encore, la Ferme n’est pas seule en cause : les négociants établis dans les quartiers « agréés » ont été tout à fait d’accord pour que les avantages de l’entrepôt ne soient pas étendus à leurs collègues du Faubourg des Chartrons.

D’une administration d’Etat on aurait pu attendre qu’elle tente de concilier le souci légitime de ne pas faciliter la fraude et la préoccupation, non moins respectable, d’aider le commerce national dans ses entreprises; il en aurait sans doute coûté quelques dépenses en hommes et en matériel. Il était difficile d’en espérer autant d’une compagnie privée dont la préoccupation majeure était de maintenir et si possible d’accroître sa rentabilité.

Quoi qu’il en soit, cette évocation porte sur une période trop proche de la fin de l’Ancien Régime pour qu’elle s’achève sans un regard vers l’avenir. Qu’adviendra-t-il de la prospérité du port de Bordeaux où 500 navires mouillent alors simultanément, et de la prééminence de sa douane qui perçoit à elle seule « plus que le tiers de la totalité de la recette des droits des cinq grosses fermes du Royaume » ?

L’une et l’autre vont se maintenir (le traité de commerce franco-anglais de 1786 en sera l’un des facteurs) jusqu’à ce que les guerres de la Révolution et de l’Empire ruinent les relations commerciales sur lesquelles la métropole aquitaine avait fondé son expansion.

Jamais le négoce bordelais ne pardonnera à Napoléon le Blocus continental et ce n’est pas un hasard si à la première occasion les fleurs de lys prirent la place des trois couleurs, dans la cité du « port de la Lune ».

Jean Clinquart

La Vie de la douane

N° 196

Mars 1984