Association pour l’Histoire de l’Administration des Douanes

Boucher de Perthes en Italie: en Toscane (10)

Le temps passé à Gênes, sous le bienveillant patronage de Brack, aura été pour le jeune Boucher de Perthes, celui des plaisirs, plus que du travail administratif. Il en gardera toujours une certaine nostalgie.

Il sait cependant que la fête ne peut durer éternellement et qu’il faut bien en venir aux choses plus sérieuses. Aussi, est-ce sans surprise et même avec satisfaction qu’il apprend, fin 1808, à la fois sa nomination au grade de vérificateur et sa mutation pour Livourne.

“Cette nomination me fait grand plaisir, écrit-il à ses parents ; me voici engagé sérieusement dans les douanes.”

Son affectation dans la direction nouvellement créée en Toscane manifeste au demeurant l’intérêt qu’on lui porte en haut lieu. Le directeur général des douanes, Collin de Sussy, attache une grande importance au succès d’une opération qui doit permettre de verrouiller l’une des bases les plus redoutées de la contrebande anglaise ; celle-ci a été impudemment tolérée, depuis 1803, par la Régente du Royaume d’Etrurie, créé trois ans plus tôt à partir du Grand Duché de Toscane, et donné aux Bourbons d’Espagne.

En 1807, Napoléon s’est résolu à mettre fin à cette situation ; au mois d’avril, ses troupes ont occupé le Royaume et saisi les marchandises anglaises stockées dans le port de Livourne. Simultanément, l’abandon de la Toscane par les Espagnols et sa cession à la France on été obtenues de Godoy. La Régente une fois partie de Florence, les Français ont réuni une junte extraordinaire où siègent, sous la présidence du général Menou, des libéraux toscans émigrés, tels Balbo. Cette junte ayant demandé la réunion du pays à l’Empire (mais n’était-ce pas ce qu’on attendait d’elle ?) l’annexion est prononcée en mai 1808. Dès le mois suivant, Louis Collin de Sussy, fils du directeur général, quitte sa direction d’Anvers pour occuper celle de Livourne. Il a mission d’organiser dans les nouveaux départementaux de l’Arno, de la Méditerranée et de l’Ombrone, une douane musclée. Collin père doute-il des qualités d’organisateur de son fils ou veut-il mettre toutes les chances de son côté ? Toujours est-il qu’il le fait accompagner de l’inspecteur général Laugier et l’entoure d’une remarquable équipe.

On y trouve en particulier François Ferrier, futur directeur général. Brack a du céder à son jeune collègue quelques uns de ses meilleurs collaborateurs: Jean Desfontaines et Jacques Saint-Quentin qui vont tous deux se voir confier des fonctions d’inspecteur, le premier à Livourne, point le plus sensible de la nouvelle circonscription, le second à San Stefano, aux confins troublés de la Toscane et du Royaume de Naples.

Louis Collin a amené par ailleurs d’Anvers quelques hommes de confiance ; Anne Lavollée et Louis Turc d’Aubigny, fils du directeur de Mayence.

Enfin, second fils de ce même directeur, Etienne Turc d’Aubenton, inspecteur à Ax, est mis à la disposition du directeur des douanes de Toscane, ainsi que Pierre Latapie, qui vient de Marseille et prendra le poste de premier commis dans le bureau particulier de Collin.

La formation du service des douanes dans les trois nouveaux départements est, au départ, quelque peu contrariée par la prétention qu’expriment les membres italiens de la junte extraordinaire d’imposer à Louis Collin les structures et le personnel de la douane toscane. Finalement, la Junte se résigne à dissoudre cette administration et à en intégrer les agents dans la douane française.

“Une bonne moitié des emplois est donnée aux Toscans,” rapportera Boucher de Perthes ; “généralement les choix paraissent bons”, précise t-il. La prise d’effet de la mesure est fixée au 1er janvier 1809, date à laquelle les Français doivent relever les Toscans.

On sait, par le récit qu’a fait de cette opération Boucher de Perthes, que les choses ne se passèrent pas dans le calme et la bonne humeur.

Initialement, l’Empereur avait admis que, dans l’intérêt de son commerce, Livourne continuât à bénéficier du statut de port franc. Cette franchise allait toutefois être supprimée en septembre 1810 et remplacée par un régime d’entrepôts dont la surveillance serait plus facile.

Quelques mois après l’annexion, un senatus-consulte érige en Grand-Duché les trois départements toscans. La soeur de Napoléon, Elisa, épouse du Corse Bacciochi, duchesse de Lucques et Piombino depuis 1805, reçoit le titre honorifique de Grande Duchesse de Toscane, avec cependant des prérogatives en matière administrative qui en font une sorte de super-préfet ou d’inspecteur général de l’administration.

Elisa, femme de caractère (“le seul homme de la famille“), et très dévouée à son frère, prend son rôle fort au sérieux. Bien accueillie à Livourne et Pise, moins bien à Florence où elle séjourne peu, elle tient une petite cour que fréquentent des artistes, des Italiens ralliés et, bien entendu, les principaux fonctionnaires français.

Boucher de Perthes apprécie tout particulièrement les invitations de la Grande-Duchesse : “Livourne, écrit-il, est loin de valoir Gênes et, sans la princesse Elisa chez qui je vais tous les soirs quand elle est ici, je mourrais d’ennui.” Si Livourne n’est donc pas aussi plaisante que Gênes, si même il y règne une certaine tension, Boucher de Perthes y connait encore la vie mondaine à laquelle il a pris goût depuis son départ d’Abbeville. Sans doute travaille t-il en Toscane plus qu’il ne l’a fait à Gênes, sous la houlette d’un trop indulgent directeur ; il s’en faut cependant que sa profession l’accapare. Le temps de Livourne est encore celui des loisirs.

De Gênes à Livourne

“En attendant mes fonctions de vérificateur, on m’a fait capitaine et j’emmène quinze surnuméraires… Il n’y a pas eu de faveur dans mon élection car, à vingt ans et un mois, je suis le plus vieux de la bande ; d’ailleurs le seul Français.

J’ai aussi, dans mon armée, un détache- ment de soixante préposés et deux tambours.” Le voyage se fait par voie de terre en longeant la côte ; il y faut sept jours pleins. Boucher de Perthes en donne un compte-rendu concis dans une lettre du 2 novembre 1808: “Je viens d’arriver à Livourne après un voyage assez pénible. Le temps nous a contrarié de toutes les manières orages, Anglais, bandits étaient à nos trousses. Enfin, tant bien que mal, nous nous en sommes tirés.“

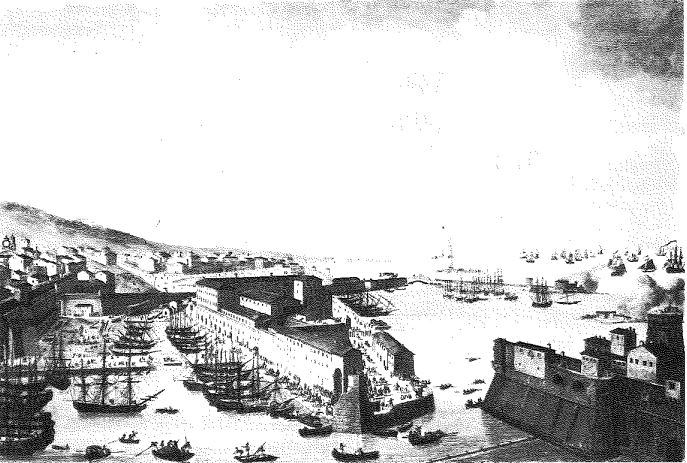

L’entrée des Français à Livourne – musée des douanes

La relève des toscans : une journée mouvementée

L’un des mérites des mémoires de Boucher de Perthes est de nous faire vivre, comme un reportage d’actualité, des scènes de la vie des douaniers en Italie, en particulier lors de la mise en vigueur du nouveau régime douanier. Ainsi en est-il de la relève des postes toscans par les éléments français arrivés sur place à la fin de 1808.

“Voici, écrit-il à son père, comme le régime français a commencé à Livourne : le 1er janvier 1809, à minuit, nos postes des douanes devaient relever les postes toscans ; mais on ajourna la chose, et, à 6 heures du matin, investi des fonctions de capitaine, on me donna un détachement de douaniers et de soldats français pour aller m’emparer d’une des portes de Livourne, porte bâtarde qui probablement avait été oubliée, car aucune mesure n’avait été prise pour éviter l’encombrement. Elle était fermée et un ramassis de gens qui voulaient entrer ou sortir ou seulement crier, faisait vacarme et jetait des pierres.

Les soldats toscans, embarrassés de leur position, s’empressèrent de me remettre les clefs ; puis, détalant à toutes jambes, me lalssèrent avec cinquante hommes répondre à trois ou quatre mille démons.

D’après le traité, la visite devait être faite à l’entrée et à la sortie. Fouiller une populace furieuse et quelques centaines de charrettes, telle était notre mission. Rien que d’y songer, j’en suais à grosses gouttes, quoiqu’il ne fit pas chaud. Ni soldats, ni douaniers ne voulaient commencer, sûrs d’être éeharpés. J’envoie demander des ordres ; mais mon envoyé, qui sans doute ne trouvait pas la maison sûre, ne reparut pas. J’en expediai un second: il revint, mais sans un mot d’écrit: “faites pour le mieux”, me disait-on.

Le mieux était de ne visiter personne, d’ouvrir la porte avant qu’on ne l’enfonçât, ce qui n’allait pas tarder ; les assiégeants avaient commencé à la gratter avec une poutre. Mais n’en était ni sûre ni facile ; aussi pas plus de portier que dans ma poche ; il s’en était allé avec la garde toscane.

Cependant, la poutre allait toujours: il n’y avait pas de temps à perdre. Je me résignai: je pris les clefs et les élevant sur lma tête, je les fis voir à ceux qui voulaient sortir. Ils poussèrent un hourra qui fut compris de ceux qui voulaient entrer et la poutre s’arrêta.

Il n’y avait alors qu’à tirer les verrous et à faire jouer les battants. C’est ce que, malgré les inconvénients, je fis avec l’aide des plus pressés.

Le gros de la foule se dissipa. Alors je voulus faire exécuter la loi, et commencer la visite. La proposition eut un effet miraculeux: à l’instant même les rassemblements recommencent, et bientôt, excités par quelques meneurs, ils deviennent tout à fait hostiles. Six à sept fois on voulut forcer la porte. Je fis autant de fois croiser la baionnette, ce qui en imposait pour quelques instants, mais bientôt on revenait à la charge. Quelques uns poussèrent l’audace jusqu’à tenter de nous désarmer. Il y eut un moment où je crus que je serais obligé de faire tirer. Nous en aurions sans doute tué un bon nombre, mais nous y passions ensuite. Déjà plusieurs de mes hommes étaient blessés à coups de pierre, l’un d’eux assez grièvement. Moi-même j’avais dans mon habit une coupure qui avait bien l’air d’un coup de couteau qui, heureusement, avait glissé sur un portefeuille que j’avais dans ma poche de côté.

Nous restâmes ainsi jusqu’à sept heures du soir, nous attendant à toute minute à être pris d’assaut. Ce n’est rien qu’une affaire en rase campagne ; on s’en tire ; mais dans une ville, entourée d’une populace furieuse, poussant des cris comme on en pousse dans le midi, et gesticulant au même diapason, en vérité, on fait une piètre mine !… Le dieu Mars lui-même tremblerait comme un autre devant la prespective de mourir dans les ruisseaux.

En définitive, quand, après douze heures de cette agonie, on vint nous dégager, non plus avec cinquante hommes, mais avec un bataillon et quatre pièces d’artillerie, nous fîmes comme les soldats toscans : nous ne demandâmes pas à recommencer la faction et détalâmes lestement.

Les choses s’étaient passées plus doucement aux autres portes, parce qu’on y avait pris les précautions nécessaires, et qu’on pouvait s’y défendre. Il y eut quelques coups de fusil tirés par ci par là, quelques baionnettes de croisées, une vingtaine de blessés, dont le plus grand nombre à notre porte, et deux ou trois morts. C’est peu, quand on pense à ce qui aurait pu arriver à 2 000 Français au plus, divisés en petits détachements dans une population de 50 000 âmes. Bref, j’ai passé le plus mauvais jour de l’an que je passerai probablement de ma vie.“

(1) Cahiers d’histoire des douanes françaises

N° 6 – Septembre 1988 (Numéro spécial)

Bicentenaire de la naissance de Jacques Boucher de Perthes

« père de la préhistoire » et fonctionnaire des douanes 1788-1988)