Wagner et le douanier Roche

Edmond Louis Joseph Roche, qui compta avec Théophile Gautier et Charles Baudelaire parmi les premiers admirateurs français de Wagner, est né le 20 février 1828, à Calais. A l’âge de quatorze ans, il entra au Conservatoire de Paris dans la classe de violon du professeur Habeneck dont il fut un des bons élèves.

Après son temps d’étude, Roche chercha une place d’exécutant dans les théâtres de Paris. Laissons Victorien Sardou raconter avec son talent de narrateur, cette phase de la vie du jeune violoniste.

Le culte assidu des grandes œuvres de la musique classique ne suffisait qu’aux besoins intellectuels de l’artiste et Roche avait à compter de bonne heure avec les tristes nécessités de la vie matérielle. Son violon sous le bras. il se mettait courageusement en campagne.

Un directeur daigne enfin l’accueillir, et le voilà installé à l’orchestre… de la Porte Saint-Martin. Quelle chute ! Des fugues de Bach, des menuets d’Haydn, des sonates de Mozart, des symphonies de Beethoven, des sommets radieux de la musique, tomber aux trémolos du mélodrame !…

C’est alors qu’il écrivit les premiers vers d’une tragédie gauloise, Velléda. Ils les écrivit à l’orchestre même, au choc des émotions qu’éveillait en lui la beauté du drame ou le jeu du comédien. Roche nous a bien souvent raconté en riant cette étrange façon d’écrire. L’archet et le crayon se succédaient dans sa main, mais pas une minute n’était perdue pour le travail. Tout en jouant, il cherchait la rime, et dès qu’il avait posé le violon sur le pupitre, il griffonnait le vers qu’il venait de trouver. “J’étais chef d’attaque, disait Roche, et j’avais fini, à force d’habitude, par ne plus entendre de toute une pièce que les répliques du violon. J’écrivais dans les intervalles. Le drame que j’avais vu cent fois ne me préoccupait plus guère, j’étais tout entier à mes druides et à mes bardes, tout à coup venait la réplique : mon oreille exercée la saisissait au passage, vite à mon poste, et j’attaquais… Et jamais, ajoutait-il, je ne manquais la réplique”.

Avec l’emploi qu’il tenait le soir au théâtre, Roche cumulait, le jour, depuis le 11 février 1847, les fonctions de surnuméraire au bureau des douanes de Paris Marais (Entrepôts), occupation assez aride pour un esprit nourri de musique et de poésie. C’était, d’ailleurs, un cumul peu lucratif, puisque, d’après son dossier administratif que nous avons pu consulter, le surnuméraire ne reçut aucune rétribution jusqu’au 1er juillet 1851, date à laquelle il fut titularisé commis au bureau de Paris-Javel, aux appointements de mille francs par an… il avait sollicité vainement, le 10 juillet 1850, un emploi d’employé auxiliaire à la Direction de la Dette Inscrite, et désirant rester à Paris, avait refusé, le 2 août suivant, sa nomination en qualité de visiteur à Bourgogne (Direction de Strasbourg). Il obtint un avancement annuel de 200 francs à partir du ter mars 1853, puis fut affecté aux bureaux particuliers du directeur des douanes de Paris, le 1er septembre 1855 : il gagnait alors 1 400 francs. Il quitta les bureaux de la Direction “pour convenances personnelles”, le 1er avril 1857, pour continuer ses services dans une douane de Paris où il reçut deux avancements annuels de 100 francs. Les 1er août 1858 et 1er janvier 1859 et fut nommé commis principal aux appointements de 1 800 francs le 1e, juin 1860. Dans ces divers emplois, Edmond Roche fut noté comme un agent “zélé, assidu, soumis et fort intelligent”.

C’est au moment où il fut appointé par l’administration, après la fin de son surnumérariat, qu’Edmond Roche quitta son emploi à l’orchestre de la Porte Saint-Martin pour consacrer ses loisirs à la musique et à la littérature.

Le soir, quand il avait secoué la poussière du bureau, il redevenait poète. Quelques préludes sur son violon suffisaient pour le ramener dans le monde de l’idéal et du rêve : il écrivait beaucoup, et parfois même fort avant dans la nuit. Ce fut d’abord un petit volume, “Les Algues”, écho de ses plus jeunes souvenirs. Il publia ensuite, chez Mandeville, un ouvrage important “L’Italie de nos jours”, mais il s’essaya spécialement à la critique musicale. Dès 1853, il avait fait imprimer chez Firmin Didot, en une brochure dédiée à son ami J. Armingaud, un poème émouvant sur les derniers moments de la vie de Mozart : il publia en outre dans « Diogène », journal dont le rédacteur en chef, Amédée Rolland, était un de ses amis, un article sur Gounod, qui dénote chez l’auteur une compréhension toute particulière de la musique, et le conduit à affirmer, deux ans avant la première représentation de Faust, que Gounod, était avec Berlioz et Félicien David, le plus digne représentant de l’école française du 19e siècle. Il écrivit en 1860, dans la collection “Les Virtuoses contemporains” éditée par Michel Lévy, une étude sur le pianiste Alfred Jaell et composa une charmante comédie en un acte, en vers, intitulée “La dernière fourberie de Scapin” qui devait, sur la recommandation de Sainte-Beuve, être représentée lors d’un anniversaire de Molière. Mais il voulait surtout être poète dans ses vers il célébrait, d’ailleurs, de préférence la musique et les musiciens. Ses poésies et ses études ont été éditées en 1863, après sa mort, par ses amis: ce recueil, accompagné d’un portrait de l’auteur par Grenaud et orné d’eaux-fortes par Carot, Bar, Herst et Michelin, fut préfacé par Victorien Sardou.

Il est formé de divers poèmes et légendes ainsi que de trois pièces de théâtre. Parmi les poésies, s’en trouve une que Roche a intitulée Le Chêne et le Roseau et dédiée à Richard Wagner. Voici la dernière strophe :

“Ton sort est d’être vil et de t’humilier, Roseau : grandis en paix dans ton ignominie : Mais pour le Chêne altier, comme pour le génie, Il vaut mieux rompre que plier”.

Une pièce de théâtre que Roche écrivit sur Bernard Palissy mérite une mention particulière, car elle lui donna l’occasion d’entrer en relations avec Victorien Sardou.

Ce dernier avait, en effet, à cette époque, une pièce à l’Odéon qui portait comme titre “Un plat de Bernard Palissy”. Les directeurs n’avaient pas l’intention de la jouer, mais elle leur servait de bouclier contre tous les jeunes auteurs qui venaient leur parler d’une pièce nouvelle.

Or, Edmond Roche était allé porter aux directeurs de l’Odéon sa pièce sur le célèbre émailleur et avait reçu la réponse que l’on devine. Il se rendit aussitôt chez Sardou qui habitait alors place de la Bourse. “Puisque vous êtes certain, dit Roche à Sardou, que votre pièce ne sera pas jouée, donnez-moi un mot par lequel vous autorisez les directeurs à me jouer d’abord”. Sardou y consentit, tout en avertissant le jeune poète que son intervention ne servirait pas à grand chose, Il en fut ainsi d’ailleurs, mais Sardou conserva de cordiales relations avec Roche qui lui avait voué une véritable reconnaissance.

Roche habitait, en 1859, Montmartre, dans une sorte de petite lanterne qu’il nommait son belvédère, au coin de la rue de Steinkerque. On y faisait beaucoup de musique de chambre : Edouard Lalo était un des concertants. On y parlait également littérature et beaux-arts en petit comité, auquel participaient Victorien Sardou, le peintre Corot, l’acteur Got et le chansonnier Béranger. Ces réunions se prolongeaient tard dans la nuit, puis, à l’aube, souvent Roche prenait sa grosse canne qu’il appelait Marguerite, reconduisait ses amis, en noctambule, jusqu’à leur domicile et rentrait pour prendre ensuite son service à la douane.

Edmond Roche vivait donc à l’heureuse époque où les fonctionnaires n’avaient pas, au cours de leur carrière, la préoccupation de se préparer à de nombreux examens et où, par suite, ils trouvaient, en dehors de leur service, la possibilité de laisser leur esprit taquiner librement la muse et suivre son Inspiration. C’est cette génération qui nous a donné les Huysmans, les Anatole France, les Lenôtre, les Courteline, les François Coppée, les Albert Samain et tant d’autres.

Roche était loin de supposer que sa qualité d’employé des douanes, d’abord, ses aptitudes musicales et son talent de poète, ensuite, allaient lui valoir l’étrange fortune d’être mis en relations avec Richard Wagner et de devenir son collaborateur.

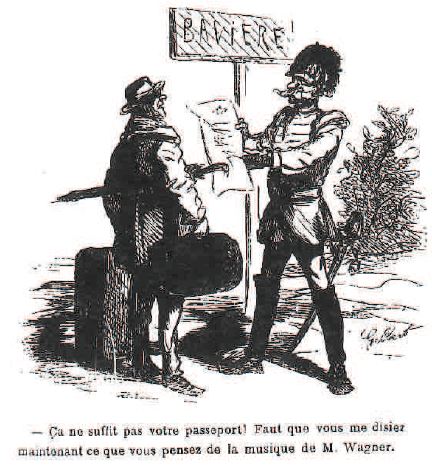

En septembre 1859, en effet, le commis des douanes Edmond Roche fit la connaissance de Wagner qui venait de quitter Zurich pour tenter sa chance à Paris. Après son arrivée à Paris, Wagner se rendit à la douane pour y réclamer son mobilier venant de Suisse. On sait qu’il n’était guère patient et tout permet de supposer que les formalités douanières devaient rapidement l’indisposer. Arrivé dans le bureau qui lui avait été Indiqué, il s’adressa en français au chef de service et lui déclina son nom ; son impatience accentuait encore sa façon comique de parler notre langue. Un employé chétif, un peu ratatiné bien qu’âgé d’une trentaine d’années seulement, l’air doux et intelligent, les cheveux relevés sur le front, sans aucun air bourru de bureaucrate qu’on dérange, travaillait près de son chef et aval été attiré par le bruit : c’était Roche qui se leva vivement et s’interposa

– “Est-ce à M. Richard Wagner, le compositeur, que j’ai l’honneur de parler ?

– Oui Monsieur. Vous me connaissez donc ? s’écria Wagner, surpris de voir son nom si bien connu à la douane française.

– Je vous présente, cher maître, répondit Roche d’une voix tremblante d’émotion, un de vos admirateurs, qui a votre portrait suspendu au-dessus de son piano”. Roche fredonna quelques notes de Tannhauser et de Lohengrin, puis ajouta : “Ce serait un grand honneur pour moi d’obliger un des plus grands maîtres de la musique. Permettez-moi donc de vous prouver ma sympathie en vous épargnant tout ce que ces démarches pourraient avoir d’ennuyeux pour vous”.

Wagner croyait rêver ! Rencontrer un enthousiaste de son art à la douane, alors qu’il prévoyait tant de difficultés pour la réception de ses meubles !

Roche se mit en quatre pour lui venir en aide il le guida dans les différents bureaux où les formalités furent rapidement simplifiées ; pendant la route, ils causèrent très sympathiquement.

Roche dit au compositeur qu’Il avait déjà étudié à fond les arrangements pour piano de ses opéras et que, de plus, il s’occupait avec passion de littérature : il l’informa qu’un groupe assez important d’amis s’était formé presque exclusivement pour la propagation de ses œuvres. Comme Roche ne comprenait pas l’allemand, Wagner lui objecta qu’il se rendait difficilement compte du plaisir qu’il pouvait trouver à lire une musique si intimement liée à la poésie et à l’expression du vers. Le douanier lui répondit alors que c’était justement parce qu’elle était si intimement liée au texte qu’il pouvait sans peine induire la poésie de la musique, de sorte que la langue étrangère lui devenait parfaitement intelligible par la musique.

Wagner, en relatant cette conversation dans sa lettre du 10 octobre 1859 à Mathilde Wesendonk, écrivit : “Qu’y avait-il à répliquer ? Il me faut commencer à croire aux miracles… et cela à la douane !”.

Tirant d’une ses malles un exemplaire de “Tristan et Isolde” et quelques morceaux de musique, il les présenta à Roche avec cette dédicace : “Richard Wagner à Edmond Roche, à la douane”.

Wagner, après avoir narré cette rencontre dans ses mémoires, ajoute : “Après que Roche m’eût aidé avec la plus grande complaisance à me tirer des tracasseries de la douane, je lui fis promettre de venir me voir. Il vint et je pus me rendre compte de la misérable situation de ce pauvre garçon. Malgré les dons poétiques élevés qu’il me semblait posséder et quoiqu’il eût cherché à vivre en acceptant des postes de violoniste dans de petits orchestres de vaudeville, il avait dû (étant déjà marié) se résigner à prendre un modeste emploi dans un bureau. S’il était mesquin, son traitement était sûr, du moins, et il avait une perspective d’avancement. Roche connaissait véritablement ma musique et affirmait qu’elle était l’unique consolation de sa triste existence.

Quant à ses élucubrations poétiques, Gaspérini et d’autres juges compétents me dirent seulement qu’elles renfermaient de beaux vers”.

Comme nous allons le voir, les relations de Wagner et de Roche devinrent bientôt plus étroites. Peu de temps après son arrivée à Paris, Wagner quittait l’avenue Matignon, où il s’était installé, pour la rue Newton, où il prenait possession d’un petit hôtel aujourd’hui démoli. Roche était invité une fois par semaine, aux soirées du salon Wagner où il rencontrait Frédéric Villot, conservateur des musées impériaux, à qui Wagner devait dédier ultérieurement sa fameuse “Lettre sur la musique des écrivains” déjà connus comme Baudelaire, Théophile et Jules Champfleury, des avocats célèbres comme Emile Ollivier et Jules Ferry, les futurs ministres, Mme Emile Ollivier (née Blandine Liszt), des musiciens comme Berlioz, des critiques comme Léon Leroy, Gaspérini, Emile Perrin et Charles de Lorbac, et parmi d’autres encore, Gérard de Nerval qui, à son retour de Weimar, où il allait assister à la première représentation de Lohengrin en 1849, avait écrit le premier article sur Wagner qui ait paru dans la presse parisienne.

Roche ne devait pas tarder à s’apercevoir que ses relations avec Wagner, qu’il considérait comme d’heureux augure pour son avenir, allaient devenir, au contraire, une source de tracas continuels et d’incessants tourments.

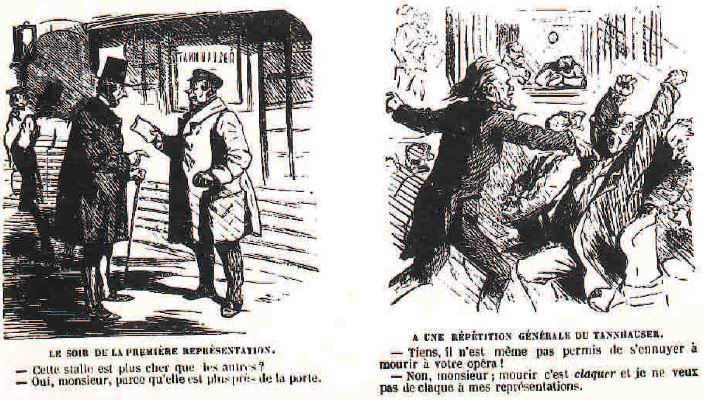

Wagner apportait en effet, à Paris, sa partition de Tannhauser. Grâce à l’influence de la princesse de Metternich, il avait obtenu de Napoléon III la promesse de faire représenter son œuvre à l’Opéra de Paris, mais avec des paroles françaises. Il s’était empressé d’accourir, sans, toutefois, s’être auparavant enquis d’un traducteur.

L’adaptation du poème avait tout d’abord était confiée au ténor Gustave Roger qui avait traduit le premier tableau du premier acte et l’avait chanté d’un bout à l’autre au compositeur émerveillé. Mais il dut renoncer à la tâche entreprise, soit à cause de ses occupations, soit parce que sa lenteur irritait Wagner. C’est alors que, le 27 décembre 1859, celui-ci pensa à Edmond Roche et lui écrivit : “Il faut que je vous parle bien sérieusement de la traduction de mes poèmes d’opéra, et cette affaire est pressante…”.

Rendons, ici, la parole à Sardou : “Très sympathique au génie poétique et musical de Wagner, Roche avait aux yeux de ce compositeur exigeant le mérite immense d’être rompu à toutes les difficultés de la versification française. La musique de Wagner est, en effet, d’une précision toute particulière, et l’on peut presque dire que dans son œuvre, chaque syllabe du texte allemand est en communauté de sentiment avec la note qui lui correspond, Il s’agissait au moyen d’un travail qui ne sacrifiât pas trop l’élégance l’exactitude, de faire passer dans la traduction française cette étroite connexité de la musique et du poème.”

Mais Roche ne pouvait entreprendre seul le travail de la traduction puisqu’il ignorait l’allemand. Wagner dut recourir à un second collaborateur, un jeune allemand, Richard Lindau (frère de Paul Lindau, le célèbre critique), professeur de chant, compositeur, excellent musicien, un peu poète et sachant le français comme sa langue maternelle.

Lindau chantait en s’accompagnant au piano et traduisait mot à mot : Roche recueillait cette première version et la mettait en vers. Comme bien l’on pense, c’était d’abord un premier jet, souvent trivial, parfois burlesque; mais ensuite tout s’ordonnait, le style et la cadence ; le travail était, en effet, revu, corrigé, rectifié par les deux collaborateurs en compagnie de Wagner ; les récitatifs étaient en vers blancs; les airs en vers rimés.

La traduction de Tannhauser prit à Roche six mois du travail le plus assidu; il y prodigua ses jours et ses nuits. Sardou raconte le régime auquel le douanier poète fut soumis par Wagner.

Le dimanche, jour de repos à la douane, était naturellement celui que Wagner accaparait pour sa traduction. Quel congé pour ce pauvre Roche ! A sept heures, me disait-il, nous étions à la besogne, et ainsi jusqu’à midi, sans répit, sans repos, pliés, courbés, écrivant, raturant et cherchant la fameuse syllabe qui devait correspondre à la fameuse note, sans cesser néanmoins d’avoir le sens commun ; lui, debout, allant, venant, l’œil ardent, le geste furieux, tapant sur son piano au passage, chantant, criant et me disant toujours : – “Allez, Allez !”.

A midi, une heure quelquefois, et souvent deux heures, épuisé, mourant de faim, je laissais tomber ma plume et me sentais sur le point de m’évanouir. “Qu’avez-vous” me disait Wagner tout surpris. “Hélas, j’ai faim. Oh ! c’est juste, je n’y songeais pas. Eh bien ! mangeons un morceau vite et continuons”. On mangeait donc un morceau vite et le soir venait et nous surprenait encore, moi anéanti, abruti, la tête en feu, la fièvre aux tempes, à moitié fou de cette poursuite insensée à la recherche des syllabes les plus baroques, et lui, toujours debout, aussi frais qu’à la première heure, allant, venant, tapotant son infernal piano, et finissant par m’épouvanter de cette grande ombre crochue qui dansait autour de moi aux reflets fantastiques de la lampe, et qui me criait, comme un personnage d’Hoffmann : Niez toujours, allez en me cornant aux oreilles des mots cabalistiques et des notes de l’autre monde.

Le travail fut remis à Bayer, directeur de l’Opéra, le 24 Juin 1860. La Presse Théâtrale annonça cette nouvelle en ces termes :

M. Edmond Roche, notre collaborateur, et M. Richard Lindau, les heureux traducteurs de Tannhauser, ont remis officiellement cette semaine, entre les mains de M. le Directeur de l’Opéra, le manuscrit de leur œuvre, “Ainsi que nous l’avons dit précédemment, leur travail, qui s’est accompli en quelque sorte sous les yeux de M. Richard Wagner, a obtenu l’entière approbation de l’illustre compositeur”.

Le manuscrit portait sur la couverture, ces mots : “Tannhauser opéra romantique en trois actes, de Richard Wagner, traduit par Edmond Roche et Richard Lindau”.

Or, le directeur de l’Opéra fut effrayé à l’idée de faire paraître sur son affiche les noms de deux librettistes inconnus; de plus, bien qu’ayant tout d’abord accepté les vers blancs pour le récitatif, il décréta qu’il fallait des vers rimés et Wagner fit la concession qu’on lui demandait. Le soin de réaliser cette mise au point fut confié à Nuitter, très expérimenté en travaux de ce genre et qui avait déjà obtenu de grands succès sur d’autres scènes lyriques.

Une fois terminé, le travail de Nuitter fut soumis à Wagner qui se fit copier une vocale de la partition et écrivit lui-même le texte français sous les notes, en changeant certaines valeurs et parfois même certains mots. Ce document, qui servit aux chefs du chant en 1861 et qui, selon Nuitter, fut conservé à l’Opéra, compte certainement parmi les autographes les plus curieux de Wagner. Plusieurs modifications de détail furent encore apportées dans la traduction au cours des huit mois d’études consacrées à Tannhauser.

En somme, ce fut le travail de Nuitter, basé sur celui de Roche-Lindau et révisé par Wagner, qui fut définitivement présenté à l’Opéra le 13 Mars 1861. Il est certain qu’il renfermait, assez nombreux, de jolis vers dus à la plume d’Edmond Roche.

Cette traduction devait, d’ailleurs faire, avant même la première représentation de l’Opéra de Wagner, l’objet d’un procès qui se plaida à l’audience du 6 Mars 1860 de la première Chambre du Tribunal Civil de la Seine.

Lindau ne voulut pas se contenter d’une rémunération fixe versée une fois pour toutes : il prétendit toucher des droits d’auteur et être nommé sur l’affiche et sur le livret à côté de Nuitter. L’avocat de Wagner était Emile Ollivier, le futur ministre qui, des 1858, avait été chargé par son beau-père Liszt de défendre à Paris les intérêts pécuniaires du jeune musicien.

Lindau succomba au procès : le tribunal, en tenant comme constante la coopération de MM. Lindau et Roche à la traduction et tout en réservant les droits de M. Lindau contre Wagner pour obtenir la rémunération (et non les droits d’auteur) qui lui est due, l’a déclaré mal fondé en sa demande principale et condamné aux dépens envers toutes les parties. L’un des attendus du jugement, basé sur les déclarations de Me Ollivier, était ainsi conçu : Attendu que la traduction faite par Lindau peut lui donner un droit légitime à une rémunération de la part de Wagner, que celui-ci d’ailleurs ne conteste pas, mais qu’elle ne peut lui attribuer, non plus qu’à Edmond Roche, qui déclare formellement ne pouvoir le revendiquer, le droit de demander que son nom figure en qualité de collaborateur, soit sur l’affiche, soit sur le libretto.

Quant à Roche, bien que sa collaboration ait été plus réelle et plus intellectuelle que celle de Lindau, il ne suivit pas ce dernier dans ses revendications.

Son avocat fit la déclaration suivante :

“Edmond Roche a entrepris la traduction par dévouement pour M. Wagner, il s’en était remis à lui en ce qui concernait la rémunération ou l’association aux droits d’auteur en cas de succès. La traduction n’étant pas accueillie, il se tint à l’écart et ne demanda même pas à assister aux répétitions. Qu’on ne dise donc pas qu’il a veillé sur ses droits et abandonné ceux de Lindau”. Auteur des vers, sa situation était assurément plus favorable que celle de celui-ci qui n’avait fourni que le sens littéral. Un certain nombre de vers étaient conservés et ces vers, c’était lui qui les avait faits. Il se tint cependant en dehors de l’affaire.

M. Lindau a essayé de le déterminer à y paraître à côté de lui; Edmond Roche a repoussé cette proposition. Il conserve l’attitude qu’il a prise vis-à-vis de M. Wagner : c’est celle d’un dévouement réel et d’une confiance absolue. On lui demande s’il a, lui, la prétention de voir son nom figurer sur l’affiche. Il répond qu’il n’apporte ici aucune prétention. Il s’en rapporte purement et simplement à l’appréciation de M. Wagner.

On ne peut qu’être ému d’une aussi touchante abnégation. Et pourtant la chose tenait à cœur à ce pauvre Roche. Nous en trouvons la preuve dans la lettre suivante qu’il écrivit, le 27 Janvier 1861 (c’est-à dire quelques semaines avant le procès), au Messager des Théâtres :

“Monsieur le Rédacteur,

En annonçant, dans votre dernier numéro. qu’un ballet villageois accompagnera les représentations du Tannhauser de Richard Wagner, vous nommez, comme traducteur de cet opéra M. Nuitter.

Étant l’auteur de la traduction du Tannhauser, en collaboration avec M. Nuitter, je vous prie, Monsieur, d’avoir l’obligeance de rectifier l’erreur qui s’est glissée dans votre chronique. Veuillez agréer” etc.

Pas plus que Nuitter, Edmond Roche n’eut la satisfaction de voir son nom figurer sur l’affiche, que nous avons trouvée dans les collections du Musée Wagner à Bayreuth, et sur le livret, édité en français en 1861, qui mentionnèrent que Wagner était le seul auteur du poème et de la musique. Cette décision si rigoureuse parait toutefois n’avoir été prise qu’après une certaine hésitation, bien qu’elle fût conforme au jugement. Il existe en effet, dans le dossier Tannhauser conservé aux archives de la bibliothèque de l’Opéra de Paris, une épreuve du titre du livret, tirée à la fin de février ou au début de mars 1861, alors que la date de la première représentation n’était pas encore fixée. Cette épreuve porte à Paris le… mars 1861 et, comme traducteurs, mentionne le nom d’Edmond Roche à côté de celui de Nuitter.

D’autre part, la feuille de location des loges et stalles pour la première représentation de Tannhauser, qui est conservée aux Archives Nationales, nous a appris que la loge 2 du côté gauche des troisièmes galeries avait été réservée à “M. Roche, auteur” alors que la loge n° 3 était mise à la disposition de “M. Nuitter, auteur”. Quant à Lindau, n’ayant pas obtenu de place, il parvint, grâce au chef de claque, le père David, qu’il avait une fois rencontré, à jouir d’un bon fauteuil pour cent sous !…

La question s’est posée plus tard de savoir comment Nuitter, qui devint le savant bibliothécaire de l’Opéra, avait pu se servir, pour la traduction de Tannhauser, du travail d’Edmond Roche et se faire passer ensuite pour l’unique adapteur. H. Fierens Gevaert tint à rassurer les nombreux amis de Nuitter en leur apportant la preuve que ce dernier avait été, dans cette délicate affaire, extrêmement loyal et désintéressé. Il publia, le 18 Avril 1895, dans le Journal des Débats le récit que lui avait fart Nuitter des vicissitudes qu’avait connues la fameuse traduction. Nuitter lui avait déclaré notamment : “Ce fut un grand chagrin pour Roche de ne pas pouvoir, figurer sur l’affiche de l’Opéra. Comme il était impossible d’infirmer la sentence du tribunal, je tâchai d’adoucir les peines de mon collaborateur, en ne consentant pas à laisser paraître mon nom à côté de Wagner. Les affiches des premières représentations ne portent aucun nom de traducteur. On a dit que l’Administration de l’Opéra avait seule pris cette décision d’enlever le nom de Roche et le mien simultanément de l’affiche. Mes souvenirs sont très exacts sur ce point. Je fis moi-même l’offre à Roche.

Après les 135 répétitions, il suffit de trois représentations, au cours desquelles une cabale aussi scandaleuse qu’imméritée fut organisée par les détracteurs de Wagner, pour faire sombrer Tannhauser. L’œuvre a pris sa revanche depuis sur toutes les scènes du monde.

La douloureuse déconvenue éprouvée du fait de rester dans l’anonymat et l’insuccès de Tannhauser portèrent un coup terrible à Edmond Roche, qui voulut pourtant continuer la lutte, bien que ses forces lui fissent défaut. Vers le milieu du mois de novembre 1861, Roche, dont l’état de santé laissait beaucoup à désirer, surtout depuis 1856 et épuisé par le surcroît de fatigue et d’ennui que lui avait imposé sa collaboration avec Wagner, éprouva tout à coup une vive douleur à la poitrine et un flot de sang s’échappa de sa bouche. On crut un moment que l’accident n’aurait pas de suites graves. Roche avait repris son travail; il écrivait alors son dernier poème “L’Eventail de Suzette “. De nouveaux accidents se manifestèrent. Il prit le lit dans les premiers jours de l’hiver. “Le 16 décembre, il avait rendez-vous avec moi, dit Sardou, il essaya de se lever, mais à peine debout, Il dut y renoncer ; il m’écrivit de pas l’attendre et huit jours après, le 24 décembre 1861, il était mort. Il avait trente-quatre ans”.

Quelques-uns de ses amis, une dizaine au plus, se cotisèrent pour l’enterrer et pour venir en aide à sa femme ; ils se réunirent autour de son cercueil à l’église Saint-Vincent de Paul et tous étaient d’accord pour dire : “C’est Tannhauser qui a hâté sa fin”. Dans une lettre que J.L. Croze a publiée dans le Monde Illustré, du 15 Mai 1895, Adérer écrivit : “Un ami de Wagner nous a raconté que celui-ci en apprenant la mort de Roche, se serait écrié Pauvre garçon ! aussi, il se nourrissait si mal !”. Si ce mot est exact, il est un peu dur !…

La mort de Roche passa presque inaperçue : c’est à peine si quelques journaux d’une publicité restreinte parlèrent de ce lutteur qui se retirait avant l’âge, épuisé par le combat.

Sa femme ne lui survécut pas longtemps. On chercha s’il n’avait pas un parent à qui il aurait fallut verser des droits, on n’en trouva aucun. On découvrit ultérieurement un cessionnaire à qui Roche avait fait l’abandon de ses titres éventuels pour quelques centaines de francs… Ce détail, qui a été fourni par Nuitter en 1895, montre dans quelle misère le premier traducteur de Tannhauser était tombé après la fameuse représentation qui devait, croyait-il, lui assurer la gloire et la fortune.

Extrait d’un article publié dans les “Annales des douanes” en 1941