Les douanes de La Réunion de 1664 à 1848 (1ère partie)

Nous reproduisons ici le premier volet d’un article d’Alain Dagorne publié en 2006 dans les Cahiers d’histoire des douanes françaises (N°33)

Des magasins de la Compagnie à la douane de Bourbon

“Cet article a déjà fait l’objet d’une publication en 1991 lors des cérémonies du bicentenaire des douanes. Sa diffusion étant restée très restreinte, nous avons décidé de le publier à nouveau car il apporte une très importante contribution à l’histoire des douanes dans un secteur assez peu connu”.

I – Des privilèges reconnus à la compagnie des Indes aux premiers droits sur les cafés exportés (1664-1798)

Comment contourner le monopole de la compagnie (1664-1715) ?

Lorsque, à l’instigation de Colbert, Louis XIV fonda en 1664 la Compagnie Royale des Indes, l’habitant de l’île Bourbon, qui sera plus tard île de la Réunion, ne connut jamais les Douanes intérieures et les prises à bail de droits par les Fermiers généraux de la Métropole.

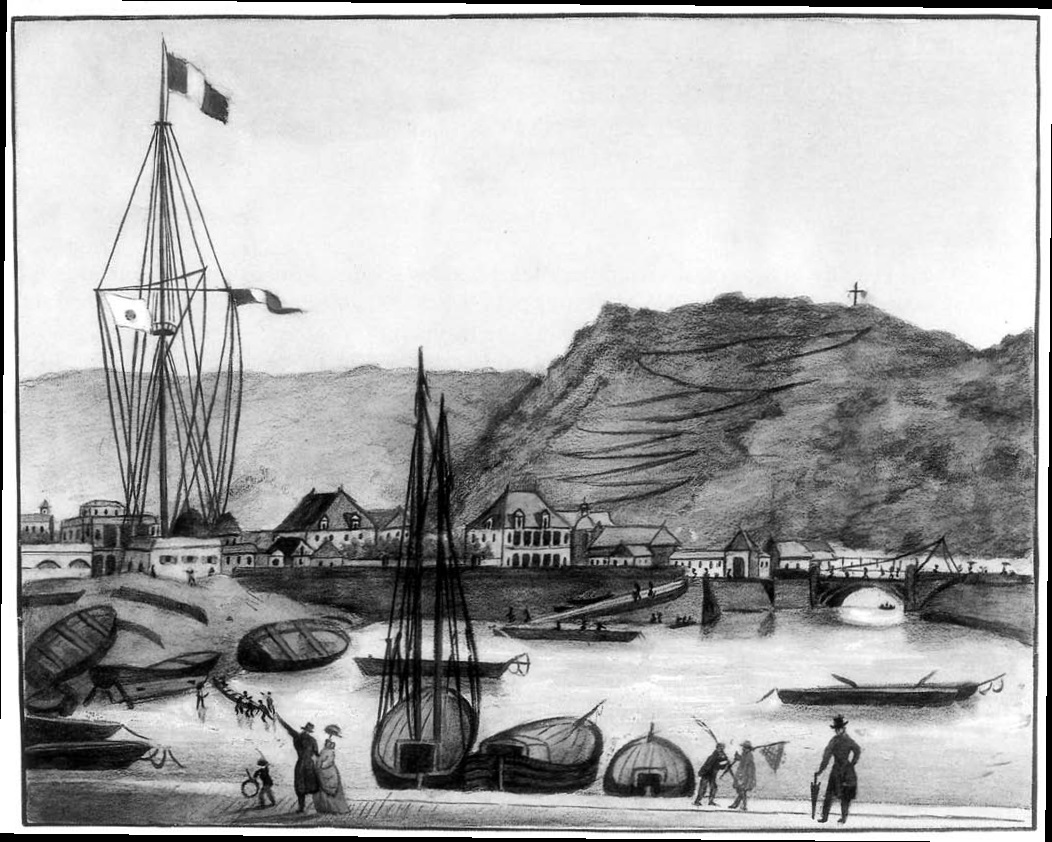

Le seul interlocuteur qu’il pouvait côtoyer aux abords de la baie de Saint-Paul était le garde magasin ou “ fiscal ”, second personnage de l’île après le Gouverneur, fonctionnaire de la Compagnie, et qui se devait de faire appliquer impérativement au nom de son employeur, le privilège exclusif du commerce maritime et de la monnaie.

Dans toutes les îles, au delà du cap de Bonne Espérance, la Compagnie ne laissait en effet aucune liberté au colon, qu’il soit de l’île de Bourbon ou d’une autre, de lancer des armements sur les Indes ou d’entretenir des navires pour son propre compte.

Forte de la déclaration royale du 27 août 1664 qui lui avait concédé un pouvoir sans partage, la Compagnie imposait en effet :

— Que toute expédition de marchandises au départ de l’île soit assurée uniquement à destination de la Métropole et par son entremise exclusive, en ce qui concerne le négoce et le transport maritime.

— Qu’aucune dérogation de navigation ne soit accordée à quiconque sous peine pour le contrevenant de voir ses vaisseaux, armes, munitions et marchandises confisqués au profit… de la Compagnie.

Les contraintes étaient sévères ; Bourbon ne pouvait donc pas se livrer au commerce direct avec l’extérieur puisque tout excédent de produits de la Colonie ne pouvait être vendu qu’au garde magasin de la Compagnie et que toute transaction menée avec un navire de passage était considérée comme un vol au détriment de cette même Compagnie.

L’impôt douanier qui aurait pu permettre de financer les dépenses de la Colonie, ou de l’Etat n’existait donc pas au-delà du Cap de Bonne Espérance. Point de taxe à acquitter en espèces que l’on aurait calculée sur la valeur des marchandises importées mais un système de troc et de compensation sous l’autorité souveraine d’un Garde Magasin qui permettait de faire réaliser à la Compagnie des bénéfices de l’ordre de 100 % sur les importations de marchandises d’Europe, de 50% sur le commerce « d’Inde en Inde »voire même de 200 % à 300 sur le trafic des esclaves.

Dans l’océan Indien, le commerce sous monopole de Compagnie était fructueux, les bénéfices personnels de ceux qui exerçaient son privilège exclusif aussi ; MARE DE LABOURDONNAIS reconnaîtra même plus tard : « J’allais rondement dans mes affaires ; on ne vient aux Indes que pour en faire… » La franchise de cet aveu qui ne manqua pas de susciter la jalousie à son retour en France lui valut, à coup sûr, de connaître les murs humides de la Bastille et d’y mourir…

Car la conception étroite et autoritaire de la Compagnie ne souffrait d’aucune exception. Une ordonnance de l’Amiral Jacob de LAHAYE, Directeur de l’époque, en date du 1er Décembre 1674, prévoyait expressément :

— que nul ne pouvait rien sortir de terre pour le porter à la mer sans permission préalable du Gouverneur (art. 8).

— que le sel et toute autre marchandise devaient être apportés au « commis ès magasin du Roy » sans qu’il soit permis à aucun d’en trafiquer (art. 9).

Le même Jacob de LAHAYE compléta son ordonnance en établissant un magasin à Saint Paul, probablement au lieu même de l’actuelle mairie et en y installant le premier Garde Magasin, M. VERON, venu de Madagascar.

Dépendant totalement d’une Compagnie qui n’acceptait que le troc et leur interdisait même de livrer quelques rafraîchissements sur ses navires, les habitants de Bourbon ne pouvaient se procurer de numéraire. Cette nécessité impérieuse les conduisit rapidement à s’adresser clandestinement aux navires non autorisés qui s’approchaient pour échanger victuailles et produits locaux.

Car, il faut bien l’avouer, avant d’assurer une quelconque production vivrière et en tirer de substantiels bénéfices, Bourbon ne dut sa sauvegarde qu’aux seules visites des « gentilhommes de fortune ». A bord de leurs navires dit « Fourbans » ou « Forbans », ils rodaient, dès le crépuscule, le long des baies et entraient en communication avec les habitants qui les ravitaillaient en aracks, riz, poules, chapons ou tortues en échange de quelques écus vite remisés dans une cachette avant que le jour ne se lève.

Les efforts de DROUILLARD puis de VAUBOULON, Commandants de l’île de l’époque, pour arrêter le commerce clandestin s’avérèrent inutiles. Bourbon avait en effet acquis, dès 1685, la solide réputation d’être un point de ravitaillement agréable et inoffensif pour les forbans. A la fin du XVIIe siècle, les gouverneurs s’y succédaient, parfois même y mourraient mystérieusement s’ils se montraient trop sourcilleux de l’application des règlements en vigueur.

La Compagnie ne cessa par ses Directeurs Généraux en Métropole, de rappeler les interdictions ; lasse de ses multiples rappels, elle se résolut à se désintéresser de l’île en laissant aux flibustiers de passage la possibilité d’échanger le produit de leurs rapines contre des « rafraîchissements pays ». Les pièces d’or entraient et circulaient donc facilement à BOURBON . Celles-ci constitueront rapidement la monnaie d’échange contre les premiers esclaves qui furent introduits dès 1690, en violation totale des statuts de la Compagnie.

La dîme, premier droit d’entrée, et l’autorisation donnée aux habitants de « rafraîchir » les navires de la compagnie(1715-1741)

Même les Forbans impénitents qu’étaient CONGDOM, LABUSE et autre TAYLOR restaient officieusement les interlocuteurs privilégiés des habitants de Bourbon ; la Compagnie des Indes de LAW qui remplaça celle de COLBERT n’en resta pas moins attachée au système de l’exclusif et continua de se déclarer tout à fait décidée de faire respecter ses droits. Le Garde Magasin continuait donc d’être officiellement le point de passage obligé de toutes les marchandises qui étaient débarquées ou embarquées.

Le Conseil Provincial de l’île dut même accepter, le 23 Novembre 1718, de répondre favorablement à une demande expresse du Sieur DESFORGES, Directeur de la Compagnie qui s’offusquait de voir débarquer du vaisseau, « LA COMTESSE DE PONCHARTRIN » de ST MALO, des marchandises destinées à des particuliers ; ce dernier exigea donc et obtint qu’un dixième des marchandises soit prélevé au profit de son employeur, en raison de son privilège. On peut donc considérer que les gardes magasins qui assurèrent les perceptions en nature sur des produits destinés à des particuliers furent les premiers employés du service sédentaire des Douanes.

Par voie de conséquence, il faut admettre que le fait de verser par l’intermédiaire du garde magasin, un véritable impôt, à l’entrée, a conduit à faire reconnaître implicitement le droit des habitants d’importer les marchandises de leur choix hors du monopole de la Compagnie. Cette Ordonnance fut le premier acte qui établit un véritable droit payable en nature au profit de la Compagnie.

Même si elle présentait un caractère exceptionnel, cette décision d’ordre purement douanier mérita d’être considérée comme marquant l’ouverture d’une nouvelle période plus libérale bien que, jamais, le principe du privilège de la Compagnie n’ait été remis en cause.

Quoiqu’il en soit, les habitants de Bourbon souffrirent beaucoup de l’interdiction qui leur était faite de n’avoir à échanger avec les équipages des navires que des produits frais de leur agriculture sans jamais pouvoir faire de négoce réel ; les doléances présentées, en leur nom, par le Père BERNARDIN, Commandant de Bourbon, ne furent en effet jamais retenues par les Administrateurs de la Compagnie.

Il ne restait donc au colon pour vivre et améliorer son ordinaire qu’à se livrer, la nuit venue, à quelques actes de contrebande au nez et à la barbe du Garde Magasin.

Toutefois, afin de maintenir son privilège, la Compagnie fit une priorité de la surveillance des rades de l’île. Le contrôle des embarquements et des débarquements, qu’assure actuellement le service des Brigades, incomba alors aux soldats venus d’Europe et à la Milice créée la même année. La surveillance fut exercée par une garde de bord de mer, composée le jour de soldats de la Milice et relevée le soir par des habitants astreints à ce service.

Un règlement de la Compagnie du 29 Juillet1727 organisa cette surveillance, confirma l’existence de trois magasins généraux et la présence obligatoire des gardes à St Denis, Ste Suzanne et St Paul. Les gardes magasins, teneurs de livres et commis qui y furent affectés allaient percevoir une solde allant de750 à 2000 livres avec un supplément en vin et eau de vie . Mais surtout, chacun se devait de faire respecter aux capitaines des navires l’interdiction formelle de mouiller ailleurs que devant le corps de garde de la Douane.

Une note adressée au corps de garde de St Paul traduisait bien le souci de la Compagnie d’empêcher tout déversement frauduleux. Ainsi, le caporal BONSECOURS, préposé au bord de mer fut avisé, que les agents SALVADOR et RAMBRADA, malabars, seraient désormais désignés comme préposés à la visite des coffres et paquets et ne pourraient rien laisser entrer sans billet dans le magasin hormis les hardes et les effets des particuliers ; BONSECOURS devait même leur prêter main forte, le cas échéant.

Aucune pirogue ne pouvait sortir la nuit ; celles qui venaient des vaisseaux étaient tenues d’accoster devant le corps de garde. De même, lorsque les commis malabars visitaient une personne, un homme de garde devait être présent au cours du contrôle.SALVADOR et RAMBRADA furent les plus anciens agents connus qui ont été chargés de la visite des marchandises ; le caporal BONSECOURS devint en quelque sorte le premier chef de poste de Douane dont le nom soit resté.

La Compagnie alla même jusqu’à édicter,en 1739, un règlement dans lequel on ne pouvait autoriser l’arrivée d’un bateau en rade de St Denis que si au moins, six fusilliers, leur caporal ainsi que deux habitants de St Denis et de St Paul étaient montés préalablement à bord. Tout était prévu : le marquage des marchandises et même la rétribution des dénonciations qui s’effectuaient d’ordinaire à la porte des églises à l’issue de la messe paroissiale.

La politique commerciale de Mahe de Labourdonnais ou l’autorisation de commercer désormais d’Inde en Inde (1742-1769)

L’idée maîtresse de MAHE DE LABOURDONNAIS fut sans conteste de remodeler le visage de BOURBON (Réunion) et de l’ISLE DE FRANCE (Maurice) pour faire entrer les deux îles dans une véritable politique de l’Océan Indien. Certes, Bourbon fit rapidement les frais de cette politique en perdant sa prééminence au profit de l’île sœur mais, objectivement, pourquoi le Gouverneur Général n’aurait-il pas accordé, comme ce fut le cas, une priorité à l’Isle de France ?

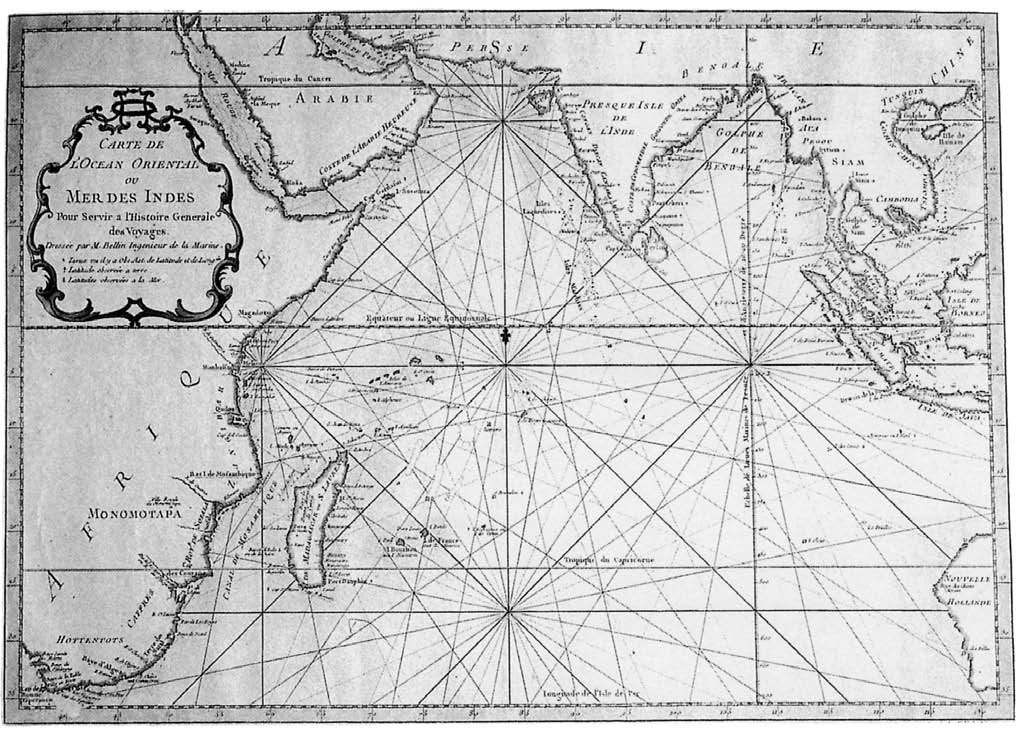

Il suffit, pour le comprendre, de suivre un voyage à l’aller des navires de la Compagnie dans l’Océan Indien pendant l’été boréal (Avril à Septembre). MAHE DELABOURDONNAIS le savait ; depuis l’âge de dix ans, il avait sillonné, comme mousse, les mers du Sud ; en prison à la Bastille, il dessinera encore de mémoire avec des moyens de fortune cette carte de l’Océan Indien.

Il n’a jamais perdu de vue qu’après avoir passé la pointe de l’Afrique, les quarantièmes rugissants portent le navire vers l’est entre le 36° et 40° parallèle Sud jusqu’à hauteur de Rodrigues. Le choix est simple alors pour le capitaine ; soit le bateau pour l’Inde continue sa route au nord, soit il profite des alizés vers l’ouest pour se rabattre sur le nord des Mascareignes et atteindre l’Isle de France qui demeure, en raison des vents, une étape incontournable avant Bourbon.

Qui se serait, d’autre part, aventuré dans les baies de St Paul ou de St Denis, considérées par chacun comme dangereuses et où on ne pouvait rien débarquer sans recourir au pont volant qui fut construit par LABOURDONNAIS ou à différentes embarcations peu fiables ? Mais le génie de cet homme fut sans conteste d’avoir obtenu, de la toute puissante Compagnie des Indes, quelques concessions, alors que jusque là, aucune supplique des colons de BOURBON n’avait abouti.

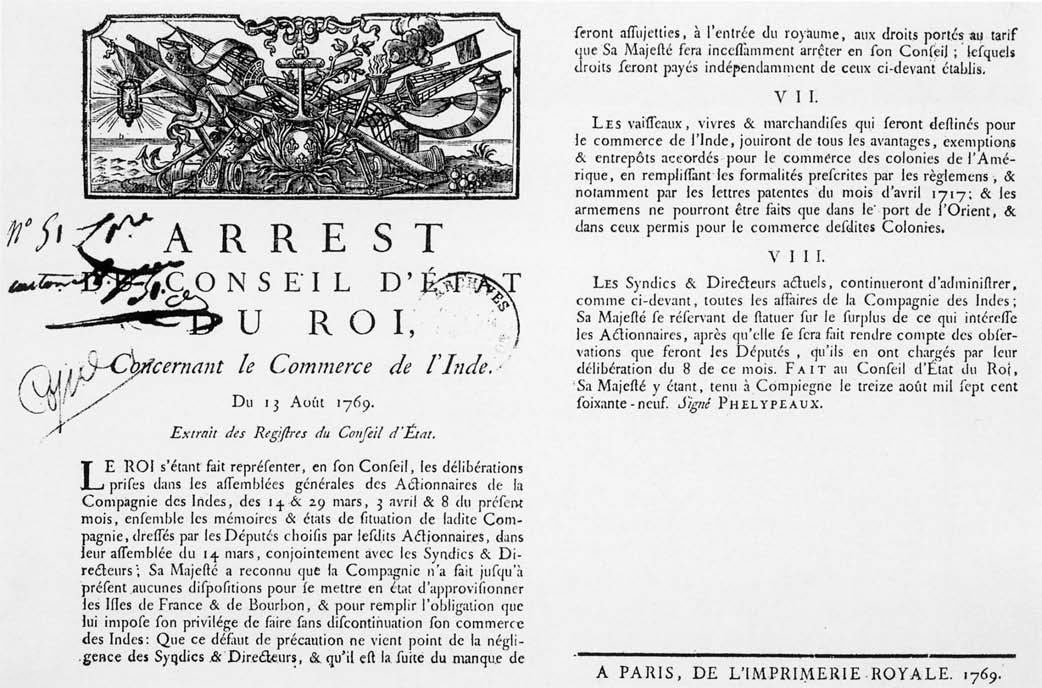

Certes, la Compagnie continuait de se montrer intransigeante sur le maintien de son privilège dans les relations avec l’Europe. Pour ce qui concerne le commerce d’Inde en Inde par contre, elle décida, le 27 Mars1741, de répondre pour une période de six ans (1742-1747) aux soins obligeants de MAHE DE LABOURDONNAIS, en accordant aux colons la faveur de faire du commerce avec les Indes, Madagascar et le Mozambique.

La Compagnie se réservait toutefois l’exclusivité du commerce des boissons, toiles blanches et bleues ; pour les autres marchandises, il ne restait qu’à acquitter un droit d’entrée de 5 % ad valorem payable en nature ; les marchands d’esclaves devaient, quant à eux, régler un droit de 50 livres par tête de noir ou négresse pièce d’inde et de 25 livres pour les négrillons et négrittes au dessous de 5 ans (art. 5 règle-ment du 13 Août 1742).

Chacun aurait souhaité qu’à la faveur de la liberté de commerce qui lui était accordée, le nombre d’armements particuliers augmente. En fait, l’habitant de Bourbon était plus pacotilleur qu’armateur et les résultats escomptés ne se firent pas sentir ; aussi la Compagnie reprit-elle son monopole de négoce lorsqu’elle constata le peu de résultats qui étaient obtenus.

La collecte des droits d’entrée devint donc, sauf exception, la règle générale ; il convenait, dès lors, de mettre en place un service chargé d’en assurer la perception. Pour la première fois, la dénomination de fonctionnaire de la douane apparaissait.

Le règlement précité établit alors à St Denis un agent aux appointements de 700 livres qui fut chargé de la perception des droits d’entrée. Il était prévu en outre qu’une maison soit construite en bord de mer pour servir de bureau de douane. Le nouveau receveur devait s’y établir et y tenir un registre sur lequel il inscrirait chaque jour les quantités et la qualité des effets susceptibles de droits qui seraient obligatoirement déclarés dans les 24 heures. La recette était versée, chaque mois, à la caisse de la Compagnie, auprès du Garde Magasin Général.

A St Denis, le premier bureau de douane était situé entre le Barachois et le pont volant de Labourdonnais c’est à dire en bord de mer en face de l’actuelle préfecture. Le Sieur ROBIN, employé de la Compagnie y exerçait les fonctions de préposé de la douane avec un appointement de 700 livres, une barrique de vin et 30 pots d’eau de vie (valeur 123 livres 20 sous). A St Paul, le Sieur Charles CUVELIER, bourgeois de ce quartier exerçait les mêmes fonctions avec une solde moindre en raison de l’importance plus faible du bureau soient 350 livres, 1/2 barrique de vin et 30 pots d’eau de vie.

Leurs successeurs ne se montrèrent pas toujours à la hauteur de leur tâche. Ainsi, le 3 Juin 1746, le Sieur GOUSSOULIN, fut remercié « parce qu’il tenait mal ses livres, omettait de percevoir les droits et avait assisté à la noce d’un noir faisant compagnie avec des noirs et des négresses ».

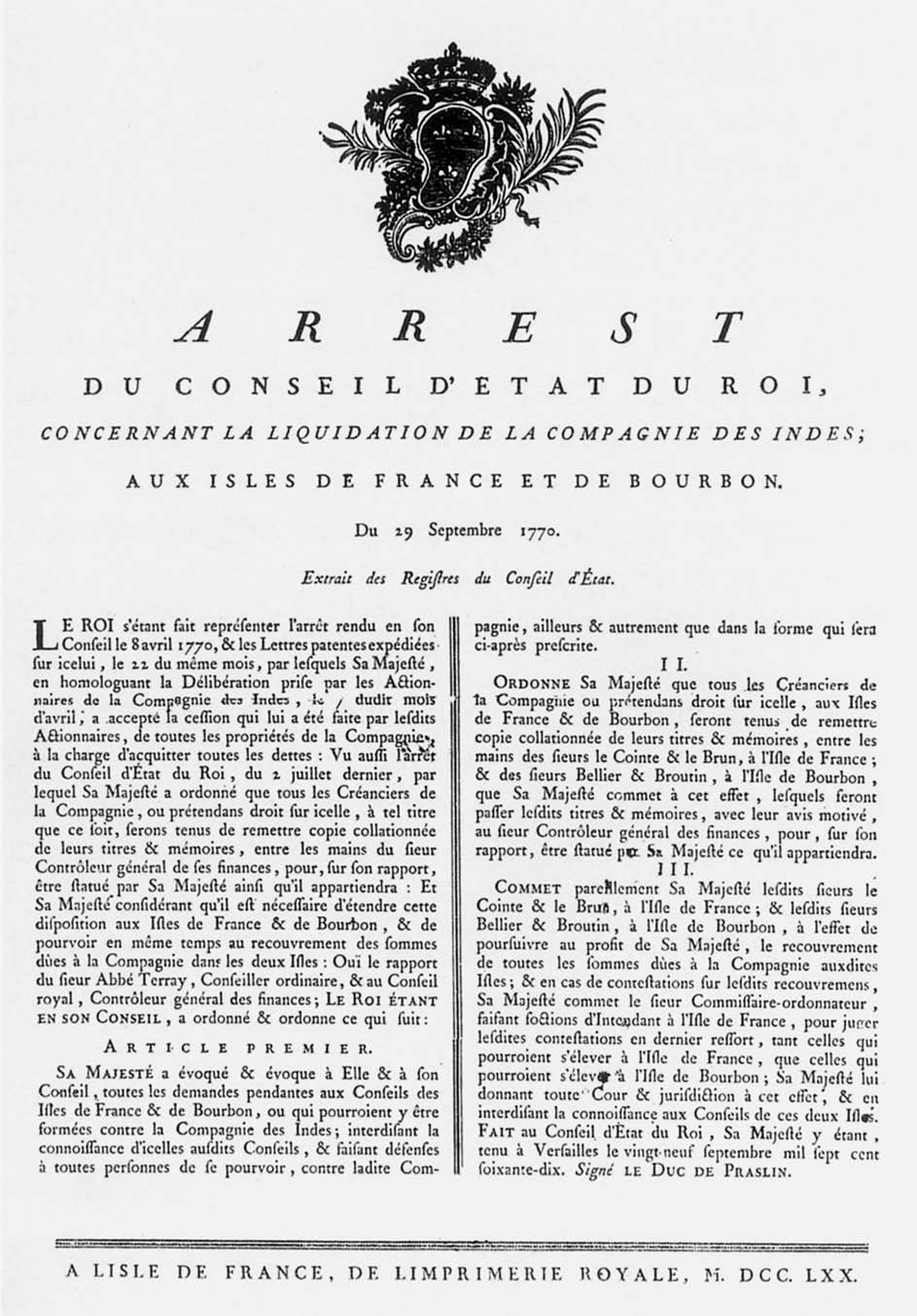

La faillite de la compagnie et les domaines du roi (1741-1771)

La liberté de commerce ne fut jamais accordée totalement par les autorités avant 1769. La Compagnie des Indes y aurait vu un manque à gagner et, en fait, les habitants de Bourbon, bien qu’en partie d’origine Bretonne ou des côtes du Nord de la France, n’eurent jamais la vocation de courir les mers dès qu’ils se trouvèrent dans l’île.

Aussi, lorsque le Pouvoir Royal se vit rétrocéder les îles, à la suite de la faillite de la Compagnie, et qu’il accorda le libre négoce au-delà du Cap de Bonne Espérance mais surtout avec l’Europe, les avantages de cette mesure ne se firent aucunement sentir à Bourbon. La liberté de commerce fut accordée à condition de recourir au pavillon national et d’aborder à LORIENT. Les produits provenant du commerce d’Inde en Inde étaient désormais passibles d’un droit de 6 % sauf pour les articles destinés à l’Europe qui étaient admis en franchise.

Pour assurer cette perception, les receveurs des douanes reçurent le nom de« Receveurs des Droits Domaniaux ». Ils étaient choisis et nommés par l’Intendant. Le bureau des Douanes devenait donc le« Bureau des Domaines du Roi ».

Une correspondance de la Compagnie fait apparaître que l’intendant eut à nommer un remplaçant pour la recette domaniale de St Paul laissée vacante à la suite du décès du Sieur MICHEL. Le Sieur FERY assura ce remplacement mais repartit l’année suivante pour la Métropole.

Le pouvoir Royal ne souhaitait pas malmener les créoles ; il diminua les droits de 6 %à 3 % et en oublia même les dettes qu’ils avaient pu contracter envers la Compagnie. POIVRE, l’Administrateur des deux îles, reçut l’ordre de continuer de percevoir les droits comme auparavant. Il eut même compétence pour juger si les personnes de la recette étaient aptes à continuer d’exercer leurs fonctions.

La prospérité passagère de l’île et la taxation des cafés exportés (1771-1788)

De l’Isle de France où il administrait les deux îles sœurs, l’Administrateur Général POIVRE poursuivit l’œuvre de LA BOURDONNAIS et rappela à BELLECOMBE et CREMONT, intendants à Bourbon que la suprématie de l’île de France devait être maintenue.

Les instructions étaient précises : « je vous prie Messieurs, de ne jamais perdre de vue, dans toutes vos opérations, que l’Isle de Bourbon n’a d’autre objet que d’être la ressource de l’Isle de France pour les subsistances que son sol produit ». L’île Bourbon était devenue le grenier de la Compagnie et le café qui poussait sur ses flancs assurait, depuis 1730, la subsistance des colons qui produisaient et… la richesse de la Compagnie qui imposait ses prix.

Ainsi la livre de café moka achetée 8 sous en 1730, ne fut payée par la Compagnie que 6 sous en 1731, 5 sous en 1738, et 4 sous en 1744. Dans ces conditions, le manque d’enthousiasme des colons, perpétuels endettés, pour développer la culture du café n’a pas de quoi surprendre.

La fin du privilège exclusif de la Compagnie pour acheter, transporter et revendre relança la production du café MOKA de Bourbon qui, évaluée à 1,1 million de livres en 1765, doublera deux ans plus tard. Compte tenu des résultats favorables de la production agricole et du commerce, l’idée d’établir un droit d’un sou à la sortie par livre de café exporté de Bourbon se fit jour.

Certains purent penser que ce droit avait été mis en place pour s’opposer à la flambée des prix (de 7 à 13 F pendant l’année 1766) et à la surproduction (de 700 000 à2 000 000 de livres), d’autres que ce droit allait servir à compléter une subvention déjà allouée pour l’exécution de certains travaux publics.

En fait, il constitua le moyen le plus sûr, compte tenu de la prospérité du moment,de remplir les caisses de la Colonie. Jusqu’en 1781, l’impôt à la sortie de 1 sou puis 2 sous la livre de café fut donc appliqué et perçu par les receveurs des Domaines et leurs « commis établis pour la recette des droits de Douane ». Le produit était versé à la caisse des Trésoriers de la Marine moyennant une rétribution de 5 sous par balle.Le Sieur TABAREAU, receveur à St Denis, assura la rentrée du nouvel impôt ; il en fut de même à St Paul.

Dans les autres quartiers, cette mission incomba aux gardes magasins particuliers qui étaient devenus de simples gérants d’entrepôts depuis la faillite de la Compagnie. Aucun embarquement direct ne pouvait s’effectuer depuis le lieu même de production du café sans l’autorisation d’un de ces agents ; le cabotage vers le port d’embarquement devait être obligatoirement couvert par une soumission valable pendant quatre mois (règlement local du 31 Décembre1774).

Le négoce du café, source principale de richesses à Bourbon, allait malheureusement péricliter en raison des difficultés climatiques et d’une demande devenue moins forte en Métropole où le consommateur était plus attiré par les productions des Antilles.

Même si la canne à sucre lui assura progressivement certains bénéfices, Bourbon resta totalement dépendante du choix des compagnies maritimes qui préféraient toujours négocier avec l’Isle de France où tout navire, de quelque pavillon qu’il fût, pouvait accoster sans difficulté.

Alain Dagorne