Douane & cinéma : La trace – La vie épique des colporteurs de Savoie.

Dans son édition de mars 1984, la revue professionnelle “La Vie de la douane” évoque pour ses lecteurs la parution d’un film franco-suisse réalisé par Bernard Favre, «La Trace» , sorti en France le 21 décembre 1983. En guise d’introduction à la fiche de présentation de Rémy Scherer, nous reproduisons ci-dessous cette annonce.

L’équipe de rédaction

Synopsis

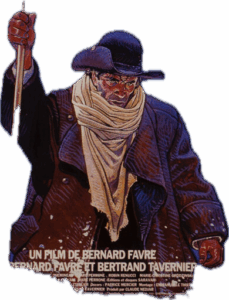

Nous sommes en 1859. Ce film raconte l’histoire de Joseph Extrassiaz dit “le rétréci”, un paysan savoyard qui, afin de subvenir aux besoins de son foyer, la Savoie étant une région très pauvre, devient colporteur durant les longs mois d’hiver avec son mulet et son lourd chargement. Chaque année, à l’automne, il quitte son village de haute montagne pour parcourir le nord de la péninsule italienne afin d’y vendre coton, fils à broder, dentelle et colifichets. Cette année, sa route sera semée d’embûches et de rencontres de tout genre.

1859, la seconde guerre d’indépendance italienne voit s’affronter les armées françaises et piémontaises aux armées de l’empire d’Autriche. Après les victoires de Magenta et de Solferino en juin 1859, Napoléon III, voulant conclure ce conflit, décide de négocier la paix. Le 11 juillet, Napoléon III et François-Joseph se rencontrent à Villafranca di Verona et signent l’armistice. La paix de Zurich est signée en novembre 1859. La Lombardie est réunie au royaume de Piémont – Sardaigne. En reconnaissance, ce dernier signe le 24 mars 1860 le traité de Turin, qui donne la Savoie et Nice à la France.

Septembre 1859, après un dernier adieu à sa femme enceinte, Joseph Extrassiaz charge son mulet et part pour le nord de la péninsule italienne. Il quitte son village de haute Tarentaise, alors dans le royaume de Piémont – Sardaigne, pour rejoindre Aoste, où habite sa sœur. Commence alors un long périple de plusieurs mois. Il traverse pendant l’hiver le Val d’Aoste, le Valais, le Tessin et la Lombardie ravagée par la guerre qui vient de se terminer. Au début du voyage, Joseph perd son mulet avec son chargement, effrayé par des Zouaves déserteurs. Arrivé à Aoste chez sa sœur sans mulet ni marchandise, il parvient néanmoins à s’équiper de nouveau. Le voyage continue, occasionnellement conteur et facteur, il s’arrête de ferme en ferme. Un jour, il rencontre un paysan du Sud qui lui fait découvrir un accordéon. Il retourne au printemps en Savoie retrouver sa femme, ses trois enfants, dont une fille née en son absence. Subjugué par cet accordéon, lors du chemin du retour, il s’en procure un semblable.

À son retour au mois de mai, la Savoie est devenue française et une nouvelle frontière est née. A sa grande surprise, Joseph n’est plus italien, mais français. Les douaniers français lui demandent donc de s’acquitter d’une amende pour fait de contrebande en ayant tenté d’introduire cet accordéon italien sur le sol français.

Le passage de la douane

Production

Les personnages du film parlent les langues des pays traversés : franco-provençal, piémontais, français, italien, allemand. Les personnages savoyards s’expriment notamment dans le dialecte franco-provençal (également appelée arpitan), de Tignes en Tarentaise. Le film fait traverser au spectateur l’Europe et son histoire du milieu du XIXe siècle.

La reconstitution, excellente et sobre, rappelle souvent celle du film de Bertrand Tavernier, « Le Juge et l’Assassin », auquel « La Trace » est souvent comparé. « La Trace », c’est aussi le visage de Richard Berry, alors jeune premier, qui trouve ici un véritable rôle de composition. En s’exprimant durant la plus grande partie du film en langue franco-provençale, on redécouvre cet acteur habitué ensuite aux rôles de flics et d’hommes à poigne. Roublard, malin et déterminé, Joseph doit beaucoup à l’acteur qui trouve dans « La Trace » un de ses rôles les plus marquants et les plus méconnus.

Le film est tourné à Sainte Foy Tarentaise, à Aoste et dans la brumeuse plaine du Pô. Il a réalisé 418 536 entrées et a obtenu une nomination au César du meilleur premier film.

Fiche technique

• Titre : La Trace.

• Réalisation : Bernard Favre.

• Scénario : Bernard Favre et Bertrand Tavernier.

• Production : Bernard-P. Guiremand, Claude Nedjar et Bertrand Tavernier.

• Musique : Marc Perrone et Nicola Piovani.

• Photographie : Jean-Francis Gondre.

• Montage : Emmanuelle Thibault.

• Décors : Patrice Mercier.

• Format : Couleurs, 35 mm, son Dolby.

• Genre : comédie dramatique.

• Durée : 103 minutes.

Distribution

• Richard Berry : Joseph Extrassiaz.

• Bérangère Bonvoisin : sa femme.

• Sophie Chemineau : sa sœur.

• Robin Renucci : le travailleur émigré.

• Roger Jendly : le colporteur d’images pieuses.

• Jeane Manson : la femme du Carnaval.

• Philippe Krümm : le vendeur d’accordéon.

• Philippe du Janerand : le guide.

Rémy Scherer