Dédouaner les mots : autoportraits croisés de Florian Rodari et Jean-Claude Tardif

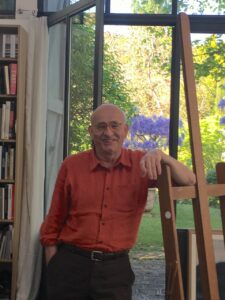

Copyright E. Ghysels (Florian Rodari) / Isabelle Rebreyend (Jean-Claude Tardif)

« D’ordinaire, l’éditeur n’écrit pas en vue d’être publié. Il travaille plutôt avec les mots des autres. Il les lit, les relit, les approuve, les diffuse. Il arrive pourtant que ce médiateur se fasse auteur et qu’il prenne la parole publiquement en tant qu’éditeur sur des questions liées à son métier : c’est ce que je désigne comme le discours d’éditeurs. » (1).

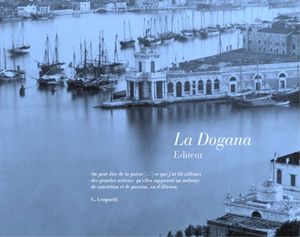

Dans son essai intitulé « Être éditeur » (2024), Anthony Glinoer recense les métaphores et périphrases choisies par les intéressés pour décrire leur activité de publication et mise en vente d’une œuvre artistique : « Passeur » (Hubert Nyssen) (2), « défricheur d’idées » (Yves Michel) (3), « chef d’orchestre » (Robert Laffont) (4)… Alors que Hubert Nyssen compare l’activité éditoriale à un art du « tissage » (5) « pour expliquer comment le texte et sa mise en forme dans le livre produisent ensemble les “avatars du sens” » (6), les contributeurs du catalogue intitulé « Un visa donné à la parole » (7), publié en 2011 pour célébrer les trente ans des éditions La Dogana (1981), ont choisi de filer, avec humour mais non sans motif, la métaphore du « dédouanement » en opposant au « littérateur de contrebande » (8) campé par Edmond Werdet dans ses « Souvenirs de la vie littéraire » (1879) la figure de l’éditeur douanier.

*

En effet, dans sa présentation malicieusement intitulée « Déclaration pas tout à fait en règle », Florian Rodari, conservateur, écrivain, ancien directeur de La Revue de Belles-Lettres et cofondateur des éditions La Dogana, motive ainsi le choix de ce curieux nom de baptême pour une maison d’édition spécialisée dans la poésie :

« La dogana signifie, en italien, la douane. À mes yeux, lieu de transit plus que de contrôle (on rappellera qu’on est en Suisse et dans une Europe apparemment pacifiée), favorable aux échanges et qui accorde littéralement un visa à la parole, La Dogana avait l’ambition, on l’a dit, de mieux faire connaître les poètes de Suisse romande en France, comme elle s’efforçait de diffuser l’œuvre de poètes français qui n’ont pas encore pu se faire entendre à l’intérieur de nos frontières. » (9)

Copyright AHAD

Le “théorique képi fleuri d’étoiles” (Jacques Réda) de Florian Rodari

Tandis que Florian Rodari est portraituré par l’écrivain Jacques Réda en éditeur-douanier appliquant un « coup de tampon » aux œuvres poétiques « sous un théorique képi fleuri d’étoiles » (10), la « double vie » de Jean-Claude Tardif, douanier-poète et revuiste a été présentée par le photographe Thierry Bouët dans sa série de portraits publiée dans le Figaro Magazine en 2024 de la manière suivante :

« Il est contrôleur principal des douanes au Havre et poète. La journée, il veille au respect des législations internationales et inspecte les entrepôts. Le soir, il écrit des vers. La majorité de ses collègues ignore sa vie d’auteur. Il a pourtant publié une trentaine de livres et dirige la revue de poésie A l’Index. Ne dormir que cinq heures par nuit lui permet d’avoir deux vies, ou plutôt trois. Son bonheur tient à sa femme, ses enfants et ses petits-enfants. “Une vie comme tout le monde”. » (11)

Copyright Thierry Bouët

C’est ce « discours d’éditeurs » (12) qui intéresse ici « la douane littéraire », pour tenter de comprendre, à travers les autoportraits croisés de Florian Rodari et Jean-Claude Tardif, en quoi le travail de médiation de l’éditeur et du revuiste, qui rend possible la parole d’autrui, se rapproche de l’activité douanière.

Espèce, origine et valeur de la parole poétique

« Qu’ai-je à déclarer, sinon peut-être ceci que je n’ai jamais vraiment imaginé de devenir éditeur. Et si l’on prétend parfois aujourd’hui que je le suis devenu, cela s’est fait, je crois, dans mon dos. En revanche j’ai toujours aimé les livres, j’ai aimé les toucher, considérer leur enveloppe extérieure, leur format, évaluer la justesse du rapport sauvegardé par le fabricant entre le contenant et le contenu. Dans la bibliothèque de mes parents, dans celles de certains amateurs proches, en classe, sur les rayons des premiers libraires fréquentés, leur secret plat, mince ou plus épais, allongé, refermé, me retenait. Je les considérais d’abord comme de possibles architectures, porches ou portes s’ouvrant sur un monde inconnu […] » (13).

Voici comment Florian Rodari décrit les prémices de son cheminement vers le bâtiment vénitien de la douane de mer, nom et visuel des éditions La Dogana, qui inspirent à l’écrivain Alain Madeleine-Perdrillat les réflexions suivantes : « Je repense à ce mot “Dogana”, qui sonne si gravement et dont les multiples échos brouillent toutes les pistes, sauf une, qui est celle de la poésie : pas une vraie douane donc, comme on en voit aux frontières, mais, en Italie bien sûr, non loin de la mer, un péage désaffecté, très propre aux rêves d’évasion, et puis l’Orient aussi puisque la douane, c’est le même mot que le divan, ce qui nous ramène à la poésie. ». (14) Au frontispice de la maison d’édition et en filigrane de son visuel est en effet inscrite la belle formule de Giacomo Leopardi : « On peut dire de la poésie […] ce que j’ai dit ailleurs des grandes actions : qu’elles supposent un mélange de conviction et de passion, ou d’illusion ».

*

C’est précisément ce besoin de poésie, considérée par Florian Rodari comme « une des rares paroles à la fois légère, durable et nécessaire » (15) que Jean-Claude Tardif exprime dans la revue baptisée « A l’Index », au fil de ses éditoriaux intitulés « Au doigt & à l’œil », défendant inlassablement l’exigence d’une voix hétérodoxe quand « les mots et le Monde s’assombrissent » (16) :

« La poésie est sans doute aussi ancienne que l’homme, elle en est, dirais-je, consubstantielle. Un Monde “dépoétisé” (navré pour le néologisme) comme désacralisé sans spiritualité serait très vite invivable selon moi (nous sommes peut-être en train d’en voir les prémices). Il est donc, autant que faire se peut (et si j’y contribue le moindrement, j’en suis heureux) temps de préserver ces espaces qui nous permettent encore de respirer. De ne pas acquiescer à cette “castration mentale” dont parlait déjà mon ami Bernard Noël dans les années 90. Pour cela il faut préserver les passages, créer des sentes, aménager des chemins de traverses (la Poésie, les Littératures et la Lecture en font partie. Mais il en est d’autres bien sûr : musique, peinture…) pour tenter, en dépit de tout (et de certains), non seulement de rester vivant à soi-même et aux autres, mais de le revendiquer. Faire vivre les langues, les textes et les imaginaires, est sans doute l’une des pistes possibles pour ne pas nous perdre, abdiquer. C’est ce que m’ont enseigné mes amis, ceux qui furent passeurs envers moi et avant moi. Ce legs, leur legs, j’essaie simplement et humblement depuis maintenant près de 40 ans, de le prolonger, de l’entretenir. Et ce faisant, pourquoi non, même si cela peut faire sourire quelques esprits forts, essayer de “vivre en poésie” comme l’écrivait et le revendiquait un autre ami : Eugène Guillevic.

Cela explique peut-être, en partie, que la nécessité de créer une revue me soit apparue assez tôt. Il me semblait – je le pense toujours – que la Poésie était/est avant tout partage, échange… J’ai eu la chance lorsque j’ai commencé à écrire, au milieu des années 80, de rencontrer des poètes (Guillevic, Kenneth White, Werner Lambersy et quelques autres) qui m’ont encouragé, reçu, sont devenus pour certains mes amis. À l’époque les revues (papier) je ne les conçois, aujourd’hui encore que sous cette forme, car elles impliquent un risque, étaient plus nombreuses. Elles étaient les lieux de passages obligés de tout jeune écrivant qui voulait rôder sa plume. Espaces en mouvement à l’instar des poèmes qu’on y lisait et qui permettaient bien souvent de se projeter vers l’autre, vers l’ailleurs. Je me souviens de mon plaisir quand je lisais adolescent, Poésie 1 de Marcel Jullian. Je rêvais d’y voir figurer, un jour, un de mes poèmes. (Quelques-uns y furent imprimés bien des années plus tard). Il y avait dans ces « espaces d’écrits » autant d’exigence que de bienveillance (on n’y publiait pas tout mais on y accompagnait souvent les “néophytes en écriture” de mon espèce.) Dès 1988 j’ai donc créé, avec mes amis Hervé Delabarre, proche du Groupe Surréaliste, ami d’André Breton et André Prodhomme qui participait au groupe « Poésie pour vivre », la revue “Le nouveau marronnier”, clin d’œil à un livre de Jacques Brenner paru chez Grasset : “Les lumières de Paris”. Des poètes de renom comme L.S.Senghor, Guillevic, Pierre Torreilles et Michel Deguy y côtoyèrent des jeunes poètes tout au long des huit numéros . Vingt ans plus tard, ou peu s’en faut (1999) je lançais – écho papier aux Rencontres-Lectures du “Livre à Dire” que j’animais alors (1997/2012) – la revue “À l’Index”. Au sommaire du premier numéro figuraient des textes et poèmes d’amis : Werner Lambersy, Bernard Noël, René Depestre…

Ces diverses activités me sont toujours apparues comme complémentaires pour les raisons que je tente d’expliquer ci-dessus, mais également parce qu’elles m’ont enrichi – moi et mon écriture – amicalement spirituellement, poétiquement (quoi de plus essentiels que ces souvenirs créés qui m’ont aidé, m’aident encore aujourd’hui face à un quotidien, une actualité, qui me laissent pour le moins songeur. De plus, elles ont permis, je crois, à un certain nombre de jeunes auteurs et autrices de fourbir leurs encres.

Un revuiste est pour moi, un immobile qui voyage ou un vagabond qui lit, mais finalement n’est-ce pas la même chose ! même reflet qui se ferait multiple au gré des textes (poèmes) rencontrés. »

Si le brigadier des douanes Jules-François Agostini surnommait ses collègues « Les debout » dans son recueil poétique éponyme (1902), afin de les distinguer de « l’assis », ce « plumitif courbant l’échine », on pourrait également les qualifier, à l’instar de la définition du « revuiste » proposée par Jean-Claude Tardif, de « passeurs immobiles ».

Déclarations sommaires

« Parce qu’il a pour fonction principale d’amener un texte vers un lectorat, l’éditeur se tient dans un constant mais instable équilibre entre politique de l’offre et politique de la demande, entre audace et opportunisme, entre la création et son commerce » (17). Selon Anthony Glinoer, cette « ambivalence » du métier d’éditeur est inscrite « dans le mot qui le désigne. Il est d’origine ancienne : le latin employait le terme “edere” au sens de “mettre au jour”, “publier un texte”. On rencontrait aussi “publicare” pour “livrer au public”. » (18).

Dans cette balance commerciale de l’activité éditoriale, comment s’opère la mise en libre pratique du « flux » de la parole en « espace d’écrits » selon le beau sous-titre de la revue « À l’Index » ?

Florian Rodari décrit ces formalités du dédouanement éditorial de la manière suivante : « Proust alité, insomniaque, notant les éclairs de son esprit en alerte sur de petits feuillets épars de toutes dimensions, ébauchant ses célèbres périodes sur la page étroite de hauts carnets incommodes, Ungaretti, sous le feu des obus de la guerre du Carso, Mandelstam pour échapper à la curiosité de la censure stalinienne, transcrivant leurs poèmes sur les rares bouts de papier qu’ils trouvaient à portée de main, revers de facture, cartes à jouer, papiers à cigarettes, emballage de munitions : ces extrêmes, obscures révoltes de la parole menacée se prononcent en quelque lieu, en quelque instant que ce soit, aucune volonté ne peut s’opposer à la marche opiniâtre qui les conduit. Quand donc un naufragé s’est-il préoccupé de la taille et de la qualité du matériau sur lequel il grave son message avant de le lâcher à l’inconnu ?

Certes, si l’on admet que l’écrivain n’a pas à se soucier du format du papier qui reçoit la course vagabonde de ses idées ou de ses émotions, il vient pourtant un moment où l’on ressent le besoin d’une trêve pour cette turbulence, d’un refuge pour cette parole sans feu ni lieu : et le lit où l’on obtiendra de coucher de force l’infatigable voyageuse, ce ne peut être que le livre. » (19)

Jean-Claude Tardif régule de façon identique le flux des mots au sein de la revue « À l’Index », en apposant le « visa » de « parole poétique » sur les textes que son ami Jacques Boise persiste à qualifier de simples « notes », déclarations sommaires sous forme de glyphes et feuillets déposées par le « passant » « sur une table, un buffet », autant de guichets pour les formalités d’enregistrement de la parole diligentées par le « passeur » (20).

*

Bon à enlever

Comme le rappelle Anthony Glinoer, « L’éditeur est, depuis deux siècles au moins, le médiateur central de l’économie du livre en France parce qu’il intervient dans la forme, dans le sens et, on va le voir, dans la valeur attribués à un texte devenu livre » (21). De même Jacques Réda affirme que « les textes, contrôlés par des préposés attentifs et compétents, peuvent circuler entre tous les pays malgré les lois de l’indifférence » (22). Mais qu’est-ce qui fonde cette « compétence » des douaniers-éditeurs à réguler efficacement le flux de la parole ?

Selon Jean-Claude Tardif, « Les langues, les mots qui les constituent, sont des lieux de transmissions par excellence. Ils/elles font passer du sensible, de la connaissance ; permettent tous les combats en vu d’exhausser l’Homme, de le porter au plus haut de lui-même. C’est par la parole (orale ou écrite) que nous nous définissons, nous donnons à voir au Monde, le circonscrivons. Les êtres (et les choses) n’existent que nommés. En cela la Poésie est, me semble-t-il, un vecteur premier car non contente d’utiliser les mots, elle les grandit, les libère d’eux-mêmes en leur donnant une plus-value (d’image, de symbolique voire une charge initiatique). Elle trouble les frontières, les dépasse sans les abolir ; chaque langue gardant ses « irréductibles », ses idiomes, etc. Les langues et les littératures qui en sont les fruits, sont des pays avec leurs particularismes, mais aussi des contrées qui ne demandent qu’à s’ouvrir pour s’enrichir de et par l’autre. D’où l’importance de la traduction qui pour moi est essentielle. Pas d’une traduction plaquée (elle est impossible) mais d’une traduction émancipée, que je qualifierais de “libre échange”. C’est l’une des raisons pour laquelle je crois que seul un poète peut traduire un autre poète dans sa “liberté” de parole, de ton ; dans la mise en perspective d’un imaginaire répondant à un autre imaginaire (le terme imaginaire s’étendant ici dans son acception étymologique). »

Florian Rodari ne dit pas autre chose lorsqu’il affirme : « Dès lors, ceux qui entreprennent de bâtir ces petits postes-frontières que sont les livres ont à connaître la langue et les usages des deux pays dont ils assument le transit : eux, qui entendent faire rentrer dans la page un flux dont la nature s’exalte précisément à refuser tout repos, chercheront un moyen de l’apprivoiser coûte que coûte et de ramener à une mesure optique implacable cette métrique respiratoire en perpétuelle sédition. Or, devant cette énergie sans discipline, errante, les imprimeurs au service des éditeurs – nommés nouveaux commis de barrière – tenteront d’abord de lui façonner un caractère, de la revêtir d’un corps, de la nouer en ligatures ; ils la retiendront quelque temps pour justification, puis, se souvenant du petit moteur qui l’entraîne, ils l’inscriront dans le registre de la page, la dresseront en colonnes, lui assigneront de l’espace, des marges, du blanc même, enfin la scelleront en capitales ou l’inclineront dans l’italique. Ainsi ourdiront-ils le resserrement de la parole, originellement déployée, en lignes parallèles d’égale longueur, afin qu’apparaisse, à force de va-et-vient répétés, la trame visible d’un sens. » (23).

Jean-Claude Tardif et Florian Rodari se font ainsi l’écho des propos tenus au XVIe siècle par Henri II Estienne, fils de l’imprimeur Robert Estienne, qui regrettait que « la plupart des imprimeurs [soient] éloignés du talent que leur art demande ou plutôt exige » en faisant mine de s’interroger : « Les livres peuvent-ils être imprimés comme il convient, si l’imprimeur n’a aucun commerce avec les Muses ? » (24).

Derrière ces images associées aux métiers d’éditeur et de revuiste apparaissent en filigrane de belles rencontres, des amitiés nouées au sein d’une « communauté sans nom ni manifeste » selon la formule d’Alain Madeleine-Perdrillat (25), qui font écho à la devise de l’Organisation Mondiale des Douanes : « Les frontières séparent, les douanes rapprochent »… c’est peut-être cela « l’esprit des douaniers ».

Kevin Mills

Remerciements :

Merci à Florian Rodari et Jean-Claude Tardif de s’être aimablement livrés à l’exercice de l’autoportrait

Merci aux éditions « La Dogana » et à la revue « À l’Index » d’avoir aimablement autorisé la reproduction des extraits et visuels* qui précèdent

Merci à Eric Ghysels d’avoir aimablement autorisé la reproduction de sa photographie de Florian Rodari

Merci à Thierry Bouët d’avoir aimablement autorisé la reproduction de ses deux photographies de Jean-Claude Tardif publiées dans les portraits intitulés « Double face » dans le supplément du Figaro Magazine « Madame Figaro » n°24960 et 24961 des 22 et 23 novembre 2024, p. 82

Notes :

1) Anthony Glinoer, Être éditeur, Éditions L’échappée, collection Le peuple du livre, 2024, p. 79

2) Hubert Nyssen, La Sagesse de l’éditeur, L’œil neuf éditions, 2006

3) Yves Michel, Le Périple d’un défricheur d’idées, Éditions Le Souffle d’Or, 2003

4) Robert Laffont, Léger étonnement avant le saut, Éditions Robert Laffont, 1996

5) Hubert Nyssen, Du texte au livre, les avatars du sens, Nathan, 1993, repris chez Armand Colin, 2005

6) Anthony Glinoer, Être éditeur, op. cit., p. 139

7) Collectif, Un visa donné à la parole – Trente ans d’édition, La Dogana, 2011, p. 15

8) Cité par Anthony Glinoer, Être éditeur, op. cit., p. 115

9) Florian Rodari, « Déclaration pas tout à fait en règle » in Un visa donné à la parole – Trente ans d’édition, op. cit., p. 15

10) Jacques Réda, « Sans titre et sans frontière » in Un visa donné à la parole – Trente ans d’édition, op. cit., p. 69

11) Reportage d’Anne-Laure Pineau et Thierry Bouët, Portraits intitulés « Double face » dans le supplément du Figaro Magazine « Madame Figaro » n°24960 et 24961 des 22 et 23 novembre 2024, p. 82

12) Anthony Glinoer, Être éditeur, op. cit., p. 79

13) Florian Rodari, « Déclaration pas tout à fait en règle » in Un visa donné à la parole – Trente ans d’édition, op. cit., p. 11

14) Alain Madeleine-Perdrillat, « Une même et grande attention » in Un visa donné à la parole – Trente ans d’édition, op. cit., p. 87

15) Florian Rodari, « Déclaration pas tout à fait en règle » in Un visa donné à la parole – Trente ans d’édition, op. cit., p. 15

16) Jean-Claude Tardif, « Au doigt & à l’oeil, À quoi bon ? À quoi sert-il ? » in « À l’Index, espace d’écrits » n° 51, 2025, p. 5

17) Anthony Glinoer, Être éditeur, op. cit., quatrième de couverture

18) Ibid, p. 10

19) Florian Rodari, « Déclaration pas tout à fait en règle » in Un visa donné à la parole – Trente ans d’édition, op. cit., p. 16

20) Jean-Claude Tardif, « Vous avez dit boise ? » in Jacques Boise, Les mots du passant, « À L’index, espace d’écrits » n°50, collection Empreintes, 2025, p. 7

21) Anthony Glinoer, Être éditeur, op. cit., p. 14

22) Jacques Réda, « Sans titre et sans frontière » in Un visa donné à la parole – Trente ans d’édition, op. cit., p. 69

23) Florian Rodari, « Déclaration pas tout à fait en règle » in Un visa donné à la parole – Trente ans d’édition, op. cit., p. 16-17

24) Cité par Anthony Glinoer, Être éditeur, op. cit., p. 87

25) Alain Madeleine-Perdrillat, « Une même et grande attention » in Un visa donné à la parole – Trente ans d’édition, op. cit., p. 85