Les employés de la direction régionale des fermes générales de Nantes à la fin du XVIIIe siècle

Université de Nantes

mémoire de maitrise

Par benoit leaute (1983)

En 1726, après les désastres de la fin du Grand Règne et les troubles financiers de la Régence, la Ferme Générale prit définitivement corps et devint, avec le bail Cariiez « une des institutions les plus caractéristiques des finances françaises au XVII le siècle » (1).

Elle assurait ainsi la perception des gabelles, traites, aides et droits sur les domaines, auxquels s’adjoignit en 1730 la ferme du tabac. Abhorrée par certains, justifiée par d’autres, elle prit une part croissante dans les revenus de la royauté, développant pour collecter et conserver ces impôts indirects, un puissant dispositif administratif et répressif.

C’est ainsi que l’ensemble du pays se trouvait quadrillé au milieu du XVIIIe siècle par 228 directions provinciales (42 pour les gabelles, traites et tabac; 156 pour les aides; 30 pour les domaines) qui employaient près de 30 000 préposés et cadres.

Les missions imparties : percevoir et réprimer

Les traites

« On comprend également sous la dénomination des droits de traite, les droits exigés à l’entrée et à la sertie du royaume; et ceux qui sont établis sur la ligne de séparation de certaines provinces; et les droits appelés locaux, qui tantôt forment une addition aux droits généraux d’entrée et de sortie, et tantôt en sont le simple remplacement ». (2)

Cette définition fournie par Necker, nous fait entrevoir l’extrême complexité du système douanier qui, avec la diversité des poids et mesures entravait tout le commerce de l’Ancien Régime.

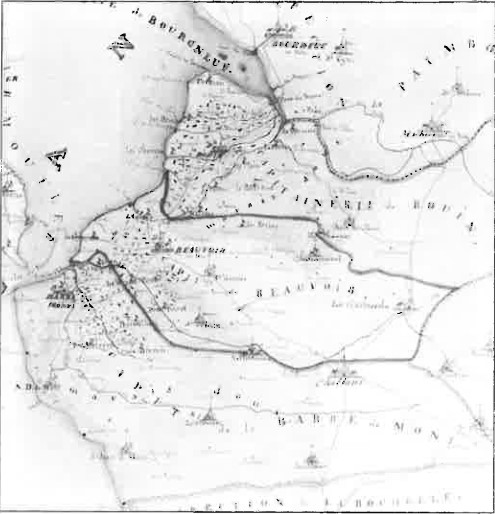

La direction de Nantes offrait à elle seule en la matière un échantillon complet de ces bigarrures fiscales. Elle comprenait en effet une fraction de la Bretagne, province réputée étrangère, où régnait une grande confusion des principes et des règlements; et une frange du Bas Poitou qui relevait de l’Etendue des Cinq Grosses Fermes, unifiées par Colbert en 1667. Le tout accentué par le statut particulier des Marches Communes.

Un revenu important lié au commerce nantais

« L’incroyable vitalité du négoce » nantais au XVIII° siècle qui reposait sur le commerce des Isles en droiture ou, triangulaire avec la Traite, assurait, à lui seul par l’importance des droits perçus, une place prépondérante aux traites dans la recette générale des Fermes de la direction. Il suffit pour s’en persuader de savoir qu’elles représentaient plus de 1 700 000 livres de produit brut en 1783; et de remarquer l’extrême diligence avec laquelle le fermier général Lallemand de Betz détaillait ce commerce dès 1717, dans son procès verbal de tournée.

Par le fait même, ces revenus étaient soumis aux fluctuations conjoncturelles du mouvement portuaire. La courbe des produits bruts de la Prévôté de Nantes entre 1762 et 1784 épouse parfaitement celle de l’armement et de l’arrivée des navires pour la même période.

On y note la chute occasionnée par la guerre d’Indépendance Américaine. Mais sur l’ensemble du siècle c’est un important mouvement ascendant qui prévaut, auquel, les Fermes Générales se devaient d’adapter leurs structures; comme le révèle une délibération de la Compagnie du 23 septembre 1784: « Les différentes opérations qu’occasionnent les grands commerces de l’Inde, des colonies françaises, de Guinée, de la pêche, du cabotage par navire et de l’étranger se sont multipliées à un tel point qu’il n’est plus possible au receveur (de la Prévôté) de veiller à toutes les parties d’une régie aussi vive et nombreuse dans les expéditions que considérable dans les produits ».

Les droits perçus

– Les droits anciens perçus par les ducs de Bretagne :

– la Prévôté tout d’abord qui donnait son nom au bureau des traites de Nantes. Elle était « la continuation directe des droits perçus jadis pour le comte de Nantes par le prévôt, en même temps chargé de la police » et se percevait « sur toutes les marchandises venant de la mer ou montées en vaisseaux par devant St-Nazaire pour baisser à la mer suivant une pancarte du 25 juin 1565 »;

– le droit de Brieux, le plus ancien connu puisqu’il remontait au XIIe siècle, était levé « sur tous les vaisseaux qui entrent et sortent à proportion de leur charge ou contenance ».

– les « nouveaux » droits, entendons par là ceux perçus depuis le rattachement de 1532 :

. droits du Domaine d’Occident, établis en 1717, de 1 puis 3% sur les marchandises venant des Isles.

. droit de fret, créé par Fouquet en 1653 <e à raison de 50 sols par tonneau de contenance» et uniquement sur les vaisseaux étrangers.

. droits des Cinq Grosses Fermes bien que ceux-ci « n’ont aucun lieu en Bretagne,…, le Roy ayant fait quelqu’augmentation sur diverses espèces de marchandises par différents arrêts, a ordonné que ces mêmes droits seroient reçus aux entrées du Royaume, même des provinces réputées étrangères » (4). Leur acquittement dispensait de ceux de la Prévoté.

Enfin, un certain nombre de petits droits accessoires étaient venus se greffer sur la pancarte de 1565.

Les formalités douanières

En moyenne, plus de 2 000 navires fréquentaient annuellement Nantes au XVIIIe siècle, embarquant et débarquant plusieurs milliers de tonneaux de marchandises sur lesquelles pesait un régime fiscal complexe abondant en particularismes de toute nature. Les formalités douanières se trouvaient, de plus, compliquées par la configuration du site portuaire et l’évolution des techniques de navigation.

En effet, au XVIe siècle la majeure partie des navires venait mouiller à la Fosse de Nantes. L’augmentation considérable du tonnage des bateaux rendit la remontée de la Loire impossible en raison de l’ensablement et d’un tirant d’eau insuffisant. Force fut donc pour les gros navires de plus de 300 tonneaux qui représentaient à la fin du XVIIIe siècle plus de 64% du tonnage total de s’arrêter à Paimbœuf et pour ceux de 200, 250 tonneaux, à Couéron d’où les marchandises étaient ensuite acheminées sur Nantes par toute une flottille de gabarres et d’allèges.

Suivons les diverses formalités auxquelles une cargaison pouvait avoir à faire face.

Le débarquement

La déclaration d’arrivée

Passé le Trépas de St Nazaire, le capitaine d’un navire nouvellement arrivé disposait d’ un délai de 36 heures pour effectuer la déclaration de son chargement au bureau de la Prévôté. Là, il devait énumérer : «la qualité, le poids, le nombre et la mesure desdites marchandises, le nom du marchand ou du facteur qui les envoye, de celui de la destination, et de représenter leur connoissement » établi au port d’origine. Tous ces renseignements consignés sur un registre, il recevait un permis de décharger et une copie de sa déclaration.

Cette première formalité accomplie, le débarquement de la cargaison pouvait être entamé. Entre temps, le navire avait pu être soumis au contrôle sommaire d’une des nombreuses patrouilles qui sillonnaient la Loire pour empêcher les déversements frauduleux.

Le transvasement s’effectuait « du bord du vaisseau » dans les gabarres en présence des commis des Fermes, appelés visiteurs, du lieu du mouillage. Un ingénieur du port de Bordeaux calculait à la fin de l’Ancien Régime « que le déchargement d’un navire de 500 tonneaux, demandait jusqu’à douze jours pour s’achever ». (5)

La gabarre pleine (elle jaugeait de 30 à 100 tonneaux), son maître recevait un permis de montée des visiteurs et, à la faveur de la marée et des vents, faisait voile sur Nantes.

La pesée

Arrivée à la Fosse, une fois les marchandises déversées sur le quai, au pied des magasins; les opérations de pesée s’effectuaient en présence d’un ou plusieurs visiteurs de la Prévôté. Il convient là encore de remarquer le statut d’exception dont jouissait le port de Nantes; car, comme le note un mémoire de la Compagnie du 5 octobre 1750, «à la différence des autres ports du royaume, les droits s’acquittent sur le certificat de ce visiteur modelé sur la pesée qui se fait dans les magasins particuliers aux poids et par les domestiques des négociants ».

Tout ceci au grand dam de la Ferme Générale qui s’ingéniait à vouloir établir une halle aux poids, fixe.

Le paiement des droits déterminés devait avoir lieu dans un délai de un mois à la recette particulière de la Prévôté. Cependant, une fraction notable du trafic nantais destiné à la réexportation nationale et internationale ou servant de marchandises de traite pour le commerce de Guinée, échappait à la pancarte et/ou aux autres droits.

Elle tombait alors sous le régime de l’entrepôt.

Le régime de l’entrepôt et les acquits à caution

L’entrepôt était considéré par les négociants nantais dans un mémoire de 1778 « comme un asile donné aux marchandises jusqu’à ce que la destination en soit décidée»

En fait, le terme recouvrait selon la nature des produits deux acceptions :

– dans l’une, l’entrepôt était appelé fictif car le négociant stockait dans ses propres chais les marchandises après en avoir préalablement fourni une déclaration détaillée.

Ceux-ci pouvaient à tout moment faire l’objet d’une perquisition de la part des commis de la Ferme. Le transfert des marchandises l’astreignait à de nouvelles formalités. Pour celles expédiées vers les colonies, un simple certificat attestant la sortie de la ville suffisait.

Par contre, pour celles destinées à la réexportation nationale et internationale, il souscrivait à une « procédure de suspension des droits » : l’acquit à caution, ainsi nommé car le soumissionnaire de l’acquit était théoriquement tenu de présenter une personne qui se portait garante. Ce dont, en réalité, on le dispensait quand il était connu des commis de bureau. Cet acte mentionnait la destination, le poids, la qualité et la quantité des marchandises transportées, ainsi que l’itinéraire à emprunter.

Parvenu au terme du voyage, l’acquit devait être retourné au bureau émetteur qui disposait d’un délai de quatre mois pour procéder à sa décharge.

– dans l’autre, l’entrepôt était réel, touchant les marchandises prohibées ou fortement taxées dont la Ferme Générale se réservait la garde exclusive.

De sévères formalités entouraient les cargaisons qui tombaient sous ce régime : « Dès qu’elles sont arrivées, le directeur qui les visite (directeur mis dans ce mémoire pour le terme de visiteur) les fait conduire dans le magasin de l’entrepôt où elles sont sous la clef du fermier et à la garde des commis et d’où elles ne sortent qu’après avoir été visitées et plombées; elles sont ensuite embarquées sur des allèges en présence des commis qui !es accompagnent jusqu’au navire qui doit les conduire à leur destination ». Cinq de ces entrepôts existaient à Nantes en 1785.

Mais dans les deux cas, la durée en était limitée; généralement à un an, exceptionnellement à quatre ans pour le prohibé de Hollande. D’où les plaintes et les récriminations incessantes des négociants qui requéraient un temps de stockage illimité.

Les embarquements

Hormis les cargaisons prohibées objet, comme nous venons de le voir, de contrôles attentifs, les opérations d’embarquement s’avéraient sujettes à une procédure plus simple. Un mémoire de 1783 nous la décrit parfaitement :

« Lorsque nous étions près à en expédier une (gabarre) avec son chargement, nous faisions une déclaration de tout ce qu’elle contenoit; un visiteur venoit les examiner, et l’on nous délivroit ensuite un billet de baissage. Arrivée à Paimboeuf l’on vérifioit soigneusement tous les articles portés en cette déclaration, avant de la verser dans nos navires, les préposés de la ferme mettoient alors leur vu embarqué au dos du billet de baissage et des acquits à caution, que l’on rapportoit au bureau de la prévôté pour opérer notre décharge ». Cependant, le directeur de la Ferme Générale à Nantes prétendait imposer la présence permanente d’un visiteur et une déclaration plus détaillée; d’où la polémique qui s’en suivit. Et comme toujours en pareil cas, tout ceci suscitait de part et d’autre, un abondant épanchement d’encre et d’arguments contradictoires.

La relâche

L’estuaire de la Loire, en particulier le port de Paimbœuf, servait aussi à la relâche de nombreux bâtiments qui ralliaient les pays septentrionaux et la Méditerranée. Les capitaines étaient astreints à signaler au bureau des traites leur itinéraire et la nature de leur cargaison, sous peine de voir leur navire saisi comme fraudeur.

La Ferme Générale, qui craignait en permanence les déversements clandestins, entourait ces bateaux d’incessantes surveillances tout le temps de leur séjour.

La fraude

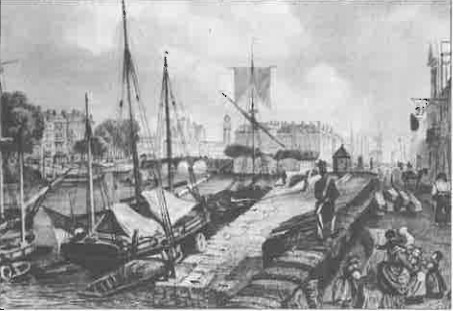

Le port de Nantes. Vue du chantier de construction de la Fosse (Collection des Porta de France dessinés pour le roi en 1776 par Ozanne)

La complexité et la pesanteur des droits de traite, joints à des formalités où la lourdeur égalait la lenteur, offraient, on le comprend fort aisément, maintes occasions fortuites ou non, de fraude.

Les marchands, les négociants et leurs commis, étaient au premier chef l’objet d’une suspicion toute naturelle de la part de la Ferme Générale, étant donné leur antagonisme.

La Compagnie arguant « l’envie de frauder naturelle à tous les marchands contre lesquels il faut être continuellement en garde » à laquelle le négociant ou l’armateur rétorquait que « c’est en vain (qu’il) démontre sa bonne foy et son éloignement pour la fraude, le fermier n’y a aucun égard et l’employé, avide de saisies ne respire que pour trouver des moyens de prendre quelqu’un en contravention »; positions, comme on le voit, difficilement conciliables. Les annales judiciaires de l’Ancien Régime recèlent une pléthore de cas litigieux ou caractérisés de fraude. Extrayons quelques exemples du fonds de la juridiction des traites de Nantes :

– le 9 janvier 1783, les visiteurs du bureau de Paimboeuf, contrôlant le déchargement du navire la Sophie, dont la cargaison appartenait au Sr Drouin négociant à Nantes, constataient un déficit d’un peu plus de cinq barriques d’indigo et de six ballots de coton par rapport aux quantités mentionnées sur le permis de décharger. Ils concluaient donc sur leur procès verbal au déversement clandestin des marchandises manquantes.

Parfois, c’était le cas inverse qui se présentait, Les commis de la Ferme, trouvaient à l’issue des opérations de transbordement un surplus par rapport à la déclaration d’arrivée. C’est ainsi que le 5 février 1783, le sieur Joseph Passenhague, capitaine du Patriote était incriminé de fausse déclaration pour un excédent de 19 caisses aussitôt saisies.

De la même manière, pour le régime de l’entrepôt fictif :

– Le 6 février 1783, les visiteurs du bureau de la Prévôté, perquisitionnant dans les chais de Nicolas Nourry, découvraient plusieurs barils de bœuf salé destinés à la réexportation et non déclarés. Il va de soi que la tentation était grande pour les négociants d’essayer de soustraire une partie des cargaisons aux divers droits, surtout en période d’afflux, lorsque les services de la Ferme Générale étaient plus ou moins débordés. Mais d’un autre côté, une administration pointilleuse et par trop soupçonneuse ne facilitait en rien les opérations du commerce.

La Ferme Générale devait d’autre part faire face à toute une menue contrebande de la part des nombreux matelots et gabariers qui fréquentaient la Loire de Nantes à Paimboeuf. Il était en effet, tout à fait appréciable, pour ces hommes de modeste condition, d’arrondir leurs maigres revenus par la vente clandestine de quelques grammes ou kilos d’indigo, de sucre ou de café. Le même fonds du tribunal des traites nous en livre plusieurs cas :

– Le 3 avril 1783, la brigade de St-Nazaire, patrouillant de nuit, vit une chaloupe « venir du caste de Paimbœuf aborder au Courseau du dit St-Nazaire et mettre à terre un homme », le brigadier relate ensuite l’interpellation de pour quoi nous avons déclaré à ce particulier nos qualités susdistes, et que nous entendions faire la visite du dit sac à quoy (en nous répondant en langue étrangère) il a de suite acquiéssé, et pendant que nous procédions à la visite de ce sac dans lequel nous avons trouvé plusieurs petits sacs contenant sucre, caffé, indigo, nous avons remarqué que le dit particulier avoir profité de l’obscurité de la nuit et s’étoit évadé »

– Le 14 septembre 1783, François Sauny, gabarier à Basse Indre était appréhendé en possession d’une «gargousse » de trois livres pleine de sucre de contrebande. On pourrait de la sorte multiplier les exemples, mais nous nous bornerons à ceux-ci.

Enfin d’assez fréquentes effractions avaient lieu dans les entrepôts de la Ferme. L’importance des vols perpétrés y était tout à fait variable : depuis le larcin de quelques kilos de café d’un inconnu qui s’enfuyait aussitôt la nuit du 25 mars 1783; au pillage en règle du magasin du prohibé de Hollande, toujours de nuit, entre le 25 et le 26 novembre 1782. Cette fois ci par une bande de malfaiteurs qui y dérobaient plusieurs dizaines de pièces et coupons de toiles, dentelles, indiennes et autres.

Les autres bureaux

Au regard de la prévôté de Nantes, l’importance des autres bureaux de traites de la direction éparpillés sur la côte et l’estuaire ou disséminés le long de la frontière entre Bretagne et Poitou, nous apparaît bien dérisoire. Ils nous révèlent pourtant l’existence d’un commerce local ou interrégional qui n’était en aucun cas tenu pour négligeable.

Les bureaux de la côte et de l’estuaire

Sept bureaux inégalement répartis servaient à l’acquittement des divers droits sur la côte Nord :

– Mesquer

– Le Croisic

– Le Pouligen

dans l’estuaire :

– Paimbœuf

– St Nazaire

– Le Pellerin

– Couéron

Le Pays de Retz n’étant soumis qu’aux nouveaux droits, jamais la Ferme Générale n’implanta sur ses côtes aucun bureau permanent.

Les revenus de cette partie de la direction eussent été fort médiocres sans les droits perçus sur le commerce du sel qui constituaient l’essentiel de la recette du Croisic, du Pouligen et de Mesquer. Ce sel, fort réputé pour sa blancheur et sa qualité, attirait en la presqu’île guérandaise de nombreux marchands anglais et hollandais qui commerçaient à Nantes et venaient même «souvent uniquement à ce dessein ». C’est ainsi que le bureau du Croisic produisait grâce à ce trafic 10 à 11 000 livres en 1717 et presque 22 000 livres en 1756 ce qui en faisait « après celuy de Nantes le plus considérable du département » (6).

Pour le reste, les droits acquittés portaient sur quelques sorties de tourbe à St Nazaire, de vin au Pellerin et sur l’entrée de divers denrées écoulées localement (vin de Bordeaux, beurre, suif, goudron, etc.,.).

Cependant, tous les petits ports et havres de la côte offraient un terrain propice à l’entrée des marchandises de contrebande. Car comme le remarque Henri Sée, le système protectionniste implanté par Colbert, resta en vigueur jusqu’au traité de commerce de 1786 entre la France et l’Angleterre. Les droits prohibitifs qui pesaient sur nombre de marchandises étrangères rendaient assez lucratif leur trafic frauduleux.

Les bureaux des Marches et du Poitou

Comme nous l’avons déjà remarqué, la direction de Nantes englobait une fraction de la Bretagne correspondant en gros au Comté Nantais, à laquelle avait été adjointe la frange nord ouest du Bas Poitou la jouxtant jusqu’à la rivière de la Vie.

La disparité du régime des traites entre ces deux parties expliquait le cordon de bureaux où s’acquittaient les droits d’entrée et de sortie perçus, comme partout ailleurs dans le royaume, au début des Cinq Grosses Fermes. Sur cette scission venait de plus se greffer un de ces particularismes locaux fréquent sous l’Ancien Régime.

En effet, la frontière se trouvait émaillée d’enclaves territoriales regroupées sous le. nom de Marches Communes. Celles-ci nées de l’indivision entre Bretagne et Poitou possédaient nombre de privilèges tant au niveau juridique que fiscal qui tendaient à leur conférer une personnalité distincte.

Un arrêt de 1704 par lequel Louis XIV confirmait ceux-ci nous permet d’en prendre toute la mesure sur le plan fiscal. Il conservait les Marches dans leurs « exemptions, franchises et privilèges des tailles, fouages, crues, subsistances, impôts, aides, huitième, traites foraines et domaniales, quartiers d’hiver, logement des gens de guerre, impôts et billots de Bretagne, grands et petits devoirs des Etats de la dite province, et de toutes autres impositions quelconques, mises ou à mettre dans l’une ou l’autre des dites provinces de Poitou et de Bretagne » (4).

Un arrêt de 1704 par lequel Louis XIV confirmait ceux-ci nous permet d’en prendre toute la mesure sur le plan fiscal. Il conservait les Marches dans leurs « exemptions, franchises et privilèges des tailles, fouages, crues, subsistances, impôts, aides, huitième, traites foraines et domaniales, quartiers d’hiver, logement des gens de guerre, impôts et billots de Bretagne, grands et petits devoirs des Etats de la dite province, et de toutes autres impositions quelconques, mises ou à mettre dans l’une ou l’autre des dites provinces de Poitou et de Bretagne » (4).

On entrevoit tout le parti que pouvaient tirer les marchetons d’un tel statut et les impugnations qu’il suscitait de la Ferme Générale. Exempts, en principe pour les denrées et marchandises nécessaires à leur consommation personnelle, de tout droit de douane les résidents de ces enclaves se livraient en fait à un fructueux commerce de transit. « Les habitants des marches enclavées pour la plupart en Anjou et en Poitou tirent de Bretagne toute sortes de marchandises, sucreries, et épiceries, dix fois plus qu’ils n’en peuvent consommer pour, à la faveur de leurs enclaves, les verser en Anjou et en Poitou, et de même ils tirent d’Anjou et de Poitou dix fois plus de blés et de bestiaux qu’il ne leur est nécessaire.

Ils font passer les vins et les eaux de vie d’Anjou et de Poitou dans leurs maisons d’habitation dans les marches qui leur servent de magazins et d’entreposts » (7).

Malgré tout son crédit et nombre de tentatives, jamais la Ferme Générale ne parvint à réduire ces foyers de contrebande; à la moindre saisie par les gardes de la Compagnie, les marchetons se retranchaient derrière les privilèges du pays.

Le tabac

Le monopole du tabac avant l’affermage de 1730

Introduit en Europe à la fin du XVIe siècle, le tabac resta en vente libre jusqu’en 1674 et seule une taxe de 30 sous par livre en frappait l’importation. Mais assez rapidement le pouvoir royal vit tout le parti qu’il pouvait tirer d’une denrée dont !a consommation ne cessait de croître; le système du monopole fut définitivement mis en place en 1721.

La commercialisation du tabac

Vue du quai de file Gloriette : l’ile Fey deau, la Poissonnerie, la Tour du Boutfay et la Cathédrale

Impôt de consommation tout comme la gabelle, le monopole du tabac n’en possédait cependant pas le caractère coercitif et la forte impopularité. Au contraire, comme le remarquait Necker, il est, de toutes les contributions, la plus douce et la plus imperceptible, et on le range avec raison dans la classe des habiles inventions fiscales ».

Pour la direction de Nantes, le chiffre global des ventes s’élevait en 1783 à 236 643 livres. On est loin des 1 700 000 livres de produit brut du bureau de la Prévôté pour la même année. Il présentait cependant l’indéniable avantage d’être moins aléatoire que les traites soumises aux fluctuations du trafic portuaire.

Héritière de la Compagnie des Indes, la Ferme Générale possédait le monopole de l’importation et de la diffusion. Elle se ravitaillait principalement aux Isles, dans les provinces de libre culture, en Virginie dans le Maryland et au Brésil (5). Le tabac était ensuite traité dans l’une des neuf manufactures du royaume où s’approvisionnaient les magasins généraux. Celui de Nantes relevait de la manufacture de Morlaix. Le magasin général fournissait ensuite des entreposeurs qui assuraient la ‘diffusion du tabac par tout un réseau de débitants attachés à leur ressort territorial. Il était commercialisé sous trois formes dûment estampillées :

– scaferlati : tabac filé pour la pipe;

– tabac-à mâcher ou rôles;

– tabac pour priser, vendu en carottes qui devaient ensuite être râpées par l’acheteur.

Assez rapidement cette dernière façon eut la préférence des consommateurs. Aussi, les débitants désireux de satisfaire les goûts de leur clientèle assurèrent eux-mêmes le fastidieux râpage. Mais la tentation était grande par ce biais d’incorporer, pour leur plus grand bénéfice, du tabac de contrebande à celui de la Ferme. Le pas fut aisément franchi; à tel point qu’en 1759, les produits du tabac chutaient de 20% sur l’ensemble du royaume.

La contrebande

Véritable fléau endémique qui selon le contrôleur général Laverdy entraînait « une diminution considérable dans les revenus du Roy », la contrebande du tabac atteignait des proportions similaires au faux-saunage. Si l’on en croit R. Puissieux, elle fournissait le tiers du tabac consommé en France. Plus que la fraude sur les traites spécifique et localisée, c’est elle qui expliquait le formidable déploiement de gardes, par la Compagnie, sur l’ensemble des côtes de la direction.

L’approvisionnement

Les tabacs de contrebande provenaient :

– d’Angleterre par l’intermédiaire des îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey où ils étaient manufacturés sous forme de carottes ou de « pulvérisé en barils»;

– de Hollande et des provinces de libre culture. Ils étaient dans ces deux cas embarqués à Dunkerque.

Le transport s’effectuait parfois par des navires de commerce, français ou étrangers; les ballots étant dissimulés parmi la cargaison et déversés clandestinement par des barques. Mais plus généralement les tabacs étaient acheminés. par de «petites embarcations de deux ou trois tonneaux » anglaises ou « neutres», spécialisées dans ce trafic. Bien souvent, avant d’être débarquée sur les côtes du continent, la contrebande transitait par l’île d’Yeu; comme l’observait en 1776 l’intendant de Bretagne, suite au rapport de son subdélégué de Nantes « les contrebandiers entreposent tous leurs tabacs à l’Isle Dieu d’où ils se répandent ensuite dans toute la province ».

En effet, celle-ci non soumise à l’exclusif de la Ferme Générale, jouissait de l’insigne privilège d’en importer librement; théoriquement, bien sûr, pour la consommation locale. Même plainte en 1783 du directeur de la Ferme, Adines pour qui le « seul et unique dépôt de tabac qui entre en mon département est à l’isle Dieu (faits notoires et qui ne peuvent faire la matière d’un doute raisonnable) on ne peut s’empêcher d’avouer que la direction de Nantes est dans un état perpétuel de faiblesse relativement à la facilité d’y introduire du tabac ».

La diffusion

Toujours selon les mêmes sources, arrivé sur le continent, le tabac était pris en charge par de véritables troupes organisées en convoi et armées, où l’on comptait des gentilhommes.

Le subdélégué de Nantes fournit même certaines précisions assez étonnantes : «il y a dans l’évêché nantois une troupe réglée de contrebandiers qui se monte à plus de 200… ces vagabonds ont affermé le marquisat de Fougeray dans la paroisse du même nom (à quelques kilomètres de Redon, aujourd’hui le Grand Fougeray) appartenant à M. de Grandville Locquet, où ils entretiennent des relais de chevaux considérables». Il est cependant difficile de déterminer la part d’affabulations dans ces événements, certainement grossis.

Cette contrebande collective plus spectaculaire retenait davantage l’attention des contemporains. Il est cependant fort probable qu’à l’instar du faux-saunage, la majorité des délits étaient le fait d’individus isolés ou de petits groupes de deux à trois personnes qui s’approvisionnaient auprès de receleurs (souvent des aubergistes ou des cabaretiers, car on recommandait particulièrement ceux-ci à la surveillance des gardes) et diffusaient de petites quantités.

On avait même recours à des enfants pour essayer de tromper la vigilance des commis de la Ferme Générale; ainsi le 14 avril 1783, Pierre Robin, âgé de douze ans, orphelin originaire de Fontenay le Comte en Poitou, était appréhendé sur le pont de Pirmil à Nantes, par la brigade du lieu, en possession d’un sac rempli de tabac de contrebande. Interrogé au poste de garde, il déclarait lui avoir cc été donné ce matin par un particulier à lui inconnu à environ demie lieue d’ici près le village des Sorinières pour le conduire à Nantes, et qu’il lui avoit donné pour salaire vingt quatre sols, qu’il le rejoindroit ou une autre personne au bas des ponts, à qu’il remettroit ledit tabac, qu’il ne l’en chargeoit que pour le risquer à le passer furtivement devant la brigade de Pirmil ». Le fait n’a en soit rien d’exceptionnel, une étude récente sur la contrebande du se! aux frontières du Maine, de l’Anjou et de la Bretagne révèle que plus de 20% des arrestations impliquaient des enfants de cinq à quinze ans (toujours relâchés par la suite) (8).

Comme nous l’avons déjà évoqué plus haut, la collusion entre contrebandiers et débitants était notoire; ceux-ci constituant un maillon adéquat pour la vente. Au besoin, le débitant réfractaire à de telles pratiques était menacé si d’avis il tentait de s’opposer à la concurrence clandestine; à Bélligné près d’Ancenis, le subdélégué se plaignait des fraudeurs qui, en grand nombre «menacent les débitants de tabac de mettre le feu chez eux dans le cas où ils voudroient les dénoncer ».

Enfin, de la même manière qu’ils introduisaient des denrées coloniales et autres marchandises prohibées, les hommes d’équipage importaient clandestinement de petites quantités de tabacs étrangers.

La répression

Les sujets convaincus de contrebande encouraient de sévères peines édictées par la déclaration royale du 2 août 1729. Reprenant et complétant celles antérieures de 1720 et 1726, elle établissait «des peines proportionnées à la qualité des délits » :

– cinq ans de galère et 1 000 livres d’amende pour les fraudeurs non armés individuels, ou groupés par moins de cinq;

– la contrebande avec port d’arme ou perpétrée par attroupement de cinq personnes et plus ainsi que la récidive, entraînaient la peine de mort et la confiscation des biens;

– le simple recel de denrées ou marchandises prohibées et en particulier de tabac condamnait è trois ans de galères et 500 livres d’amende; et en cas de récidive aux galères à perpétuité et 1 000 livres d’amende;

– les femmes, quel que soit le corps du délit encouraient :

. en première condamnation : le fouet, le flétrissage, trois ans de bannissement et 500 livres d’amende;

. en récidive : le bannissement à perpétuité ou le renfermement à vie et 1 000 livres d’amende.

Cependant, malgré cette législation draconienne, jamais la contrebande ne parvint à être annihilée; à tel point qu’on peut presque la considérer inhérente au problème. Pour preuve en est, la réitération chronique de la législation répressive en la matière, ainsi en 1756 et 1776.

Pour éluder la fraude sur le tabac râpé, la Compagnie, à l’instigation du fermier général Delahante, entreprit de se réserver l’exclusivité de l’opération du râpage, ôtant ainsi une source de profit fructueuse aux débitants. Vers 1770-1772, la Bretagne fut l’une des quatre régions retenues pour servir d’essai à l’instauration de cet exclusif. La généralisation à l’ensemble du royaume intervint en 1784. Cette mesure suscita un tollé général en Bretagne, le parlement de Rennes prit la tête du mouvement. Arguant la mauvaise qualité du pulvérisé délivré par la Ferme, prétexte assez spécieux semble-t-il, il en interdit la vente dans l’ensemble de son ressort. Le gouvernement royal n’osa pas casser cette décision et la polémique ne prit fin qu’avec la Révolution par !a disparition des deux protagonistes.

Benoit Leaute

Notes :

(1) Marcel Marion, « Dictionnaire des Institutions de la France aux XVII’ et XVIII° siècles ».

(2) Necker, « de l’administration des finances »

(3) Paul Jeulin, « L’évolution du port de Nantes… »

(4) Tournée de Lallemand en 1717

(5) Poussou et Butel, «La vie quotidienne à Bordeaux au XVIII’ siècle» cité par La Vie de la Douane, octobre 1980 »

(6) Henri Sée, «Quelques aperçus de la contrebande en Bretagne au XVIII’ siècle »

(7) Yves Chéneau «Les marches communes du Poitou et de la Bretagne et leurs paroisses au XVIII° siècle.

(8) Yves Durand, « La contrebande du sel… »

N° 201

Octobre 1985