Les douaniers et le «mauvais air»

Les douaniers ont-ils compté jadis au nombre des victimes privilégiées du paludisme, ce fléau dont on a pu dire qu’il constitue «la plus importante de toutes les maladies qui frappent l’espèce humaine ? (1) Et si cette interrogation inattendue venait à se révéler pertinente, pourquoi en aurait-il été ainsi ?

Un afflux de témoignages concordants

En 1801, Vivent Magnien, régisseur des douanes nationales et l’un des pères historiques de cette administration, brosse un tableau particulièrement noir des difficultés auxquelles se heurtent les préposés que les conquêtes révolutionnaires ont transplantés dans les plaines marécageuses de l’Escaut. Parmi les multiples maux qui accablent ces malheureux fonctionnaires, Magnien cite les fièvres occasionnées par «l’insalubrité de l’air» (2).

Quarante ans plus tard, exactement en 1842, un correspondant anonyme de la revue La France administrative (apparemment un employé supérieur) n’hésite pas à affirmer que «les Douanes ont des postes où les fièvres tuent en quelques mois» (3).

En 1848, une autre publication, La Réforme administrative proteste contre la mutation d’un fonctionnaire que Théodore Gréterin, directeur général des douanes, a relégué disciplinairement, pour agitation de caractère pré-syndical, «dans les marécages fiévreux de la Basse-Vendée» (4).

L’année suivante, un haut fonctionnaire des Douanes, Di Pietro publie une Histoire d’Aigues-Mortes (5) où il s’exprime dans’ les termes suivants sur le climat de cette ville et de ses environs :

«Le fléau du pays, c’est le marin (6)… dont la lourde et maligne influence se fait sentir. Il arrive, chargé de toute l’humidité de la mer, de toute les exhalaisons des marais et des étangs ; il couvre la terre de brumes épaisses et le ciel de sombre nuages ; il ronge les murs, oxyde les métaux, humecte tous les vêtements qu’on lui oppose, répand dans tous les membres une pesanteur accablante et dans les forces morales une torpeur, une apathie dont il est difficile de triompher. C’est alors que les maladies endémiques, les fièvres intermittentes, se déclarent. Ces fièvres… sont rarement mortelles, suivies assez fréquemment d’obstructions dans les viscères, elles se renouvellent avec facilité chez les individus qui en sont atteints et finissent par affaiblir leur constitution.

Ceux qu’elles attaquent principalement, ce sont les soldats de la garnison, livrés, en général, aux boissons fortes, et surtout les préposés des douanes obligés, pour exécuter leur service, de passer en plein air une partie des nuits».

Laissons passer dix années encore avant de lire, sous la plume du docteur Lallemant, «médecin en chef des brigades des douanes de la direction du Havre», une apologie des bienfaits apportés aux préposés de cette circonscription par l’édification d’une caserne :

«Les environs du Havre, généralement malsains, ne leur offraient que de mauvaises habitations ; encore, la plupart n’en occupaient-ils que le rez-de-chaussée, le plus souvent humide et manquant d’air. Les fièvres intermittentes y étaient endémiques et y prenaient une telle intensité que, malgré un traitement des plus énergiques, les malades atteints étaient sujets à de fréquentes rechutes et beaucoup d’entre eux devaient s’éloigner pour ne pas s’exposer à y succomber. La convalescence était très pénible et les malades conservaient longtemps une faiblesse extrême qui les rendait incapables d’aucun travail». (7)

A peu près à la même époque, dans son très sérieux Traité pratique des douanes, Delandre, gendre du directeur général Barbier et lui-même haut fonctionnaire des douanes, évoquant le «service médical» des brigades, écrit que «dans beaucoup de localités insalubres, exposées aux fièvres, on a fait avec succès usage d’un vin amer. On en fait prendre chaque matin une cuillérée aux préposés ; dans la journée, aux agents qui rentreraient du service sous l’impression d’une chaleur ou d’un froid exceptionnel ; enfin à tout préposé partant pour les embuscades de nuit. …Voici la formule… Dans une barrique de bon vin du pays analogue à ceux du Midi, soit de vin d’Espagne, de la contenance de 220 à 225 litres, introduire un litre d’esprit de vin et un kilogramme cinq hectogrammes de racines de gentiane bien concassée : laisser infuser pendant dix jours au moins et mettre le vin en bouteilles bien bouchées. Et de préciser que l’usage de cette médication préventive et curative a été prescrit par une circulaire de 1846 (8).

Duverger, Directeur des douanes et auteur d’un ouvrage intitulé Les douanes françaises paru en 1858, donc, cette fois encore, au milieu du siècle, développe sur les conditions de travail des agents affectés à la surveillance des salins des considérations qui, elles aussi, abordent le problème des «fièvres».

Le service des marais salants, écrit-il, doit se faire par vingt-quatre heures ; toutes les tentatives pour un autre mode ont échoué, après avoir été très funestes au Trésor.

Elles ont été également funestes aux hommes, parce qu’en supprimant la relève du matin, il n’a plus été possible d’exiger que les hommes mangeassent la soupe avant de sortir du logement ou de la caserne, condition hygiénique qu’il ne faut jamais négliger, puisqu’une longue expérience a prouvé qu’elle aidait puissamment à préserver les douaniers des fièvres des marais. Les hommes montant la garde doivent quitter la caserne de la résidence sous la conduite de leur sous-officier, emportant des vivres pour vingt-quatre heures et leurs effets pour la nuit suivante. Cette dernière prescription est essentielle, afin que les hommes qui doivent se trouver en faction au moment du coucher du soleil soient chaudement vêtus.

C’est encore l’expérience qui a fait reconnaitre l’utilité de cette précaution pour la santé des hommes. Ceux qui vont en faction une fois la nuit faite peuvent impunément se vêtir à la légère ; mais, à l’instant du coucher du soleil, le pantalon de drap est surtout indispensable. La faction ne doit pas durer plus de trois heures, pendant lesquelles il est permis au douanier de s’asseoir.

Dans les salins de l’ouest, afin de multiplier les factionnaires on a été jusqu’à leur imposer des factions de cinq heures ; système barbare pour les hommes, et qui a souvent tourné au détriment du Trésor, en affaiblissant la vigilance et en multipliant les malades». (9)

Conditions de travail et prédispositions à la maladie

Quel enseignement est-il possible de tirer de ces témoignages d’origine diverse ? Nous aurions été tentés d’accueillir certains d’entre eux avec prudence, voire méfiance : leur ton polémique y incitait.

Mais comment ne pas prendre en considération ce qui émane de sources administratives ou para-administratives ?

Une première observation semble s’imposer : d’après les textes que nous avons cités, la contamination des préposés par la fièvre paludéenne aurait été un fait patent, au siècle dernier, dans des régions aussi éloignées les unes des autres que les Flandres maritimes, la Normandie, la Vendée et le Bas-Languedoc. Comme il était logique de s’y attendre, le phénomène aurait toutefois été observé plus spécialement dans les postes chargés de l’exercice des marais-salants.

Autre notation intéressante : l’administration se serait émue de la situation jusqu’à prescrire le recours à des moyens de prévention.

Rien dans tout ceci n’est vraiment de nature à surprendre, lorsqu’on fait référence à l’état sanitaire de la population en général durant l’époque considérée. Que savons-nous en effet de la propagation du paludisme en France au XIXème siècle ? Il existait alors des foyers paludéens partout où des eaux croupissaient, c’est-à-dire dans les régions marécageuses et, plus généralement, dans les zones où les problèmes d’évacuation des eaux usées étaient mal résolus.

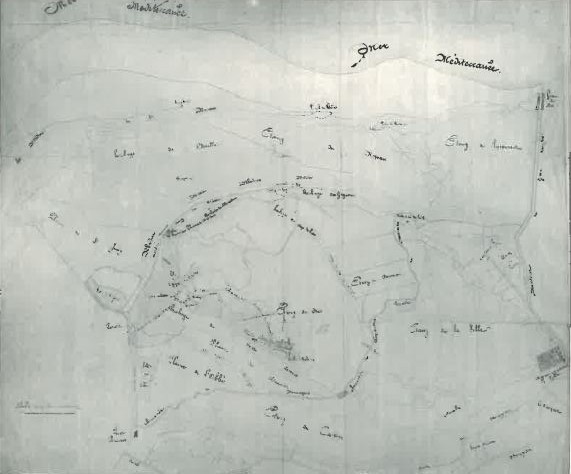

Nous savons que les secteurs de plus forte contamination étaient ceux où existait un important paludisme dit «autochtone». Or quelles étaient ces régions particulièrement dangereuses ? Précisément des parties du territoire où l’implantation douanière était forte ou assez forte : littoral du Languedoc (surtout la Camargue et les environs de Montpellier), Landes, Charentes et marais vendéen, Bretagne, Cotentin, région des Dombes.

On y trouvait, bien entendu, les marais-salants où de fortes concentrations de douaniers exerçaient traditionnellement une surveillance permanente.

L’inclusion dans le rayon des douanes de la majorité des régions à haut risque de contamination constitue donc un premier élément, et un élément de poids, qu’il est possible de verser au dossier.

Il reste à déterminer si les douaniers vivant dans de telles zones couraient des risques égaux ou supérieurs au reste de la population. Cette phase de l’enquête ramène à Di Pietro et à son Histoire d’Aigues-Mortes.

Cet auteur n’est pas un affabulateur. Sans doute sa description des effets pernicieux du vent marin a-t-elle de quoi surprendre aujourd’hui les riverains de la Méditerranée.

Néanmoins, l’homme est fort cultivé ; il a beaucoup observé et son attachement à Aigues-Mortes est évident. Comme nous l’avons indiqué au passage, il appartenait à la hiérarchie douanière. Il n’en fait état à aucune page de son ouvrage qui est essentiellement consacré aux heurs et malheurs de la ville de Saint-Louis à travers les âges. Il n’y passe évidemment pas sous silence l’existence des salins qui en constituaient la principale industrie (c’eût été un comble !), mais du moins Di Pietro fait-il à cette activité économique une place discrète comparativement aux considérations historiques.

Mieux encore, ce douanier (qui, avant de terminer sa carrière comme directeur en Algérie, avait rempli les fonctions d’inspecteur… à Aigues-Mortes), aurait négligé de parler des pauvres douaniers s’il n’avait consacré au climat local les lignes citées ci-dessus. Curieusement, alors qu’il s’exprime avec une relative insistance sur la fabrication, la récolte et le commerce du sel, il se montre fort discret sur les douaniers qui, en grand nombre, surveillaient les salins et sur la justification de leur présence en ces lieux. Et pourtant un tiers environ du produit de l’impôt du sel était alors recouvré par le bureau des douanes d’Aigues-Mortes. Le livre de Di Pietro ne contient qu’une allusion à l’impôt. Parlant des salins, l’auteur signale la présence, au milieu de ceux de Peccais, donc à l’extérieur des remparts, d’un fort flanqué de bastions ; cet ouvrage, dit-il, avait été édifié jadis «pour la défen.se de ces salins qui, dès les premiers temps avaient dû tenter la convoitise des pirates et celle des ennemis de l’intérieur» ; détruit, puis reconstruit au XVIème siècle, il avait, dans les années 1840, été cédé à la Douane par le département de la guerre, si bien, conclut Di Pietro, qu’il avait ainsi «conservé sa première destination ».

Que nous enseigne sur le sujet la médecine moderne ?

Pour surprenante qu’elle nous paraisse, la discrétion de Di Pietro en ce qui concerne ses anciennes activités et ses anciens subordonnés, serait plutôt de nature à accroître l’intérêt du membre de phrase où il désigne les douaniers comme victimes principales des fièvres. C’est qu’en effet notre écrivain, ignorant comme ses contemporains des véritables causes du paludisme (celles-ci ne seront découvertes qu’en 1880-1895 ), formule des observations qui, rapportées aux conditions d’existence des douaniers d’alors, sont éclairantes.

Il attribue le pullulement des «miasmes» (ces principes délétères, ces «effluves» que l’ancienne médecine rendait responsables du «mauvais air» ou malaria) (10) à la simultanéité de divers facteurs tels que l’humidité et le mouvement de l’air. En outre, il désigne comme sujets d’élection de la maladie ceux que leur travail oblige à vivre au dehors, notamment au cours de la nuit. Or, toutes ces remarques concordent avec les enseignements de la science moderne.

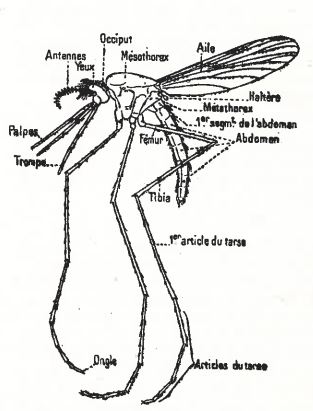

Depuis les travaux de deux médecins militaires, le Français Laveran et l’Anglais Ross, dans les années 1880-1895, nous savons qu’« effluves» et «miasmes» n’ont rien à voir avec le paludisme et que celui-ci est dû à un hématozoaire (11) dont «le vecteur obligatoire et exclusif» est un moustique anophèle. «Les femelles (de cet insecte) sont hématophages et elles ne peuvent être fécondées que si elles ont pris un repas sanguin, condition de la maturation ovulaire».

Ajoutons que «les anophèles piquent le soir, au crépuscule et pendant la nuit, en s’attaquant aux parties découvertes» (12). Ils transmettent ainsi la maladie des sujets malades aux sujets sains.

Il est clair que le pullulement des moustiques dans les marais et étangs où l’humidité prolonge leur durée de vie suffit à expliquer que la malaria y ait été plus qu’ailleurs développée, et, par conséquent, que cette maladie ait sévi dans les rangs des fonctionnaires des douanes.

Di Pietro attribue au vent marin un rôle stimulateur dans l’apparition des accès fébriles. Faut-il l’en croire ? Apparemment oui, car on a constaté que le mouvement de l’air activait le vol des anophèles.

Mais alors, comment ne pas croire également Di Pietro lorsqu’il désigne les douaniers comme victimes privilégiées du paludisme ? A l’époque où notre auteur eut à commander ces fonctionnaires, les agents des brigades fournissaient quotidiennement 5 à 6 heures de travail entre 6 heures du soir et 6 heures du matin. Autant dire qu’ils passaient une bonne partie de leurs nuits à l’extérieur. Or, durant cette période de la journée, leur « rôle consistait à peu près exclusivement à s’embusquer au milieu des salins afin de déjouer les enlèvements frauduleux. Ils devaient donc se tenir immobiles et, sans doute, cette immobilité ajoutait-elle ses effets à ceux de la moiteur de l’air pour inciter à la somnolence. Nos gabelous devenaient alors des proies toutes désignées pour les nuées de moustiques qui infestaient les marais.

Il existe cependant d’autres facteurs de contamination que Di Pietro ne pouvait connaitre et qui ont contribué à aggraver les risques courus par les douaniers de son temps.

Ainsi savons-nous que la condition des agents subalternes était alors fort précaire et même très proche de la misère (13). Les postes des salins n’étaient pas de ceux qui procuraient, sous forme de parts de saisies ou de primes de capture des contrebandiers, un complément de rémunération substantiel.

La plupart des agents (les pères de famille, en particulier) se trouvaient donc contraints d’exercer, de manière plus ou moins régulière, divers métiers durant les heures qu’ils auraient dû consacrer au repos ; à certaines époques de l’année (celle des vendanges par exemple), le risque de surmenage physique était réel. Et que dire des débutants qui avaient à supporter pendant les premiers mois de leur carrière de lourdes retenues opérées sur leur maigre salaire à des titres divers (14) ? Deux hypothèses ne peuvent être écartées dans un tel contexte : celle du surmenage physique, comme nous venons de l’indiquer, mais aussi celle de la sous-alimentation ; or ces deux états sont reconnus comme prédisposant à la contamination paludéenne.

Sans doute aussi les agents étaient-ils plus ou moins bien couverts durant leur service nocturne, leur relative indigence suffisant à l’expliquer. Deux effets pouvaient en résulter, l’un et l’autre nocifs : une insuffisante protection contre le refroidissement et, bien entendu, une plus grande exposition du corps aux attaques des anophèles.

On voit combien étaient pertinents les conseils de Duverger.

Ajoutons un dernier élément dont l’importance fut sans aucun doute considérable. Comme les militaires dont Di Pietro fait mention (pour souligner leur intempérance !), les douaniers se montraient d’autant plus réceptifs que% majorité d’entre eux ne bénéficiait pas d’une immunité acquise. «Dans les régions où l’endémie palustre est très importante, lisons-nous dans un ouvrage déjà cité, les enfants sont particulièrement sensibles… et sont atteints dans de grandes proportions» ; cependant, «au fur et à mesure qu’ils avancent en âge, ils se montrent de plus en plus résistants, et, devenus adultes, peuvent ne plus être que des porteurs sains d’hématozoaires, sans manifestations cliniques» (15).

De cette immunité acquise, de rares douaniers bénéficiaient sans doute, car peu d’entre eux étaient recrutés localement. L’armée fournissait le plus gros des contingents de préposés et, de surcroît, l’on évitait d’employer les agents là où ils possédaient des attaches familiales.

Nous aurons achevé ce tableau plutôt sombre quand nous aurons noté l’absence où l’insuffisance de mesures positives sur le plan de la thérapeutique comme sur celui de la prophylaxie.

Il est certain que la décoction de racine de gentiane dont la Direction Générale des Douanes prescrivait d’abreuver ses troupe» contribuait davantage à accroître la consommation de boissons alcoolisées qu’à prévenir ou guérir la fièvre ! On eut-été bien inspiré en substituant à la gentiane, la poudre des Jésuites, l’écorce de quinquina ! Grâce aux travaux des Français Pelletier et Caventon, la quinine, alcaloïde extrait du quinquina, était connue, dès la Restauration, comme remède spécifique du paludisme et l’Armée d’Afrique en usait sous la Monarchie de Juillet. Il faut croire que la Douane manquait sur le sujet d’une information récente.

Dans un autre ordre d’idées, s’il était impossible d’envisager, par souci prophylactique, la réduction et a fortiori la suppression des services de nuit, du moins était-il concevable de suivre les recommandations de Duverger en matière d’organisation du travail, sur les plans alimentaire et vestimentaire. Mais l’encadrement s’en préoccupait-il ? Localement sans doute, car Duverger n’est pas l’inventeur des précautions qu’il préconise ; mais partout, sûrement pas.

Il est enfin une autre mesure dont il serait injuste de reprocher l’inapplication aux contemporains, étant donné leur ignorance des causes réelles de la malaria. Elle a trait à l’habitat des douaniers, à leurs casernes, qu’il eut convenu d’éloigner de quelques kilomètres des gîtes d’anophèles. Mais, l’intérêt en eut-il été perçu qu’on aurait certainement hésité à éloigner des lieux de leur travail des agents appelés à effectuer de longues et pénibles marches à l’occasion de leur service. (16)

De la difficulté de quantifier, donc de conclure avec certitude

Quelles conclusions est-il permis de tirer de cette brève étude ?

En premier lieu que, pour vraisemblable et attestée qu’elle puisse être, la vulnérabilité d’une partie des effectifs douaniers au regard de l’endémie paludéenne aurait besoin d’être vérifiée sur des bases quantitatives avant d’être élevée au niveau d’une certitude historique. Hélas ! les données font défaut pour l’instant.

A une époque relativement récente, l’auteur d’une thèse de doctorat en médecine consacrée au paludisme a procédé à l’interrogation systématique des médecins installés dans la région à laquelle il s’intéressait (17). Nous aurions pu procéder a posteriori à une enquête de ce genre si les registres où les médecins des brigades des douanes mentionnaient leurs interventions pouvaient être consultés. Nous n’en connaissons malheureusement aucun, et l’unique témoignage médical que nous possédions est celui du docteur Lallement. (18)

Au demeurant, est-on assuré que les accès de fièvre furent considérés par le personnel comme justifiant le recours au médecin ? Si l’on se réfère à des témoignages plus récents (19), l’attitude des populations en zone paludéenne est marquée d’un net fatalisme : on sait que l’accès de fièvre va cesser comme il est apparu, après quelques heures ou quelques jours, et l’on attend. Pourquoi les douaniers de Peccais et d’ailleurs, gens simples dans leur grande majorité, auraient-ils agi autrement ? L’administration ne les incitait guère à un comportement différent puisqu’une indisposition passagère ne requérait pas, sur le plan réglementaire, l’intervention du médecin des brigades. De surcroît, les agents ne semblent pas avoir toujours fait confiance à la médecine.

Une note de 1865, du directeur à Montpellier prend acte de ce que les intéressés s’abstiennent «de faire usage du sulfate de quinine dont l’emploi leur est prescrit» et le revendent, pour recommander aux médecins des brigades «de n’ordonner le médicament dont il s’agit qu’avec la plus grande réserve et seulement dans les cas et dans les proportions nécessaires». (Décision du 14 Septembre 1865 – Registre d’ordres).

Une autre approche du problème était imaginable ; on pouvait tenter de comparer, dans les zones contaminées, les taux de mortalité respectifs des adultes chez les douaniers et chez les autres membres de la population ; mais nous avons renoncé à entreprendre une étude statistique de cette nature qui eut demandé beaucoup de temps pour un résultat d’une fiabilité douteuse. Pouvait-on raisonnablement partir de l’hypothèse très pessimiste que les douaniers auraient été, en nombre significatif, victimes d’accès pernicieux de paludisme ?

Comment, au surplus, faire le départ entre les décès attribuables à de tels accès et ceux imputables à d’autres causes ?

Aussi nous a-t-il semblé raisonnable de nous en tenir à une conclusion prudente et provisoire reposant exclusivement sur des témoignages concordants dont la vraisemblance se trouve confirmée par les acquits de la médecine moderne. Implantés en nombre important dans des zones de contamination, connaissant des conditions de travail et un niveau de vie défavorables, peu protégés sur les plans thérapeutique et prophylactique et ne bénéficiant enfin qu’exceptionnellement d’une immunité acquise, les douaniers ne pouvaient, au siècle dernier et, en particulier, durant les trois premiers quarts de ce siècle, que compter de nombreux paludéens dans leur rangs.

De là à considérer que la malaria fut pour le douanier l’équivalent de la silicose pour le carrier ou le mineur, il y a un pas que nous nous sommes gardé de franchir !

Un cas particulier : la Corse

Une place à part doit toutefois être faite à la Corse et à ses douaniers. On sait en effet que les zones côtières de Ille de Beauté, notamment celles de l’est, ont été infestées par la malaria bien plus intensément et pendant bien plus longtemps qu’aucune autre région française. Le fléau n’a cessé d’y sévir qu’à une époque récente, grâce à la démoustication opérée, à partir des années 1943-1944 à l’initiative de l’armée américaine.

Au siècle dernier, la plaine côtière orientale était tenue pour quasiment inhabitable durant une partie de l’année. Le Procureur Général Mottet, s’adressant en 1836 aux Députés, pouvait dire que, dès le mois de mai, la vie y devenait impossible à tel point que les habitants de Porto-Vecchio abandonnaient alors leur ville où demeuraient seulement «quelques douaniers que la fièvre dévore» (20). Dans «Les douaniers» («Lettres de mon Moulin»), Alph. Daudet met les propos suivants dans la bouche d’un employé supérieur des douanes au sujet de Porto-Vecchio : «C’est un poste terrible, me dit tout bas l’inspecteur. Nous sommes obligés de renouveler nos douaniers tous les deux ans. La fièvre des marais les mange…».

L’émigration vers l’intérieur de l’Ile «pendant la saison insalubre» (21) paraissait si justifiée que l’administration l’avait admise pour son personnel. Bien entendu, la surveillance douanière et le recouvrement des droits et taxes n’en étaient pas pour autant abandonnés : les agents «autorisés à émigrer» avec leur famille devaient, selon les lieux et suivant la nature de leurs fonctions, soit opérer des reconnaissances fréquentes dans leur secteur normal d’activité, soit y effectuer des séjours alternés de durée variable.

Cette émigration donnait lieu, semble- t-il, à quelques abus. Une note de 1866 du directeur des douanes de Bastia critique les employés que l’on voit «sous prétexte de changement d’air, voyager d’un point à un autre, et se choisir des résidences à Leur gré où le chef n’est pas toujours assuré de les trouver». Sont également visés les employés du bureau de Porto-Vecchio qui «en se rendant à Bonifacio sans autre nécessité que celle de se soustraire à l’influence du climat jouissent de véritables congés de faveur» (21). Une réorganisation du service venait d’intervenir ; aussi le directeur en profita-t-il pour réglementer à nouveau l’émigration, et réduire l’ampleur de «ces déplacements périodiques qui amènent forcément avec eux le relâchement dans la discipline et l’habitude de se soustraire au commandement et à la surveillance du chef». (21)

Il fut alors décidé que «les brigades autorisées à émigrer» seraient désormais, sur la côte orientale, celles de San Pellegrino, Prunete, Aleria, Calzarello et Porto-Vecchio, et, à l’ouest, celle de Sagone. Pour tous, le départ était fixé au ter juillet et «le retour à la résidence (devrait) avoir lieu le 1er octobre, lorsque, après les premières pluies de l’automne, tout danger a disparu».

Des lieux de repli étaient par ailleurs imposés. Quant aux deux employés du bureau de Porto-Vecchio, ils recevaient permission de «se replier alternativement sur Bonifacio», mais à condition de «concourir, pendant la durée de la période mensuelle (de repli), au service du bureau de cette dernière localité». (21)

Des lieux de repli étaient par ailleurs imposés. Quant aux deux employés du bureau de Porto-Vecchio, ils recevaient permission de «se replier alternativement sur Bonifacio», mais à condition de «concourir, pendant la durée de la période mensuelle (de repli), au service du bureau de cette dernière localité». (21)

Pour justifier ces dispositions restrictives, le directeur n’invoquait pas uniquement la nécessité de mettre un terme aux abus ; il arguait aussi de la sensible diminution des «causes de maladies auxquelles on était si facilement exposé autrefois» ; et de citer, en une association curieuse, «les travaux de desséchement des marais, l’ouverture de nouvelles routes et la création d’établissements industriels». L’optimisme du responsable départemental était-il fondé ? On peut en douter sérieusement, si l’on fait référence à un ouvrage publié par un médecin de l’ile dans les toutes dernières années du siècle.

Ce praticien s’y exprime surtout en sa qualité de conseiller général et ses préoccupations sont politiques, et non médicales, puisqu’il traite notamment de futur régime douanier et fiscal de la Corse, dont l’assimilation à la France continentale était à l’ordre du jour (22). «Il n’est point de pays, observe-t-il, où la répression de la contrebande soit moins facile qu’en Corse… ; elle compte plus de 160 golfes ou criques abordables pour les petits navires ; on n’enraierait la fraude qu’en établissant un poste sur toutes les plages, même les plus infestées par la malaria, c’est-à-dire en portant le nombre des préposés du service actif de 200 à 500 au moins… Il serait inhumain, en vue d’un bénéfice des plus problématiques, de doubler ou de tripler le nombre déjà si grand des postes insalubres, nous pourrions dire pestilentiels, qui ont trop souvent décimé le personnel si méritant du service actif des douanes». Et de conclure : «Rétablir le tarif de France sans doubler, et au-delà, le personnel, ce serait s’exposer à de cruels mécomptes ; doubler le personnel, rétablir des postes depuis longtemps supprimés de nos plaines empoisonnées, ce serait condamner à une mortalité affligeante une partie des agents préposés à la surveillance».

Même en faisant la part de l’exagération qu’exigeait en quelque sorte la démonstration, on ne peut que tenir pour passablement aventurée l’opinion du directeur des douanes du Second Empire !

Dès lors, les conclusions auxquelles nous avons abouti en ce qui concerne la France continentale doivent-elles être corrigées en ce qui concerne, la Corse ? Il semble que la prudence, ici encore soit nécessaire. La quasi totalité des agents en service dans ce département en étant originaires, on peut estimer que le nombre des bénéficiaires d’immunité acquise a pu y être plus important que dans les secteurs contaminés de France continentale.

Par ailleurs, compte-tenu du niveau peu élevé des effectifs implantés dans l’Ile, les agents potentiellement exposés au fléau y furent à l’évidence moins nombreux qu’en Languedoc, par exemple. Enfin, l’émigration pratiquée dans les zones les plus exposées dut, dans une certaine mesure, jouer un rôle prophylactique.

Ces facteurs cumulés ont sans doute contribué à limiter les ravages de la malaria dans les rangs des douaniers insulaires, mais il n’en est pas moins hors de doute que ces ravages furent importants et surtout qu’ils s’exercèrent jusqu’à une époque nettement plus proche de nous qu’en toute autre partie de la zone d’action des services douaniers. Il y a donc bien lieu, dans cette affaire, de considérer séparément le cas de la Corse, même si, cette fois encore, il serait abusif de parler de maladie professionnelle.

Je remercie tout particulièrement M. A Laot, directeur régional des douanes de Corse, qui m’a fourni la documentation relative à sa circonscription.

Jean Clinquart

(1) – F. Pagés, Le paludisme. Que sais-je 7 P.U.F. 1966.

(2) – V. Magnien, De l’influence que peuvent avoir les Douanes sur la prospérité de la France, 1801. Cet opuscule e été reproduit en annexe de l’Administration des Douanes en France sous le Révolution, 1978, ouvrage publié per l’Association pour l’Histoire de l’Administration des Douanes.

(3) – Le France administrative, 2ème année, 1842, page 147.

(4) – La Réforme administrative, n 17 du 31 meut 1848. Le fonctionnaire concerné est un vérificateur des douanes du nom de Petit dont l’action en qualité de vice-président du club central des Douanes et comme collaborateur (anonyme) de la Réforme administrative a été commentée dans l’Administration des Douanes en France sous la Deuxième République et le Second Empire, 1984, ouvrage publié par l’Association.

(5) – F. Em. Di Pietro, Histoire d’Algues-Mortes, Paris 1849.

(6) – Vent tiède, accompagné de pluie, soufflant du Sud sur les certes avoisinant le golfe du Lion (Petit Robert 1984).

(7) – La caserne des douanes du Havre et les cités ouvrières, par C.H. tellement, docteur en médecine, médecin en chef des brigades des douanes de la direction du Havre,1858.

(8) – Delandre, Traité pratique des douanes françaises, 1866, tome I, pages 132 et 133.

(9) – Th. Duverger, Le douane française, Paris, 1858, page 292.

(10) – S. Horn, Contribution à l’histoire ancienne du paludisme, thèse de doctorat en médecine, Montpellier, 1920.

(11) – Parasite animal vivant dans le sang (Petit Robert, 1984).

(12) – Le paludisme, op. cit.

(13) – Sur la condition des agents subalternes des brigades, voir parmi les ouvrages publiés par l’Association – L’Administration des Douanes en France sous le Restauration et la Monarchie de Juillet (1981) – L’Administration des Douanes en France sous le Deuxième République et le Second Empire (1983).

(14) – Mêmes références. Le premier mois de traitement était d0 au service des Pensions. Par ailleurs les frais d’équipement étaient à la charge des agents qui devaient constituer en outre leur réserve de Masse. Il en résultait que, pendant 4 mois au moins, les débutants étaient réduits à la portion congrue.

(15) – Le paludisme, op. cit.

(16 • ) : Un hommage doit être rendu à Duverger (op. Oit. page 308). Cet auteur insiste sur «l’humanité» et «le bon sens administratif» qui commandent de «choisir toujours les positions les plus saines pour la résidence des brigades», et en particulier «pour les éloigner des marécages». Cet objectif doit être poursuivi, quand bien même, dit-il, on devrait «faire exception à (des) principes» d’Organisation. Le même Duverger, recommande toutefois par ailleurs de se garder de fatiguer les hommes per d’inutiles marches d’approche. De la difficulté d’être douanier

(17) – Cette attitude est dépeinte avec une grande pitié pour la détresse des hommes par Carlo Ravi dans le Christ s’est arrêté à Eboli, ouvrage mis en scène par Francesso Rossi en 1959.

(18) – Encore doit-on se méfier de la tendance du docteur tellement à peindre le passé sous un jour des plus noirs afin d’exalter les bienfaits du présent ! Voir à cet égard L’Administration des Douanes en France sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, op. cit., page 231 et sv.

(19) – Maurice Miara, Le paludisme dans le Bas-Languedoc, thèse de doctorat en médecine, Montpellier, 1938. A noter que l’enquête menée à cette époque est muette en ce qui concerne les douaniers, mais ceux-ci avaient alors déserté les marais-salants et le paludisme subsistant de manière décroissante en allant de la Camargue à la zone sans étangs les affectait sans doute au même degré que le reste de la population.

(20) – Cité par X. Versinl, La vie quotidienne en Corse au temps de Mérimee, page 110.

(21) – Circulaire du 3 mal 1866 du directeur des douanes à Bastia extraite du Registre d’Ordre de la recette de Ille Rousse, années 1862-1882.

(22) – Docteur Gaudin, Le régime fiscal de la Corse, Ajaccio, 1896, chapitre «Douanes».

Cahiers d’histoire des douanes et droits indirects

N°2

1985