Le tarif des douanes, une histoire synthétique

Après le moyen-âge, au cours duquel chaque seigneur percevait de nombreux droits et taxes où il le voulait (ponts, entrées des villes et villages, chemins et routes de transit…), quand et comme il le voulait, la royauté développe un mouvement d’affirmation de « l’état », qui n’aura de cesse au fil du temps de faire de la fiscalité un levier des politiques économiques, de la simplifier et de l’unifier.

La suppression des barrières intérieures se heurtera durablement à la persistance de frontières héritées du moyen-âge, elles-mêmes issues de divers privilèges fiscaux accordés au fil des siècles à certaines villes ou certains territoires. Sully, ministre de Henri IV, puis plus tard Colbert, ministre de Louis XIV, œuvreront à cette suppression.

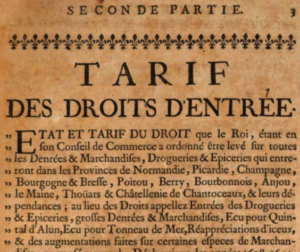

Pour appliquer sa politique protectionniste, ce dernier sera le premier à mettre en place un tarif douanier national, entre 1664 et 1667.

Dès cette époque, le tarif national, qui fait l’objet d’un édit du roi, a vocation à s’appliquer uniformément à toute marchandise entrant ou sortant du territoire royal. La taxation se fait le plus souvent au volume (liquide ou solide), au poids, à la pièce, au mètre, c’est une taxation dite « spécifique ».

Après la révolution, qui réussira enfin à supprimer les frontières intérieures, le tarif douanier national sera au service des politiques économiques des États impériaux (1e et second Empire), des dernières royautés, et des Républiques. Il sera le plus souvent de tendance nettement protectionniste, tel le tarif Méline de 1892.

Des accords commerciaux bi, puis multilatéraux viendront en atténuer la portée et ainsi, diversifier la loi tarifaire en fonction du pays ou du groupe de pays d’importation ou d’exportation.

La ferme générale, puis la régie des douanes, puis la direction générale des douanes, seront chargées tour à tour d’appliquer cette fiscalité, d’en contrôler la bonne exécution, et de lutter contre la fraude. C’est encore le cas de nos jours en France.

Les deux guerres mondiales reportèrent l’instauration d’une codification convergente et de règles communes fondées sur un système général qu’un grand nombre de pays souhaitaient dès la fin du 19e siècle.

Il faudra attendre 1947 pour que l’Accord Général sur les Tarifs douaniers et le Commerce (GATT) soit signé par 23 pays. Cet accord conduira à mettre en place une nomenclature de classement des produits à vocation universelle, le Système Harmonisé (SH), utilisé de nos jours par l’immense majorité des États du globe.

Il généralisera aussi la taxation sur la base de la valeur (prix payé ou à payer) de la marchandise) plutôt que la taxation « spécifique ».

L’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), qui a succédé au GATT en 1994 compte désormais près de 180 pays.

Ce système harmonisé sert de base aux politiques tarifaires des pays ou ensembles de pays.

Pour les 27 pays membres de l’Union européenne, les tarifs applicables aux pays ou groupes de pays tiers (droits de douane) sont identiques et résultent de la politique commerciale commune.

Au sein de l’UE, le SH est affiné (c’est le Tarif Douanier Commun, TDC) pour permettre la mise en place d’autres réglementations à l’entrée ou à la sortie du territoire communautaire, prohibitions, normes sanitaires, environnementales, protection du patrimoine, produits stratégiques…

Des « notes explicatives » donnent un cadre commun au classement des marchandises.

Enfin, en France, la nomenclature est complétée de 4 derniers chiffres, qui permettent l’application de la fiscalité nationale (TVA, droits d’accises.), de certaines réglementations nationales, mais conformes au droit communautaire, et l’établissement de statistiques du commerce extérieur plus précises.

Le tarif des douanes est ainsi devenu la synthèse et le vecteur de toute la fiscalité et de toutes les réglementations du commerce extérieur.

Les supports du tarif des douanes

Dans l’antiquité, les tarifs des droits d’entrée étaient gravés sur une pierre située à l’entrée des villes.

Le parchemin, puis le papier, ont ensuite pris le relais durant de nombreux siècles.

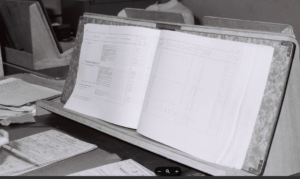

Le paroxysme en a été atteint dans les années 1970, lorsque le tarif des douanes est devenu la traduction de l’ensemble de la fiscalité et des règlementations du commerce extérieur. Il se présentait alors sous la forme d’un énorme registre que chaque bureau de douane et tous les professionnels du dédouanement détenaient. Il devait être mis à jour quasi-quotidiennement, à grand renfort de ciseaux et de scotch.

Au début des années 80, un système de microfiches remplaça le tarif papier, mais avec les mêmes inconvénients liés à la mise à jour, et un coût très élevé.

Depuis le début des années 2000, le tarif des douanes est une base de données numérisée (RITA), facile d’accès, d’utilisation et de mise à jour.

Marc Fradet